カイヅカイブキを植えたいけど、「剪定などのお手入れが大変そうだな」と不安を感じていませんか?

カイヅカイブキの剪定は、こまめにおこなえば簡単です。こまめに剪定をしていれば、伸びた分の枝葉を軽く刈り込むだけで済むからです。最低でも年に1回は剪定をしていないと、生長の早いカイヅカイブキはすぐに大きくなりすぎて、剪定の作業が難しくなってしまいます。

このコラムでは、以下の内容を解説します。

- もっとも効率のよいカイヅカイブキの剪定時期と方法

- カイヅカイブキによくあるトラブルと対策

- カイヅカイブキの植栽や管理にかかる費用

このコラムを読めばカイヅカイブキを剪定してきれいに仕立て、周囲から一目置かれる理想のお庭を作り上げることができます。

ただ、「自分で管理していく自信がないけど、どうしてもカイヅカイブキを植えたい」という人もいるでしょう。そんな場合は、お庭のプロに任せる方法があります。

プロには植栽から剪定まで任せることができ、確かな経験と技術をもとに美しい庭をデザインして維持してもらえます。

目次

カイヅカイブキの剪定時期は初夏と秋

カイヅカブキの剪定をするのにもっとも効率的な時期は、初夏の5月ごろと秋の10月ごろです。生長期の前にあたる初夏と生長期後の秋に剪定をすることで、より少ない手間で樹形や大きさを長く保てるからです。

丈夫な樹木であるカイヅカイブキは、1年中いつでも剪定ができるといわれています。ただ、カイヅカイブキが強く生長している最中に剪定をしても、すぐに枝が伸びてしまいます。

そのため、初夏と秋の時期を狙って剪定をするのがおすすめです。

ただし生垣の場合と庭木の場合で異なるので、それぞれ最適な回数とタイミングを詳しく解説していきます。

生垣の剪定は5月と10月の2回

一般に生垣は庭木よりもこまめに剪定することが多いです。通りに面した場所などに植えられて人目に付く生垣は、とくに見栄えが重要だからです。年に2回は剪定をして、飛び出した枝を整えましょう。

5月は新芽が吹き始めるころなので、このタイミングで剪定しておけば夏に枝が伸びすぎるのを抑えることができます。刈り込んでもすぐに生長するので、初夏は秋よりも深めに刈り込むのがよいです。

10月は生長が落ち着くころなので、夏に伸びた枝を切れば冬の間きれいな樹形を維持できます。秋以降は生長が穏やかになるので、初夏よりも軽めの剪定にしておきましょう。

庭木の剪定は5月に1回

庭木の場合、剪定は5月ごろの年1回だけでよいです。見栄えを優先するなら生垣と同様に2回おこなったほうがよいですが、大きさを維持するための剪定であれば、ある程度枝が伸びてから剪定をすれば十分です。新芽が出始める初夏に、前年に伸びた分の枝を切って整えましょう。

効率を考えると生長期後の秋のほうがよさそうに感じますが、生長期前で体力に余裕のある初夏のほうが木への負担が少なく、少し切りすぎても夏の生長期に回復できます。年に1回だけだと強めの剪定になりがちなので、秋よりも初夏の5月ごろのほうが失敗リスクが少ないのです。

もしも見栄えが気になるのであれば、10月ごろにもう一度軽めの剪定をしましょう。

冬場の剪定はNG

いつでもよいといっても、12月~2月ごろの冬場に強い剪定はしないほうがよいです。

1年中緑の葉を付けているカイヅカイブキは、冬場にも日光を浴びて光合成をしています。日照時間の短い冬に剪定して葉の量が減ると、光合成が十分にできなくなって弱るおそれがあるのです。

どうしても冬場に剪定をする場合は、最小限の邪魔な枝葉を切るだけにしましょう。

トラブルを避けるための剪定方法

剪定の失敗が原因で枯れてしまうこともあるので、正しい剪定の方法を覚えておく必要があります。状況ごとに適切な剪定方法をそれぞれ解説しますので、参考にしてください。

基本の剪定は「刈り込み」か「芽摘み」

通常の剪定では、刈り込み剪定や芽摘みという方法が基本です。年に1~2回の頻度で剪定をするなら、刈り込み剪定がおすすめです。芽摘みは手順自体は簡単ですが、手間がかかりすぎます。

刈り込み剪定は刃の長い刈り込みバサミや電動の剪定バリカン(ヘッジトリマー)などを使えば簡単にできます。刈り込みバサミや剪定バリカンでは太い枝を切れないので、より太い枝を切ることができる剪定バサミも用意しておきましょう。

- 刈り込みバサミ

- 剪定バリカン(ヘッジトリマー)

- 剪定バサミ

刈り込み剪定の手順

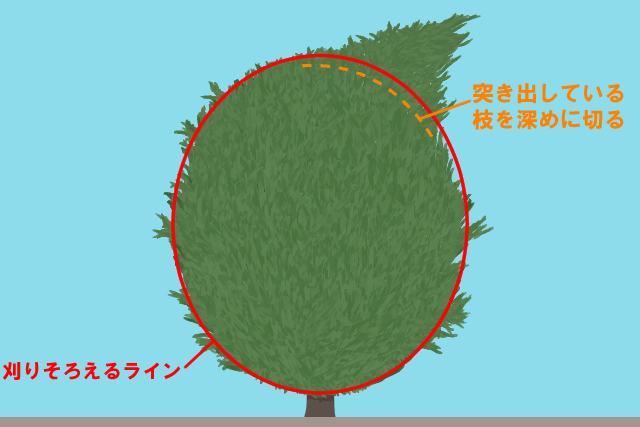

刈り込み剪定は、表面を均一に刈りそろえる方法です。枝を切りそろえ、元の大きさに戻します。

- 樹形をイメージし、切りそろえるラインを決めます。

- 樹形から突き出している太い枝を、先に剪定バサミで切っておきます。「太い枝」は、直径が5ミリメートルを超える枝です。

- 表面の細い枝葉を、刈り込みバサミや剪定バリカンで均一に切りそろえます。ときどき離れて全体を見て、切った面がデコボコしていないか確認しましょう。

- 太い枝を切るときには、理想のラインよりも少し深い位置で切ります。突き出して伸びている枝はもともと生長の早い枝なので、深く切ることで伸びてきたときに全体が均一に整います。

- 葉のないところまで枝を切ると、その枝は枯れてしまいます。あくまで表面を切りそろえる程度にとどめましょう。

- 生垣の場合は、両端に支柱を立ててロープなどを張って目印にすると高さをそろえやすいです。

- 刈り込みバサミの柄は先端ではなく中ほどを持つと腕の動きが小さくて済み、疲れにくくなります。

- 刈り込みバサミを使うときは片方の腕は脇を締めて固定し、もう片方の腕を動かして切ると刃先がブレにくくなります。

- 剪定バリカンを使う際は枝葉が飛び散るので、目を保護するためにゴーグルを着用すると安全です。

- 金属製のハサミやバリカンで葉を切ると刃先が茶色に変色することがありますが、しばらくすると緑の葉が伸びて目立たなくなります。

芽摘みの手順

こまめに手入れをできる場合は、生長期である4月~10月の間に芽摘みをすれば刈り込みをしなくてもすみます。芽摘みはごく簡単な剪定で、新芽を手で摘み取る方法です。

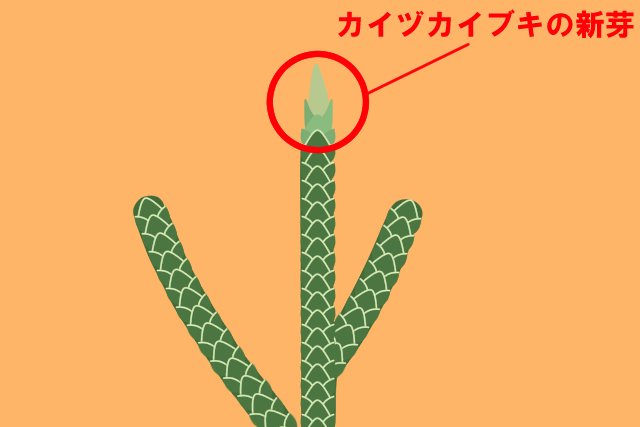

カイヅカイブキの新芽は枝の先端につくので、新芽が伸びると樹形から突き出してきます。この新芽を、枝に生長する前に手で摘み取るのです。

新芽をこまめに摘み取っていれば、枝が伸びるのを抑えて同じ大きさを維持できます。カイヅカイブキに負担の少ない剪定なので、葉がなくなって枝が枯れてしまうリスクも回避できるのです。

ただし、大きな庭木や生垣のすべての芽を頻繁に手で摘み取るのは大変です。毎日のようにお手入れができるという場合以外は、適切なタイミングで刈り込みをおこなうのが現実的です。

小さくしたいときは「透かし」と「切り戻し」

大きくなったカイヅカイブキを小さく仕立て直したい場合は、通常の刈り込みや芽摘みとは違った方法で剪定をします。刈り込みでは表面を整えることはできても、サイズを小さくはできないからです。

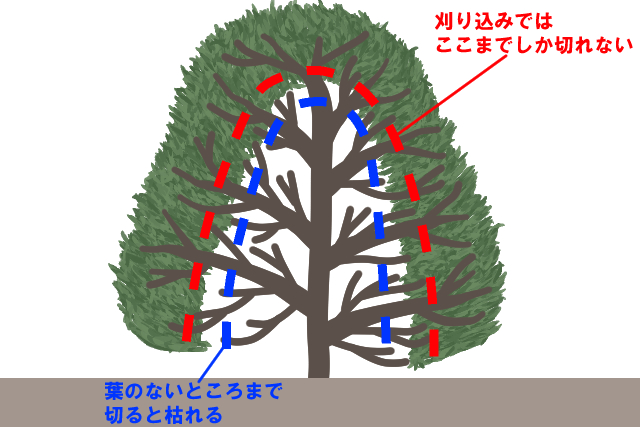

木の外側に枝葉が茂ると幹近くには日光が当たりにくくなり、内側には葉がなくなっていることが多いです。カイヅカイブキの枝は葉がなくなる位置まで短く切ると枯れてしまうので、刈り込みでは短くできる位置に限界があるのです。

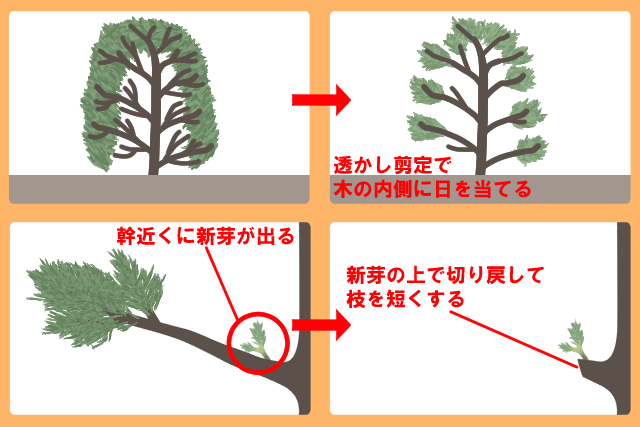

カイヅカイブキを小さくするには、透かし剪定と切り戻し剪定を数年繰り返す必要があります。透かし剪定は、枝を根元から切り落として枝数を減らす方法です。切り戻し剪定は、枝を途中で切って短くする方法です。

透かし剪定をすると木の内側に日が当たるようになり、幹近くに新芽を出させることができます。幹近くに出た新芽が生長して葉が付けば、その位置まで切り戻して枝を短くできるのです。

- 透かし剪定で枝の数を減らし、木の内側に日光を当てます。

- 枝の幹近くに新芽が出ます。

- 芽が生長してきたらそのすぐ上で切り戻します。

- 減らす枝の量は、葉がもとの半分は残る程度にとどめましょう。極端に葉が減ると、木が弱るおそれがあります。外から幹が見えるくらいが目安です。

- 枝を切るときは、枝の途中ではなく根元から切り落とします。

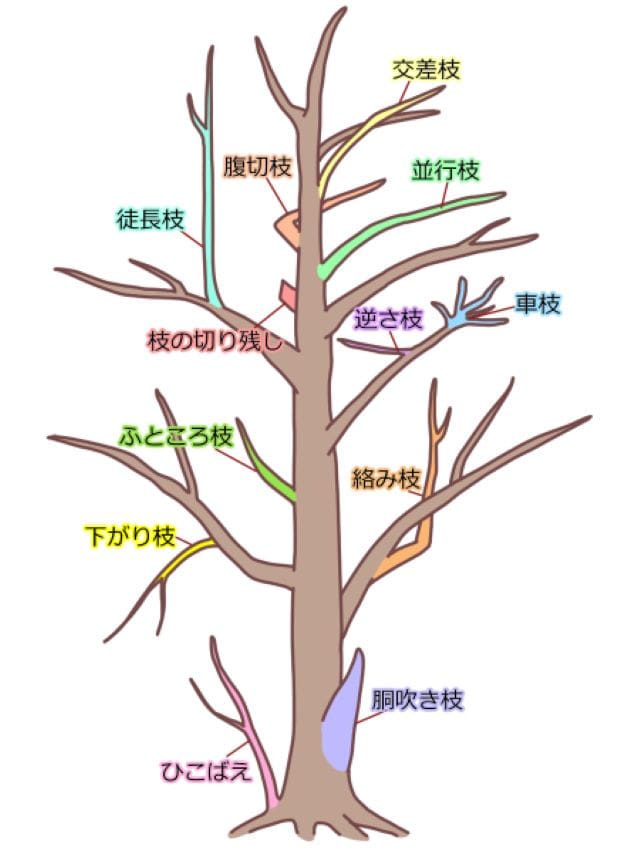

- 切り落とす枝は、強く伸びる枝や内側で込み合っている枝、内向きや下向きに伸びている枝などの不要な枝です。

先祖返りした枝葉は「間引き」または「放置」でもOK

カイヅカイブキには先祖返りといって、通常の丸みのある葉とは違ったトゲトゲした葉が出ることがあります。先祖返りが起きた葉は、根元から切り落とす間引き剪定をしましょう。

一度先祖返りした枝は元には戻りませんし、先祖返りした枝からはこの先もトゲトゲの葉しか出てきません。そのため、見つけたら根元から切り落として取り除くのです。少量であれば手で摘み取りましょう。枝全体が先祖返りしている場合は、剪定バサミで枝の根元から切り落とします。

また、先祖返りは放置しておいても問題はありません。先祖返りは強い剪定や水分不足、夏の暑さなどのストレスによって出る現象ですが、先祖返りした枝葉自体がカイヅカブキの生育に害を及ぼすわけではないからです。

先祖返りの枝は放っておくと増えるといわれることもありますが、これは先祖返りする枝がもともと他の枝よりも生長が早いからです。先祖返りの枝が強く伸びているだけで、ほかの正常な枝がつられて先祖返りを起こすわけではありません。

トゲトゲになってしまった葉の範囲が広くてすべて取り除くと穴が開いて見栄えが悪いという場合には、いったんそのまま様子を見てみましょう。周りの枝が伸びて穴がなくなるくらいになったときに、根元から取り除けばすればよいのです。

トラブル解決はプロに相談が確実

カイヅカイブキは、自然界では最大で10メートルにも生長する木です。丈夫な木だからとしばらく放っておくと、「大きくなりすぎて手に負えない」ということもあります。隣家や道路にはみ出してしまって、今すぐ枝をどうにかしなければいけない状況もあるでしょう。

そんな自分ではどうしようもないときには、プロの手を借りるのが確実です。プロはカイヅカイブキの状態や周りの環境を確認し、ダメージを最小限に抑える最適な剪定方法を判断できます。

また、大きくなりすぎるのを防ぐために、ときどきプロに剪定をしてもらうのもおすすめです。プロに頼めばお手入れが楽になるだけでなく、自分では難しいきれいな樹形を作ってもらうこともできます。カイヅカイブキの健康状態を確認して適切なケアをしてもらえるのも大きなメリットです。

カイヅカイブキを育てる際の注意点

これから自宅の庭などにカイヅカイブキを植えて育てたいと思っている人は、デメリットも知ったうえで判断しましょう。樹木は一度植えてしまうとあとから処分したり植え替えたりすることが難しいものです。カイヅカイブキのデメリットや育てていくなかでの注意点を解説しますので、あらかじめ確認しておきましょう。

ナシ園の近くでは植えられない場合がある

地域によっては、カイヅカイブキの植樹が条例で禁止されている場合があります。カイヅカイブキが原因で、ナシやリンゴなどの果樹が赤星病(あかぼしびょう)という病気に感染してしまうことがあるからです。

カイヅカイブキをはじめとしたビャクシン類が赤星病の原因となる病原菌を媒介して、ナシやリンゴに感染させることが多いのです。そのため、ナシやリンゴなどの産地ではカイヅカイブキの植樹を禁止していることがあります。

・埼玉県春日部市

春日部市の特産物であるナシを赤星病(あかぼしびょう)から守るため、春日部市なし赤星病防止条例により規制区域を設け、その区域内ではビャクシン類を植える事は禁止されています。

引用元:春日部市公式ホームページ(最終閲覧日:2021年9月22日)

・千葉県八千代市

「なし赤星病防止条例」は、八千代市の特産果樹である「なし」を、赤星病から守るために施行されたものです。赤星病の病原菌をビャクシン類の樹木が媒介していることから、対象地域からビャクシン類を遠ざけることが目的です。規制区域が設けられ、その区域内ではビャクシン類を植えることが禁止されています。

引用元:八千代市公式ホームぺージ(最終閲覧日:2021年9月22日)

お住まいの地域が禁止区域に含まれていないか、あらかじめ自治体の公式サイトなどで確認しておきましょう。

最大10メートルまで生長する

大きく生長する樹木のなかでも、カイヅカイブキはとくにサイズを一定に維持するのが難しい樹木です。カイヅカイブキには、葉のないところまで枝を切り詰めると枯れてしまうという特徴があるからです。

木の外側に葉が茂っていると内側に日が当たらずに枯れてしまうので、内側には葉が付いていないことが多いです。葉があるところまでしか切れないのに内側の葉は枯れていくので、毎年切る位置は徐々に先端方向へ伸びていくことになります。そのため毎年刈り込み剪定をしていても、カイヅカイブキはだんだんと大きくなるのです。

カイヅカイブキのサイズを保つには刈り込み剪定だけでなく、ときどき透かし剪定や切り戻し剪定もしながら、数年単位で生長度合いや樹形を調整していく必要があるのです。

植える前には育てるのに十分なスペースがあるか、こまめに手をかけられるかをよく検討しましょう。

根が浅く倒木の危険がある

カイヅカイブキは地上部が大きく生長する一方で、根の張りが浅い特徴もあります。そのため、台風などの強い風で根から倒れてしまうことがあるのです。とくに細い枝が広がった自然樹形にしている場合は、風にあおられやすいので注意が必要です。

倒木が起きると周囲の人や建物に大きな損害を与え、重大な事故や賠償問題に発展するおそれがあります。

倒木を防ぐには幹を支える支柱を立てたり、剪定によって大きさや枝の長さを調節したりといった事前の対策が重要です。

病害虫が発生して枯れるおそれがある

カイヅカイブキには、赤星病という病気やハダニやカイガラムシといった害虫が発生することがあります。病気や害虫が発生すると、カイヅカイブキが枯れる原因になります。

ハダニ……葉が白く変色している。葉に黒や黄色の斑点が出ている。

カイガラムシ……葉が黒く変色している。葉や枝に白や黒の粒が付着している。

病害虫が発生したときには、症状が出た部分をすぐに切除することが重要です。早期に発見するためにも、こまめな手入れを心がけましょう。

ここまででもしも「カイヅカイブキを植えるのはやめておこうかな……」と思った人は、以下のコラムも参考にほかの樹木も検討してみてください。

理想の生垣や庭木の作り方

庭にカイヅカイブキを植えようと決心したら、次はどうやって植えるのかが気になりますよね。この章では、カイヅカイブキの植え付けや樹形の仕立て方について解説します。

カイヅカイブキの植え付けは春

樹木を植えるには、ふさわしい時期があります。カイヅカイブキの場合は3月~4月ごろがもっともおすすめです。春に植え付ければそのあとすぐに夏の生長期を迎え、根が土になじんで順調に生長するからです。

春を逃してしまった場合は、生長が落ち着く秋の9月~10月ごろに植え付けも可能です。ただし、環境に慣れないうちに寒い冬を迎えてしまうため、木には負担が大きくなります。寒冷地では冬の寒さに耐えるためにビニールをかけるなどの冬越し対策が必要です。

また、夏場や冬場の体力に余裕がない時期に植え付けをすると、環境の変化に耐えられず弱ってしまうおそれがあります。植え付けは春か秋におこないましょう。

カイヅカイブキの植え付け方法

苗を植えるときは、日当たりのよい場所を選びましょう。カイヅカイブキは生長するために多くの日光を必要とし、日陰では育ちにくいからです。

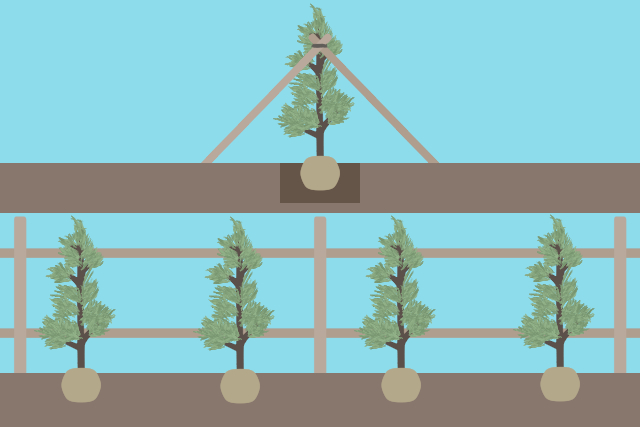

大きく生長したときのことを考えて、周りの建物や他の樹木と十分な間隔を空けましょう。生垣として植える場合は、30センチメートルほどの間隔で苗を植えていきます。

どのような土でも問題はありませんが、水はけがよいほうが生育がよくなります。水はけが悪い場合は植える1週間ほど前に、植える場所の土にパーライトやバーミキュライトなど水はけをよくする土を混ぜ込んでおきましょう。同時に油かすや鶏ふんなどの堆肥も混ぜ込んでおくのもおすすめです。

- 苗木の根株とよりひと回り大きな穴を掘ります。

- 穴の中に苗木を置き、土を埋め戻します。やや浅めに植えるのがポイントです。

- 苗を囲って土を山高く盛り、円形の丘を作ります。これは水鉢といって、水をためるためのものです。

- 土をもった水鉢のなかに水がたまるまで、たっぷり水やりをします。

- 苗木を軽くゆすって土になじませます。

- 苗木が倒れないよう、支柱を立てます。

- 水鉢の水がすべて土に染み込んだら、もう一度水がたまるまでたっぷり水やりをします。

カイヅカイブキの代表的な仕立て

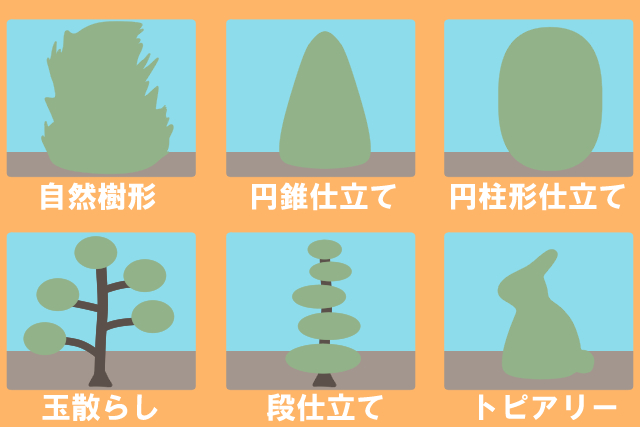

枝葉が多く茂って刈り込みに強いカイヅカイブキは、さまざまな樹形に仕立てて楽しむことができます。カイヅカイブキの仕立て方をいくつかご紹介しますので、庭造りの参考にしてみてください。

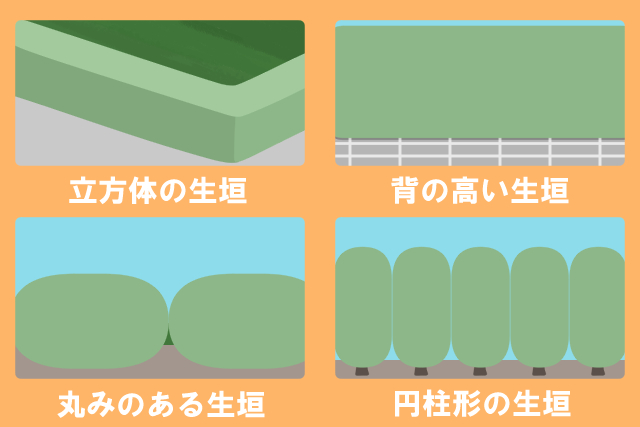

生垣の仕立て

庭木の仕立て

ワンランク上のお庭を目指すならプロを活用!

植え付けや剪定をして自由に仕立てるのは、樹木を育てるうえで最大の楽しみですね。ただ、最初は失敗してしまうことも多いものです。手早く理想の庭を手に入れたいなら、お庭のプロを活用してみるのもおすすめです。

プロにイメージを相談すれば、カイヅカイブキを要望通りに植樹し、理想のお庭をデザインしてくれるのです。さらに、普段の剪定や施肥などのお手入れも任せることができます。

「一味違ったお庭を作りたいけど、自分でできるか不安」という場合は、一度プロに相談してみましょう。

剪定や植栽を業者に頼む場合のポイント

お庭造りや樹木の手入れを業者に頼むのであれば、できるだけ安い料金で丁寧な仕事をしてくれる業者を選びたいですよね。業者を選ぶときのポイントをご紹介しますので、ぜひ参考にして業者をチェックしてみてください。

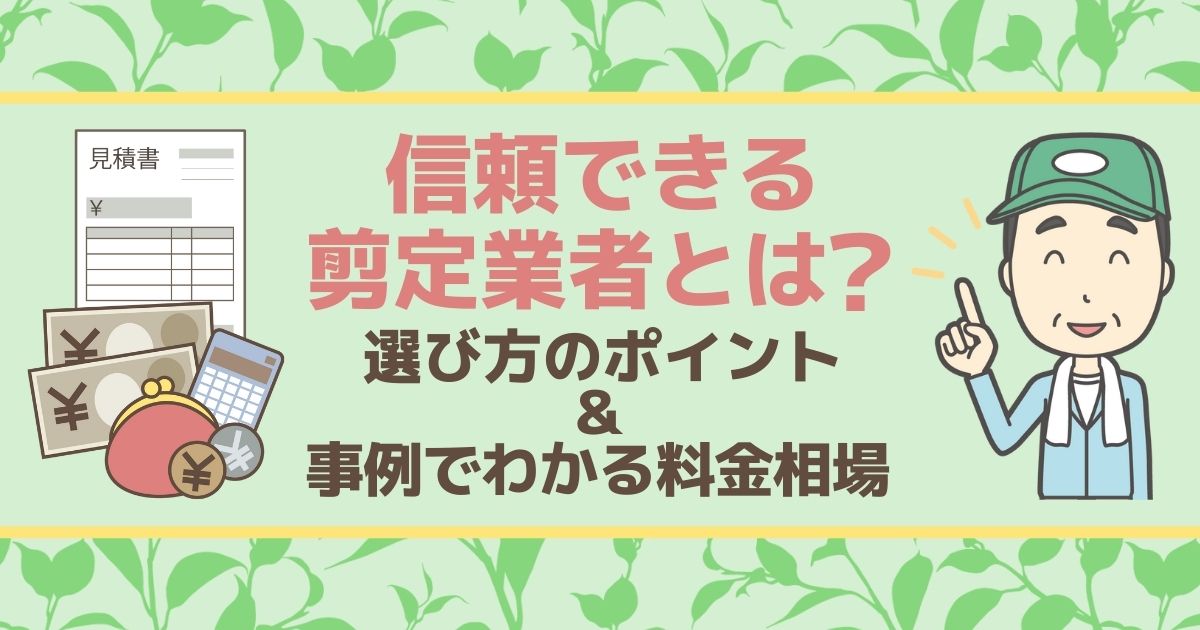

料金が相場からかけ離れていないか確認

各業者の料金が妥当かどうかを判断するには、全体の相場を知っておく必要があります。

剪定の料金は、剪定の作業費+剪定した枝葉の処分費で計算されます。作業費は木の大きさによって、料金が設定されていることが多いです。また、処分費用は量で決められている場合のほか、作業費の○%などと設定されていることもあります。

| 剪定にかかる費用の相場 | |||

|---|---|---|---|

| 作業費 | |||

| 庭木の剪定 | 高さ3m未満 | 2,628円 | ×木の本数 |

| 高さ5m程度 | 8,208円 | ||

| 高さ7m程度 | 15,800円 | ||

| 高さ7m以上 | 別途見積りが必要 | ||

| 生垣の剪定 | 高さ1m未満 | 1,266円 | ×生垣の幅 |

| 高さ2m程度 | 1,625円 | ||

| 高さ3m程度 | 2,150円 | ||

| 高さ3m以上 | 別途見積りが必要 | ||

| 処分費 | |||

| ゴミ袋1袋あたり | 822円 | ||

| トラック1台あたり | 4,933円 | ||

※金額は弊社がランダムに選んだ造園業者5社の公式サイトに記載されている料金の平均です。

植樹の費用は、木の大きさと本数で決まります。木の大きさごとに料金が設定されていることが多いです。基本的には植木自体や使用する支柱などの料金が別途発生します。

| 植樹にかかる費用の相場 | |||

|---|---|---|---|

| 庭木の植樹 | 高さ2m未満 | 5,857円 | +木や支柱の料金 |

| 高さ3m程度 | 9,000円 | ||

| 高さ5m以上 | 18,250円 | ||

| 生垣の植樹 | 生垣 | 14,900円 | |

※金額は弊社がランダムに選んだ造園業者5社の公式サイトに記載されている料金の平均です。

ご紹介した料金はあくまで相場なので、実際の費用は個別の樹種や植える場所の環境によって変わります。詳細な料金を知りたい場合は、業者に要望を伝えて見積りを作成してもらうのがもっとも確実です。そのうえで、提示された料金が相場からかけ離れていないかよく確認しましょう。

優良業者を見極めるチェックポイント

剪定や植樹に対応している業者はたくさんあります。以下の条件に当てはまることが信頼できる業者の最低条件といえます。より優良な業者を見極めるためにチェックしてみましょう。

- 公式サイトに料金設定が明確に表示されている

- 施工事例や実績が豊富に紹介されている

- 取得している資格が表示されている

- 庭木1本からでも対応している

- 施工に対して保証を用意している

- 事前に現地調査をおこなっている

- 無料で見積りを提示している

- 見積書には料金の内訳が詳細に記載されている

- 見積り確認後に無料でキャンセルができる

剪定業者や造園業者の選び方については、以下のコラムもご参考ください。

最適な業者がすぐに見つかるお庭110番にお任せください

お庭110番では、剪定や造園に関するお悩みを解決できるサービスを提供しております。ご相談いただけば経験豊富な樹木やお庭のプロが対応し、ご要望にお応えできる最適な施工方法をご提案いたします。

お庭110番の無料相談窓口でお悩みを聞かせていただくだけで、最適な業者を厳選してご紹介可能です。全国にさまざまな提携業者がありますので、対応可能なお近くの業者がすぐに見つかります。

「業者を探すのが面倒」「どうやって選べばいいのかわからない」という方には、必ずお役に立つサービスです。

ご相談はもちろん、現地調査や見積りは無料となっておりますのでご安心ください(※)。24時間365日ご相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様の了承をいただいた上で、調査費用等をいただく場合がございます。