松の剪定は春と秋におこないましょう。春の剪定は新芽の成長を止めて松の樹形を保つために、秋の剪定は不要な葉や枝を切り取ることで樹形を整えて病害虫からの被害を抑えるためにおこないます。

この記事では、剪定時期やその方法について詳しく解説していきます。ほかにも、業者に依頼したときの剪定料金やお得に依頼するコツについてもご紹介するので「松の剪定を自力でおこないたい」という方はもちろん、「松の剪定をプロに任せたい」という方もぜひ参考にしてみてください。

剪定の前に確認!剪定時期と道具

まずは、剪定時期や道具についてご紹介します。適切に剪定をおこなうためにも、ぜひチェックしてみてください。

剪定時期は春と秋

松の木は、春と秋に以下のような剪定をおこないます。

春(4月~5月ごろ):ミドリ摘み

秋(11月~12月ごろ):透かし剪定・もみあげ

ミドリ摘みの”ミドリ”とは新芽のことをいい、ミドリ摘みは新芽を積む作業のことです。新芽を放置すると樹形が乱れてしまう原因になるので、春に新芽を除去して樹形を保ちます。

秋におこなう透かし剪定は、混みあっている部分や不要な枝を間引く作業のこと、もみあげは古い葉を取り除く作業のことです。これらの作業で不要な部分を取り除くことで、樹形を整えるほか、日当たりや風通しが改善され病害虫からの被害を受けにくくなるのです。

では、ミドリ摘みや透かし剪定、もみあげはどのようにおこなうのでしょうか。具体的な方法については次の章からご説明します。以下からは春と秋の剪定をおこなうのに必要な道具を以下からご紹介するので、剪定する前にチェックしてみてください。

剪定に必要な道具

剪定に必要な道具は、以下のとおりです。

- 植木バサミ(細い枝や枝先を切るときに使用)

- 剪定バサミ(太い枝を切るとき、松の樹形を整えるときに使用)

- 剪定用のこぎり(剪定バサミでも切れない枝があるときに使用)

- 脚立(高い位置にある枝を剪定する場合に使用)

また、松の剪定をおこなうと、切り口から”松ヤニ”と呼ばれる樹液が出てきます。この松ヤニは服につくと取れないといわれているので、汚れてもよい服装でおこないましょう。また、松の葉がチクチクするため、気になることがあるかもしれません。それを防止するためにゴム手袋をしておきましょう。

松の剪定方法

ここからは、松の剪定を自分でおこないたいという方のために、具体的な剪定方法を見ていきましょう。ゴヨウマツやクロマツなど、松の種類によって剪定のポイントは厳密には異なりますが、ここでは松全般にいえる方法についてご紹介します。

【春の剪定】ミドリ摘み

ミドリ摘みの方法は以下のとおりです。

- 枝1本あたりの新芽の数を2~3本残す(ほかの枝は手で折る)

- 残した新芽を短くする

- 茶色い粒状の芽はすべて取り除く

1では、勢いのある真ん中の芽を摘み、両脇にある小さな芽を残して芽をY字の形にするのがポイントです。芽が複数生えていると、松は真ん中の部分だけに養分が集中してしまいます。そこで、真ん中のある新芽を取り除くことで、左右の枝に養分が分散されてボリューム感のある樹形となるのです。

2で残した枝を短くするときには、だいたい1/3程度~半分の長さを摘むようにしましょう。このとき、枝ごとに芽の長さをそろえておくとより樹形がキレイになるようです。

【秋の剪定1】透かし剪定

透かし剪定では、できあがりの樹形をイメージしながら、以下のような枝を取り除いていきます。

- 重なっている枝

- 一部分に複数生えている枝(Y字になるように残す)

- 勢いがよくて伸びている枝

- 下向きや内向きなど伸ばしたくない方向に生えている枝

このような枝を取り除いていくときには、以下の手順でおこなうとよいでしょう。

- 上から眺めて枝の向きを確認する

- 下から眺めて枝の重なりをチェックする

- 遠くから全体のイメージをチェックする

- 枝を上から下に切っていく

- 枝を奥から手前に向かって切っていく

あらゆる方向から確認することで、枝の向きや重なっている部分など、枝の状態を確認することができます。その結果、どの部分を切り落としたらよいかがわかるのです。

また、枝を剪定するときには、必ず上から下に、奥から手前に切っていくのがポイントです。もし下から上に切っていくと、上の枝を切った際、剪定した枝が落ちて下の枝に引っかかってしまうことがあります。すると、剪定した下の枝が折れてしまうおそれがあるのです。

また、もし手前から剪定していくと、奥を剪定しているときに腕やハサミがすでに剪定した手前の枝に当たってしまいます。その結果、手前の枝や葉を傷つけてしまうおそれがあるのです。

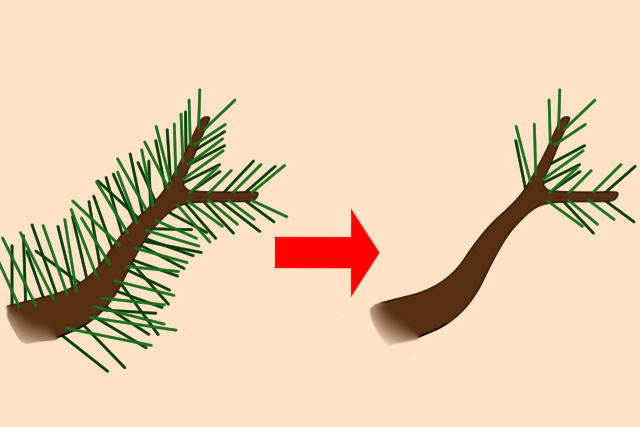

【秋の剪定2】もみあげ

透かし剪定が終わったら、以下の手順で古い葉を落とすもみあげをおこなっていきます。

- 芽の下に残っている古い葉を取り除く

- 先端にある葉も1本あたり7~8本の葉を残し、ほかの葉を取り除く

葉を取り除くときには、ハサミで切断せず、手を使うようにしましょう。葉は手で取り除いたほうが根本からしっかりと取り除くことができるため、樹形が乱れにくいのです。

強剪定には注意!やり方次第で松が枯れるかも

松の葉が弱っているときに強剪定をおこなうと、松の免疫力が低下して害虫被害を受けやすくなってしまいます。すると、最悪の場合松が枯れてしまうのです。「松の葉が黄色い」「葉が萎びている」といったときは松の葉が弱っているサインですので、強剪定はおこなわないようにしましょう。

また、暑い時期に強剪定すると、暑さに耐えられずに枯れてしまうおそれがあるので、真夏の暑い時期も強剪定をおこなうことはやめましょう。

松の剪定が難しい理由

「松剪定ができるようになったら一人前」といわれるほど、松の剪定は難易度が高いです。では、なぜそのようにいわれるのでしょうか?難しいとされる理由をいくつか挙げます。

- 切るべき枝の見極めが難しい

- 芽の数が多いので手間がかかる

- 剪定を誤る、やりすぎると枯れてしまうことがある

- 松の大きさによっては、日をまたぐこともあるほど時間がかかる

このように見ていくと、松剪定の難易度が高いのは「手間がかかる」ため「職人でも時間がかかる」という理由が見受けられます。

これ以外にも、剪定を誤ることで枯れてしまうこともあるようです。剪定を適切におこなうには、松の状態を観察して切るべき枝、剪定の度合いを見極める必要があります。これには、長年の経験や知識が必要といえます。こうした理由から、剪定に不慣れな方が松の剪定をおこなうのは難しいのです。

松の剪定は業者に依頼するのが安心

ここまでお伝えしたように、松の剪定は難易度が高いです。「たくさんの注意点があるから作業に不安を感じる」「難易度が高いから自分でできるだろうか」といったように、少しでも松の剪定に不安を感じたら、剪定のプロである業者に依頼したほうがよいでしょう。

剪定についての知識が豊富で作業に慣れている業者なら、切るべき枝や剪定の度合いなどを見極め、適切に剪定してもらうことができるのです。

弊社では、「まずは相談だけしたい」「作業を依頼すると決めたわけではない」という方も、お気軽に問い合わせいただくことができます。松剪定にお悩みの方は、ぜひご相談ください。

プロに依頼したときの松の剪定料金

松の剪定を剪定業者に依頼すれば、安心して任せることができます。しかし、頭をよぎるのは料金のことではないでしょうか?出費をともなうものなので、どうしても気になることだと思います。そこで、剪定業者9社の剪定料金の平均値を計算したところ、以下のとおりとなりました。

■単価制の場合

| 木の高さ | ~3m | 3~5m | 5~7m |

| 木一本あたりの料金 | 2,988円 | 6,860円 | 15,624円 |

■日当制の場合

| 職人1人あたりの 料金 |

22,583円 |

※2020年9月時点

庭木の剪定を業者に依頼した場合は、単価制または日当制で計算されます。単価制とは、「木1本あたりいくら」というような料金設定で、基本的に木の高さによって木1本の料金が変動します。一方、日当制とは、「職人1日あたりいくら」というような料金設定で、対応する職人さんの人数、作業時間に基づいて剪定料金が決まるようです。

どちらを採用しているかは、業者によって変わります。依頼する作業内容によって、お得になる計算方法の見極めることが必要です。依頼する松の本数や状態を見て、考えていきましょう。

松の剪定を安くするコツ

「料金を少しでも抑えたい!」こう感じる方は、大勢いらっしゃるのではないでしょうか。そこで、松剪定を少しでもお得におこなうポイントをまとめて紹介します。

- 相場よりも極端に安すぎる業者、説明が不透明な業者を避ける(後から追加料金が発生するおそれがある)

- 剪定した枝の処分や消毒などのオプションは省く(本当に必要な作業を吟味する)

- 無料の見積りをおこなってくれる業者を探す

- 出張料がかかる場合は、できるだけ近くの業者を探して費用を抑える

松剪定をお得にするためには、業者選びが鍵を握っています。上に挙げたポイントをきちんとチェックして、優良な業者を見つけることが大切です。

費用があまりかけられない…そんなときもまずはプロに相談を!

「松剪定を依頼したいけど、お金がかかるから…」という理由であきらめてしまうのはもったいないかもしれません。希望の予算を含めて、まずは相談をしてみることをおすすめします。本当に必要な作業のみを提案してもらうことも可能です。自分でできることは自分でおこなうという選択もあるでしょう。

弊社では、現地の調査からお見積りまで、無料で対応する業者をご紹介することが可能です。そのため、見積もりをしてから、作業内容や依頼について考えてみるという方もお気軽にご利用いただくことができます。もちろん、弊社の加盟店では見積もり確定後の追加料金も発生しないので、安心してご相談ください。

松の種類と育て方

日本でよく育てられている松は、アカマツ、クロマツ、ゴヨウマツがあります。それぞれの特徴や育て方について簡単に見ていきましょう。

松の種類

松の種類ごとの特徴は、以下のとおりです。

アカマツ

樹皮が赤いのが特徴で、よく見かける一般的な松です。針葉は細いですが柔らかいので、見た目ほど触っても痛くありません。

クロマツ

樹皮が黒っぽいのが特徴の樹木です。葉はアカマツよりしっかりとしており、触るとチクチクします。そのため、雌松と呼ばれるアカマツにたいして、”雄松”という別名をもちます。

ゴヨウマツ

樹皮は暗褐色で、庭園や盆栽用として親しまれることが多い松です。徒長枝があまり伸びないので、狭い場所でも庭木として活躍できます。

松の育て方

松の基本的な育て方は、以下のとおりです。

日当たり

日当たりのよい場所を好みます。

水やり

松の根は過剰な水分を好みません。そのため、とくに水やりをおこなう必要はないのですが、植えてから2年未満の若い松は、土の表面が乾きしだい水を与えましょう。

肥料

肥料は、1年に1回、1月ごろに株元の周辺に埋めておきます。害虫に侵される場合もあるので、必要に応じて薬剤を散布することもあります。

健康に松を育てるためにはこうしたお手入れが大切ですので、チェックしておきましょう。ただ、これらの育て方を守っていても、剪定をおこなわなければ枯れてしまうかもしれません。そのため、お手入れとあわせて、剪定も必ずおこないましょう。

弊社では、剪定業者をご紹介することが可能です。松の剪定に適した時期にも対応できますので、お気軽にご相談ください。「春も冬もお願いしたい」「寒いなかでの作業は苦痛なので冬の剪定だけお願いしたい」など、みなさまのご希望にお応えします。お電話受付は24時間365日対応しておりますので、いつでもご連絡ください。