観葉植物などのお手入れ方法のなかで剪定という言葉を初めて聞いて、「剪定ってなに?」「どうしてしなきゃいけないの?」と疑問に思っていませんか?

剪定とは、木の枝を切ることです。あなたが木を美しく元気に育てていきたいなら、年に1回程度は剪定をするのがおすすめです。

剪定をすると枝が伸びた木の見栄えがきれいに整うだけでなく、湿気がこもって病気や害虫が発生するといった木の生育トラブルも防げるからです。

このコラムでは、以下の内容を解説します。

- 剪定とはどんなものか

- 剪定が必要な理由

- どんなときに剪定をすればよいのか

- 初めてでも簡単にできる剪定のコツ

このコラムを読めば、初めて木を育てるときの剪定の悩みがスッキリ解決します。木を元気に育てて室内やベランダ、お庭を緑でいっぱいの癒し空間に仕上げるために、ぜひ最後までご覧ください。

剪定とは木の枝を切るお手入れ

剪定とは、木の不要な枝を適度に切ることです。伸びすぎた枝を短く切ったり、増えすぎた枝を取り除いて本数を減らしたりします。

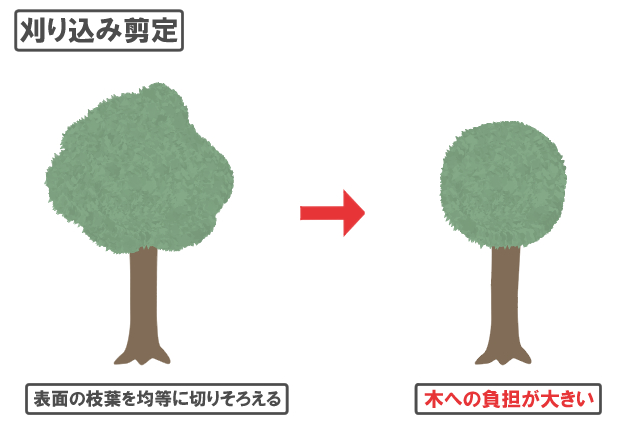

剪定する前の樹木(左)と剪定で整えられた樹木(右)

(株)上野造園

京都府宇治市の造園会社。

代表の上野氏は職人歴10年以上の造園のプロで、純和風なデザインから今風なものまで、技術の高さと豊富な知識に定評がある。

URL:http://www.uenozouen.com

せっかく伸びた木の枝をなぜ切るのかというと、人間の髪や爪と同じように、枝は木が生きている限り伸び、増えていくからです。髪や爪を伸ばし続けていると邪魔になるのと同じで、木の枝が好き勝手に伸び続けると敷地からはみ出したり、枝同士がぶつかって傷ついたりといったトラブルにつながります。

そのため、公園の木や街路樹、家庭の庭木など人間が育てる木の多くは定期的な剪定がされています。剪定は、人間の生活や木自身の生育にとってよい状態を保つために必要なお手入れなのです。

剪定で得られる4つのメリット

家庭で木を元気に育てたいなら、剪定をマスターしておくことをおすすめします。剪定は枝を切りそろえて見た目を整えることがメインにとらえられがちですが、木が元気に育つ手助けになるメリットもあるからです。

具体的には、剪定には以下のような効果が期待できます。

- 樹形と大きさが整う

- 生育がよくなる

- 病気や害虫を防げる

- 花や実が多くなる

それぞれ詳しく解説していきます。

樹形と大きさが整う

剪定で枝を切ると、木を理想的な形と大きさに維持することができます。

生きている限り大きくなろうとして枝を伸ばすのが、木の基本的な性質です。自然に任せておけば大きくなりすぎたり、形がいびつになって見た目が悪くなったりします。

定期的に伸びた枝を短く切って不要な枝を取り除いていけば、置き場所にちょうどよいサイズと好みの美しい形を保つことができるのです。

生育がよくなる

剪定をして適度に枝を減らすと、残ったの生長がよくなります。栄養の効率がよくなるからです。

木が根から吸い上げた養分は枝の先まで均等にいき渡りますが、枝の数が多すぎるとそれぞれの枝に配分される栄養の量は少なくなります。不要な枝を取り除くことで、育てたい枝に栄養を集中させられるのです。

また、枝同士の間隔が広くなることで日の当たらない枝葉が少なくなり、それぞれの葉が光合成をしやすくなります。必要な栄養素を効率よく作り出せるので、木がより元気になるのです。

病気や害虫を防げる

剪定には、木が病気にかかったり害虫に食べられたりといった被害を防ぐ効果もあります。日当たりと風通しがよくなるからです。

病気を引き起こすカビ菌は、枝葉が茂っていて木の内側に湿気がこもっていると発生しやすいです。多くの害虫も、湿った環境を好みます。

剪定で枝と枝の間に適度な隙間を作ることで木の内側に日が当たるようになり、風通しもよくなります。そうすると湿気が少なくなって、カビ菌や害虫の発生しにくい環境が整うのです。

花や実が多くなる

剪定には、花や実の数を増やす効果もあります。剪定で枝を切ると、花や実をつけるための枝が増えるからです。

木には枝を途中で切られると、その部分が枝分かれをする性質があります。枝分かれによって枝の数が増えると、そこにつく花や実も数が増えるのです。

また、枝が増えれば葉も増えるので、より多く光合成ができるようになって生育がよくなります。この性質を利用して、あえて枝を切って生長を促すのも剪定のテクニックのひとつです。

花や実を増やす剪定のポイントは以下のコラムでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

剪定はこんなときに必要

木の種類や生育状況によって変わりますが、基本的に剪定は年に1~2回程度定期的におこなうのが理想的です。ただ、木がどんな状態でもやらなければいけないということはありません。剪定で切るのはあくまで不要な枝なので、邪魔になる枝がないなら無理にしなくてもよいのです。

ここでは、どんな状況になったら剪定をしたほうがよいのかを解説します。以下の3つの状況が見られたら、「そろそろ剪定をしたほうがいいころだな」と判断しましょう。

- 大きくなってきた

- 病気などで部分的に枯れてしまった

- 枝が混み合ってきた

それぞれ剪定が必要な理由を見ていきましょう。

大きくなってきた

邪魔になるほど大きくなってから剪定をするのではなく、理想的な大きさになったころが剪定を始めるタイミングです。

大きくなった木を剪定で一気に小さくすると、木へのダメージが大きくなります。葉の量が減ることで光合成で作る栄養が不足し、弱ってしまうおそれがあるのです。

そのため、剪定は少なくとも年に1回ほど、定期的に少しずつおこなうのがおすすめです。こまめに剪定をしておけば一度に切る量が少なく済み、木への負担を抑えながら大きさを維持できます。

ちょうどよい大きさのときに芯止めという方法で剪定をしておくと、一定の樹高を保つことができます。芯止めは幹の頂点を切り落とす剪定方法で、頂点を切り取ると木は上方向に伸びにくくなるのです。以下のコラムでは、芯止めの具体的な方法や最適な時期について解説しています。

また、大きくなってしまった木の太い枝を切り落として小さく仕立て直す、強剪定という剪定方法もあります。ただし木にとって負担の大きな剪定ですので木が弱ってしまうリスクが伴います。以下のコラムで具体的な注意点やできるだけ負担をかけない方法を解説していますので、よく確認してからおこないましょう。

病気などで部分的に枯れてしまった

病気や害虫の被害、栄養や日光不足などで枯れてしまった枝がある場合、その枝は剪定で取り除く必要があります。

一度枯れてしまった箇所は、残念ながら回復することはありません。しかし木は枯れた部分にも栄養を送り続けるので、体力を無駄に消耗してしまいます。木が弱ってしまう原因にもなるので、枯れた枝は取り除いたほうがよいのです。

また、木がかかる病気の多くはカビなどの細菌が原因です。病気にかかって枯れた場合は細菌が繁殖しているので、そのままにしておくと病気が広がって木自体が枯れてしまうおそれがあります。

枯れた枝を早めに切り落としておけば、木全体の被害を最小限に食い止めることができるのです。

枝が混み合ってきた

木の内側まで日が差し込まないほど枝葉が増えて混み合っている場合には、枝の数を調整する剪定が必要です。

葉が密集していると内側の枝葉には日が当たりにくくなり、光合成が十分にできず枯れやすくなります。また、風通しも悪くなって病気や害虫が発生しやすくなるのです。

剪定で適度に枝の数を減らせば、木が健康的に生育できる環境を作ることができます。

初めてでもこれで安心!剪定4つの基本

剪定をしたほうがいいことはわかっても、最初はなにをどうすればよいのかわからないですよね。これから剪定を始めてみようというときには、ひとまず次の手順で始めてみましょう。

- 適した剪定の「時期」を知る

- まず「剪定バサミ」を用意する

- 最初は「透かし剪定」を覚える

- 「不要な枝」を見極める

剪定にはさまざまな方法があり、木の種類や生育環境によっても適切な方法や時期が変わってきます。そのため剪定はとても奥が深く、すぐにマスターするのは難しいものです。

そこでこの章では、初めて剪定をする人が最低限押さえておきたい4つの基本ポイントをご紹介します。

このとおりに剪定を進めていけば、大きな失敗につながることはありません。それぞれ解説しますので、順にチェックしてみてください。

適した剪定の「時期」を知る

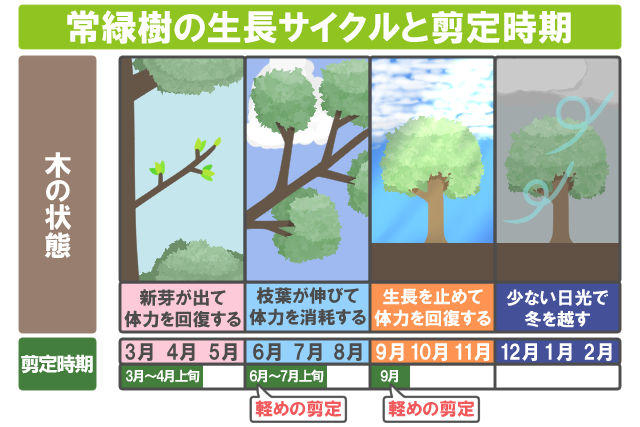

剪定には適したタイミングがあり、基本的には常緑樹なら春ごろ、落葉樹なら冬場に剪定をするのがおすすめです。この時期なら木へのダメージが少なく済むからです。

木には生長サイクルがあり、1年のなかで体力を使う時期と回復させる時期があります。剪定で枝を切られることは木にとってストレスでもあるので、体力のない時期に剪定をすると弱ってしまうのです。

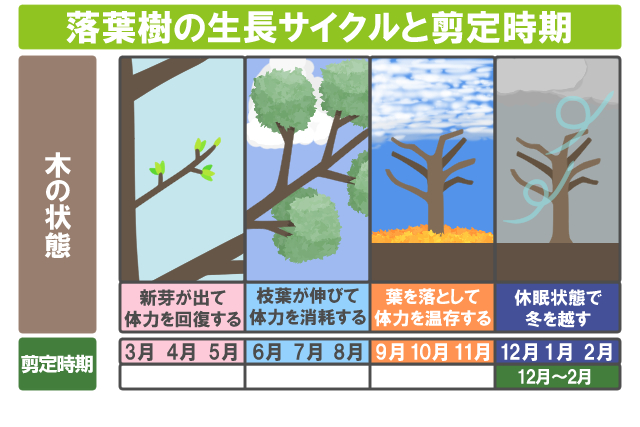

木には大きく分けて常緑樹と落葉樹があり、それぞれ生長サイクルが違います。剪定に適した時期も変わりますので、自分の木の適切な剪定時期がいつなのか確認しましょう。

1年中緑の葉を付けている木。葉が丸い常緑広葉樹と葉が細長い常緑針葉樹がある。

- おもな常緑広葉樹……シマトネリコ、ユーカリ、オリーブ、ジンチョウゲ、キンモクセイ、ガジュマル、ソヨゴ

- おもな常緑針葉樹……マツ、スギ、モミ、マキ、カイヅカイブキ、ムクゲ、ゴールドクレスト、ドラセナ

冬になると葉が落ちる木。落葉樹にも広葉樹と針葉樹があるが、針葉樹は種類が少ない。

- おもな落葉広葉樹……モミジ、サクラ、ウメ、アジサイ、カツラ、シャラ、ヤマボウシ、ハナミズキ、サルスベリ

- おもな落葉針葉樹……イチョウ、メタセコイア、カラマツ

常緑樹は春が最適

常緑樹の剪定は、気温が上がり始める3月~4月ごろにするのが安全です。春から初夏にかけて新芽を吹き始める直前に剪定をすれば、新芽が出たあとに剪定のダメージをすぐに回復できるからです。

冬場の剪定は厳禁です。日照時間が少なくなる冬の間、常緑樹はわずかな日光から栄養を作りながらギリギリでやりくりしている状態です。そんなときに枝を切られると木は弱ってしまいます。

8月ごろの真夏の剪定も避けます。夏は木が枝葉を生長させるので、体力の消耗が激しい時期です。木が疲れているときに剪定をすると、やはり弱ってしまいます。せっかく増やした葉が減ることで、冬に備えて体力を十分に回復できなくなるおそれもあります。

また、生長がひと段落する梅雨の6月~7月上旬ごろ、初秋の9月ごろには、軽めの剪定であれば可能です。強く剪定をするとその後弱ってしまうことがあるので、あまり太い枝を多く切らないよう加減に注意する必要があります。

春ごろに剪定をすればそのあとすぐに新芽が出て枝葉が増えるので、生育や体力の回復を妨げずに済みます。そのため、常緑樹の剪定は春ごろにおこなうのがもっとも確実なのです。

落葉樹は冬が最適

落葉樹の剪定は、葉が落ちた冬の間におこないましょう。葉が落ちたあとの落葉樹は活動を止めて冬眠しているような状態なので、枝を切ってもほとんどダメージがないからです。

落葉樹が冬場に葉を落とすのは、養分を枝先まで送ることをやめて幹に溜め込んでいるからです。そうして体力を温存することで、落葉樹は冬の間光合成をしなくても生き抜きます。

葉が落ちたあとの落葉樹の枝は一時的に枯れているような状態なので、大きく切ってしまっても木全体には影響がありません。落葉後は枝の様子も確認しやすいので、剪定は葉がすべて落ちきるのを待ってからおこないましょう。

ここではもっとも確実な時期をご紹介しましたが、適切な剪定時期は木の種類によっても細かく変わります。花や実をつけるために芽ができるタイミングに合わせて剪定をしたり、生長の早い木の樹形を保つために年に何度も剪定をしたりすることもあります。

木の剪定時期については以下のコラムでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

まずは「剪定バサミ」を用意する

剪定の道具にはいろいろな種類がありますが、「なにからそろえればいいのかわからない」というときは手始めに剪定バサミを用意しましょう。

どのような木や剪定方法でも、剪定バサミの使用頻度が一番高いからです。定期的なメンテナンス程度の剪定なら、ひとまず剪定バサミがあればほとんどの作業はできます。

ここでは剪定バサミのほか、代表的な3つの剪定道具をご紹介します。必要に応じてそろえていきましょう。

剪定バサミ

剪定バサミは枝を切る専用のハサミです。片方の刃が半円状になっていて、もう片方の刃は切れないようになっているのが特徴です。切れないほうの刃で枝を固定し、半円状の刃ではさむことで軽い力でスムーズに枝を切ることができます。

一般的には直径2センチメートル程度までの枝を切ることが可能です。グリップ部分にはバネがついていて、何度も作業をしても手が疲れにくくなっています。

植木バサミ

直径1センチメートル程度までの枝を切ることができるハサミで、刃の先端がとがっているのが特徴です。とがった刃先を生かして、剪定バサミよりも細かい部分の作業に役立ちます。盆栽など小さな木の手入れをするときや、細かい樹形を整えたいときに使いましょう。

剪定ノコギリ

剪定バサミでも切れないような太い枝を切るときには、剪定ノコギリを使います。剪定ノコギリは工作用のノコギリよりも目が粗くなっていて、水分を含んだ生木をスムーズに切ることが可能です。刃やグリッブ部分がカーブしているものは片手でも力が入れやすいのでおすすめです。

刈り込みバサミ

刈り込みバサミは刃とグリップ部分が長くなっていて、両手で持って使うハサミです。生垣などの表面を整えるために、細い枝葉をまとめて切るときに使います。

以下のコラムでは剪定に使う道具のより詳しい選び方や使い方、おすすめの商品も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

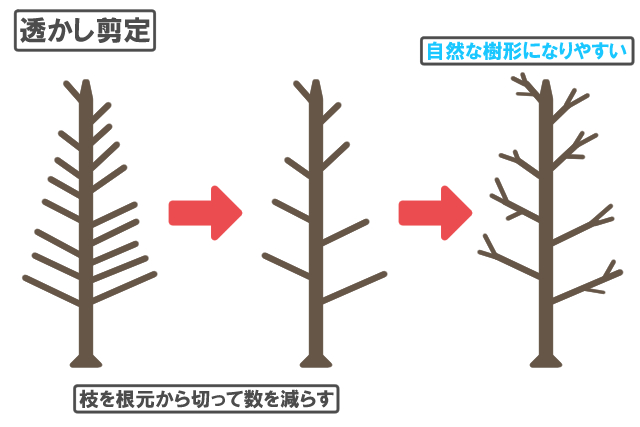

最初は「透かし剪定」を覚える

剪定の方法にもいくつか種類がありますが、初めての人はまず透かし剪定にチャレンジしてみましょう。基本的な剪定方法には以下の3種類がありますが、なかでも透かし剪定は木のダメージが少なく、大きな失敗につながりにくい方法なのです。

- 透かし剪定

- 切り戻し剪定

- 刈り込み剪定

それぞれどのような方法なのか解説しますので、実際の作業をイメージしてみましょう。

透かし剪定

透かし剪定は、不要な枝を付け根から切って取り除く剪定方法です。「間引き剪定」ともいいます。

透かし剪定をすることで枝の数が減り、見た目がすっきりとして日当たりと風通しもよくなります。また、枝を途中ではなく付け根から切るの、枝の流れが不自然になりにくいです。

枯れた枝や混み合っている場所の枝を、剪定バサミなどで付け根から切り落としていきましょう。どのような枝を切ればよいかは、このあとの「不要な枝」を見極めるで解説します。また、以下のコラムでは透かし剪定の方法やコツについて解説していますので、すぐに実践したいときはこちらをご覧ください。

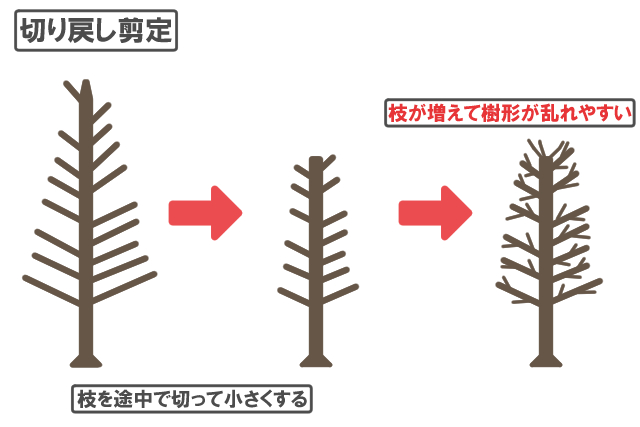

切り戻し剪定

切り戻し剪定は、枝を途中の位置で切る剪定方法です。

枝を途中で切ると全体の長さをそろえることができますが、枝を切られると木はそこから枝分かれをする性質があります。そのため、木を小さく強いようとして切り戻し剪定をするとかえって枝が増え、樹形が乱れてしまうことがあります。また、枝を増やそうとして体力を消耗することで、木が弱ってしまうおそれもあるのです。

切り戻し剪定は枝を増やして生長を促したいときにおこなう、少し上級者の剪定と覚えておきましょう。

刈り込み剪定

刈り込み剪定は、木の先端部分の細い枝や葉を均等に切りそろえる剪定方法です。

生垣などを人工的な形に仕立てるときの方法で、刈り込みバサミを使います。切る位置などを考えずに切れるので方法としては簡単ですが、切る範囲が広いため木にとって負担が大きい剪定方法です。

刈り込み剪定は丈夫な木にしかできない剪定方法と覚えておきましょう。刈り込み剪定については、以下のコラムでより詳しく解説しています。

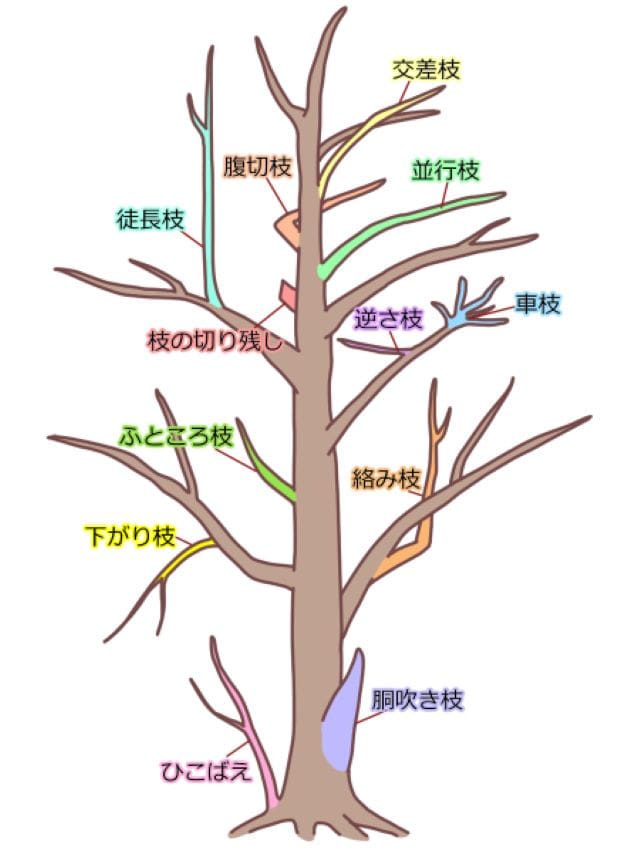

「不要な枝」を見極める

不要な枝を取り除くのが剪定の基本ですが、自然に伸びている枝のなかでどれが不要なのかよくわからないですよね。剪定で切るべき枝にはいくつかのパターンがあり、忌み枝と呼ばれます。忌み枝の特徴と見分けるポイントを解説しますので、あてはまる枝がないか探してみましょう。

混み合う枝

ほかの枝にぶつかったり、日差しを遮ったりするおそれのある枝は周囲の枝の生育に悪影響を及ぼすので、剪定で取り除きましょう。

- 内側に向かって伸びる逆さ枝

- ほかの枝に絡まるように伸びる絡み枝

- ほかの枝と重なって伸びる平行枝

- ほかの枝に交差する交差枝

- 内側にある細く若い枝のふところ枝

樹形を乱す枝

見た目のバランスをくずすような伸び方をしている枝は、できるだけ切り落としておきましょう。

- 下に向かって伸びる下り枝

- 幹を横切って伸びている切腹枝

- 1ヵ所から複数の枝が出ている車枝

生長を阻害する枝

枝のなかにはほかの枝よりも優先して養分を使ってしまい、ほかの枝や木全体の生長を阻害する枝もあります。木が弱る原因にもなりますので、早めに切り落としましょう。

- 極端に生長が早く真上に伸びる徒長枝

- 木の根元からでる若い枝のひこばえ

- 枯れた枝や病気の枝

- 前回の剪定で切り残した枝

剪定をしてくれる業者も便利

ここまで剪定の必要性や自分で剪定をするポイントを解説してきましたが、「自分でうまくできる自信がない」という方もいるでしょう。そんな場合は、庭師や植木屋、造園業者といった業者に任せるのもひとつの方法です。業者に頼むことには、多くのメリットがあります。

- 剪定に失敗して木が弱ることを避けられる

- 自分でするよりも的確できれいに仕上げてくれる

- 剪定にかかる時間や労力を削減できる

- 枝ゴミの処分もしてもらえる

- 剪定や育て方について相談できる

剪定のプロは失敗なく的確な剪定をしてくれることはもちろん、剪定で出たゴミも回収してもらうことができます。剪定やそのあとの片付けに労力や時間を割かれることなく、きれいに整った木を手に入れられるのです。

剪定のプロは、いろいろな樹木の性質についても知識をもっています。「剪定を自分でできるようになりたいけど初めてだから不安」という場合には、一度業者に相談して剪定のコツを聞いてみるのもおすすめです。

剪定業者の費用相場

剪定を業者に頼みたいと思っても、料金がどれくらいなのか想像がつかなくて不安ですよね。業者に剪定を頼んだときにかかる料金の相場は、およそ以下のようになっています。

| 剪定業者の費用相場 | |||

|---|---|---|---|

| 木の高さ | 低木(3m未満) | 中木(3~5m程度) | 高木(5m以上) |

| 1本あたりの剪定料金 | 6,304円 | 10,287円 | 14,884円 |

※当社実績より算出

※集計期間:2020年1月1日~12月31日

※集計した件数:418件

この金額はあくまで相場なので、実際の料金は木の種類や大きさ、場所などによって変動します。業者によっても設定している料金には差があるので、まずは3社ほどの業者から見積りを取って比較してみるのがおすすめです。見積りが無料の業者を選びましょう。

以下のコラムではさらに詳しい剪定費用の内訳や安く抑える方法、業者選びのポイントなども解説していますので、費用が気になって業者依頼をためらっているという場合は参考にしてみてください。

業者をお探しの際はお庭110番へご相談ください!

剪定業者を探してみると、「どんな基準で選べばいいのかわからない」ということもあるでしょう。また、実際に見積りを取ろうと思うと「複数の業者とやり取りするのは面倒だな」と感じますよね。

そんなときには、当サイト【お庭110番】がお役に立ちます。お庭110番では全国各地にある多くの剪定・造園業者と提携しており、お近くの業者を探してご紹介するサービスを提供しております。

24時間365日受付の無料相談窓口がありますので、まずは「こんな形にしてほしい」「大きくなりすぎた木を小さくしてほしい」「花が咲くように剪定してほしい」などのご要望を伝えください。対応できる技術と経験の豊富な業者を厳選してご紹介します。

現地調査と見積りは原則無料(※)で対応しておりますので、「料金を見てから依頼するか判断したい」という場合も安心です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様の了承をいただいた上で、調査費用等をいただく場合がございます。

【参考文献】

「剪定 「コツ」の科学 いつどこで切ったらよいかがわかる」上条祐一郎

(講談社 2016年)

「大人の園芸ブックス庭木の剪定コツのコツ」富澤 彰夫/新井 孝次朗【監修】

(小学館2006年)