「サツキを放置しているうちに大きくなって見栄えが悪くなってきた」

「サツキの盆栽のお手入れの方法がわからない」

このように、サツキの剪定にお悩みではありませんか?

サツキは丈夫な植物で剪定に強いため、やり方さえわかれば素人でも可能です。

ただし剪定のタイミングを間違えると花芽を切り、しばらく花が咲かなくなるため要注意です。

このコラムでは以下の内容を解説していきます。

- サツキの剪定時期

- サツキの剪定方法

- サツキの育て方

- 要注意の病気と害虫の種類

参考にしていただければ、サツキが大きくなりすぎるのを防ぎ、あなたのお庭の美観を維持するのに役立ちます。

「剪定すべきサツキが多くて大変……」「失敗して花芽まで切ってしまわないか心配」という方には、剪定業者に依頼するのがおすすめです。

サツキの剪定時期は6月ごろの約1カ月間なので気温が上がり、虫や雨も増える時期です。

剪定は経験のない方には不安な作業なので、まずはお庭110番の無料見積りをぜひお試しください。

目次

サツキの剪定時期は花が落ちるタイミング

ピンクや紫、白など色とりどりの花を咲かせるサツキは、日本で古くから愛される日本人になじみ深い庭木です。

たくさんの花が咲く様子を見たことがある方も多いでしょうが、せっかくの花も剪定の時期や切る枝を間違えると咲きにくくなってしまう場合があります。

サツキの剪定に適した時期は、花が枯れ始めてから翌年の花芽を付けるまでととても短い期間です。

タイミングを逃さないよう、開花後は花の様子をよく見るようにしましょう。

サツキは4~5月に開花するのですが、数週間で花は終わり、6~7月になるとすぐに翌年の花芽を付け始めます。

タイミングを逃して花芽が付いてから剪定をおこなうと、花芽の付いた枝を切ってしまうことがあります。

花芽を落とせば当然花は咲かなくなるため、1ヵ月もないくらいの短い期間で剪定を終えるのが理想的です。

また、ツツジはサツキの親戚にあたり、とてもよく似た花が咲きますが、開花時期も花芽を付ける時期もサツキより約1ヵ月早いです。

誤って同じ時期に剪定しないよう注意しましょう。

自分で剪定する前に確認すべき2つのポイント

サツキの剪定に適した時期はとても短いですが、自分で剪定ができないわけではありません。

剪定に必要な道具を用意し、切るべき枝を確認しておけば、適切な方法で剪定ができます。

準備不足や知識不足で剪定に失敗しないよう以下の2点をチェックしておきましょう。

剪定に使用する道具を準備しよう

サツキの剪定は、切る枝の太さや理想の樹形に合わせていくつかの道具を使い分けるのがおすすめです。

5種類の道具とそれぞれの特徴をご紹介します。

| 剪定バサミ | |

|

|

| 刈り込みバサミ | |

|

|

| 剪定ノコギリ | |

|

|

| 木バサミ | |

|

|

| 剪定用バリカン | |

|

|

また、作業中にケガをしないよう着用する軍手や、切り落とした枝を入れるゴミ袋、剪定後に周囲を掃除する掃除道具なども用意しておくとスムーズに剪定作業がおこなえます。

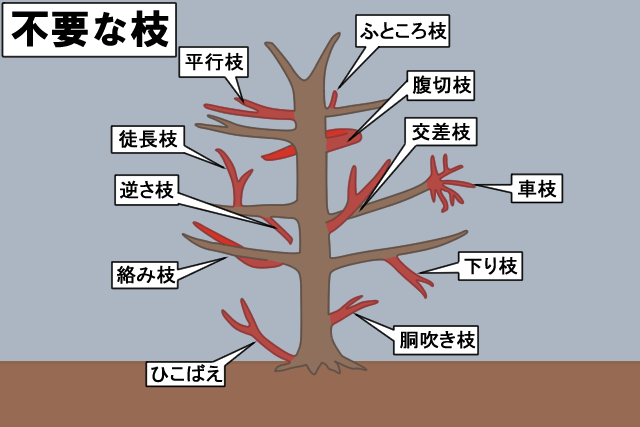

剪定すべき不要な枝

サツキを剪定する際は、元気な枝を切ってしまわないよう注意しなければなりません。

不要な枝の種類と生え方を確認しておきましょう。

- ふところ枝:幹の近くに伸びる短い枝

- 平行枝:残しておきたい枝と平行して伸びる枝

- 腹切枝:幹に絡むように伸びる枝

- 徒長枝:空に向かって真っすぐ伸びる枝

- 逆さ枝:幹に向かって伸びる枝

- 交差枝:周囲の枝と別の方向に生長して交差してしまっている枝

- 車枝:1ヵ所からあらゆる方向に枝分かれして伸びている枝

- 絡み枝:残したい枝に絡むように伸びる枝

- 下り枝:地面に向かって伸びる枝

- 胴吹き枝:幹の下部から生える枝

- ひこばえ:根元から生える枝

サツキの剪定方法

サツキ剪定の基本は2ステップです。

以下の手順にしたがって作業しましょう。

なお、サツキの剪定方法は盆栽の場合も鉢植えの場合も基本的に同じです。

盆栽や鉢植えのサツキはサイズが小さいぶん細かい作業が必要になりますが、流れは地植えのサツキと同じだと覚えておきましょう。

ステップ1:不要な枝を切る

剪定バサミと木バサミを使い分けて不要な枝をカットします。

ご紹介した不要な枝だけでなく、明らかに元気のない枝や枯れた枝、細い枝も切りましょう。

不要な枝や細い枝は木の生長の妨げとなり、元気な花や葉が育ちにくくなります。

美しい樹形をつくる元気な枝に効率よく栄養がいき渡るよう思い切って剪定しましょう。

ステップ2:刈り込んで形をつくる

刈り込みバサミや剪定バサミ、剪定用バリカンを使い分けて樹形を整える作業です。

表面がなめらかになるよう全体の枝を減らしましょう。

一般的な樹形はなめらかな弧を描く半円形、生け垣の場合は面のそろった状態です。

ときどき少し離れた場所からサツキの樹形を確認して全体の形が乱れないよう調整してください。

樹形を整えつつ剪定するポイント

サツキは剪定を終えてから次の開花時期までは期間があきます。

剪定の段階で理想の形そのままに仕上げてしまうと、開花時期には枝が生長して理想よりも大きなサイズになってしまいます。

剪定は理想の大きさよりも一回り小さめに切っておきましょう。

また、サツキ強剪定で小さくしたい場合は、思い切って花芽ごと切ってもかまいません。

翌年の花は咲かなくなりますが、すぐに新芽が出て新しい枝が生長します。

サツキは樹高が低いため、ポイントを押さえれば自分で剪定可能です。

しかし、剪定に適した時期はとても短いうえ、さまざまな道具を使い分ける必要があります。

「剪定時期は忙しい」「手順がわかっても自分で剪定する自信がない」という方は、お庭110番にご相談ください。

不安を残したまま自分でおこなう剪定は失敗のリスクもあるため、剪定のノウハウや道具を持っているプロをご紹介します。

毎年美しいサツキの花を咲かせる育て方のコツ

せっかく剪定で花芽をたくさん残せても、育て方に間違いがあると花が咲かなくなってしまうかもしれません。

剪定以外にも必須となるサツキのお手入れ方法をご紹介します。

病害虫にも負けない丈夫で美しいサツキを育てましょう。

サツキの栽培に適した環境

最初に確認すべき点はサツキを育てている場所です。

サツキは日本の風土に合い川沿いでも育つ丈夫な樹木ですが、栽培に適した環境の条件はあります。

以下の3つの条件を満たす場所に植えてあげましょう。

- 水はけのいい土壌

- 日当たりのいい場所

- 冷たい風が当たりにくい場所

今植えられている場所が3つの条件を満たさない場合は、植え替えてみてもいいかもしれません。

なお、サツキは植え替えにも強いですが、春か秋に植えるのがベストなタイミングです。

根をほぐしながら浅めに植えて、軽く土を盛りましょう。

鉢植えの場合は、上記の3点を満たす場所を探して移動させましょう。

また、プランターが小さいと根の生長を妨げます。

生長に合わせてプランターを大きいものに変えて、2~3年ごとに植え替えをおこないましょう。

水と肥料を与えるタイミング

サツキの生長を助ける水と肥料ですが、与える時期や量を間違えるとかえって樹木を弱らせてしまうおそれがあります。

生長具合や開花時期などに合わせて水や肥料を与えましょう。

水

サツキは春~夏にかけてよく生長します。

サツキは乾燥に弱いのですが、根が地表近くに張るため強い日差しでは乾燥しやすいです。

水分不足でサツキが枯れないよう、土が乾く前に水をたっぷり与えましょう。

なお、水やりのタイミングは暑すぎず寒すぎない時間帯が適しています。

夏は涼しい朝と夕方、冬は暖かい日中におこないましょう。

肥料

サツキには肥料を与えるタイミングが年に3回ありますが、すべての時期に必ず肥料が必要なわけではありません。

寒肥は必ず与え、花後と秋の肥料は樹木が弱っていたり、生長が遅くなったり、葉の色が悪くなっていたりした場合に与えましょう。

具体的な時期や肥料の種類は以下を参考にしてください。

・2月に与える寒肥

翌年の花付きをよくするために与える肥料です。

株元に油かすや骨粉が配合された有機肥料か緩効性化成肥料を与えましょう。

・花後に与えるお礼肥

開花後から翌年の花芽が付く頃にかけて、開花で消耗した栄養を補うための肥料を1ヵ月に1回のペースで与えます。

種類は緩効性化成肥料か油かすや骨粉などが配合されている固形のものが効果的です。

・9~10月に与える秋肥

花後の肥料だけでは不足なときに、寒い冬を乗り越える栄養を与えます。

リン酸やカリウムが配合されている緩効性の肥料がおすすめです。

サツキを脅かす病気と害虫の被害と対処法

サツキを育てるうえで脅威となる病気や害虫は多いです。

普段のお手入れを適切におこなうのはもちろん、万が一病害虫の被害に遭ってしまった場合の対処法も覚えておきましょう。

| 病名 | 症状 | 対処法 |

| 褐斑(かっぱん)病 |

|

|

| うどん粉病 |

|

|

| 炭疽(たんそ)病 |

|

| 病名 | 症状 | 対処法 |

| ツツジグンバイムシ |

|

|

| ハダニ |

|

|

| ベニモンアオリンガ |

|

|

| ハマキムシ |

|

サツキが病気や害虫の被害に遭わないためには、適切に剪定をおこなうのが大切です。

風通しをよくして病原菌が繁殖しにくい状態を保ち、枝葉を減らすことで害虫が隠れる場所をなくしましょう。

それでも不安が残る場合は、予防用の殺虫剤などを吹きかけておくのもおすすめです。

なお、殺虫剤の種類がわからない場合や伐採するほどではないが被害が広まってしまった場合はプロの力を借りましょう。

お庭110番では、樹木の消毒などに関するご相談も受け付けています。

徹底した病害虫対策は業者にまかせて、元気なサツキを育てましょう。

サツキのお手入れが大変と感じたらプロにおまかせ

サツキは比較的丈夫で育てやすく、初心者でも気軽に楽しめる庭木といわれています。

しかし、お手入れを怠れば花付きが悪くなったり病害虫に侵食されたりするおそれはあります。

「忙しくてお手入れ不足になっている」「お手入れが大変そうだから人にまかせたい」という方は、遠慮なくプロを頼りましょう。

サツキの剪定費用を決める基準

サツキの剪定を業者に依頼する場合、自分で剪定する場合と大きく異なる点は費用です。

そして、剪定費用を決める際、基本料金を決める基準は2種類あります。

・職人一人当たりで計算

職人の人数や剪定にかかる時間で費用が決まります。

サツキで生け垣をつくっているなど、複数本をまとめて剪定する際におすすめの料金設定です。

・サツキ1本あたりで計算

サツキの樹高や葉張り、剪定する本数などで費用が決まります。

少ない本数を剪定する際におすすめの料金設定です。

また、樹高や樹形にこだわりがあって高度な技術が必要な場合や草刈りなどの別の作業を一緒に依頼する場合は基本料金に追加で費用がかかる可能性が高いです。

基本料金の決め方も追加料金がかかる内容も業者によって異なります。

詳しくは業者に見積りを依頼して確認しましょう。

信頼できる業者の見つけ方

剪定費用の決め方がわかっても、いざ依頼しようと思ったときにたくさんの業者に相談するのは大変です。

4つのポイントに注目して、信頼できる剪定業者の絞り込みをしましょう。

・実績がある

サツキを剪定した事例がホームページに載っているなど、剪定後のイメージをしやすい業者は安心して依頼できます。

サツキ剪定の事例がなくても問題はありませんが、初めて業者を利用する方には、少しでも不安が減るようサツキ剪定の実績がある業者をおすすめします。

・アフターフォローがある

サツキの特徴を考慮したプロの剪定が自分のイメージと違った場合、アフターフォローがある業者は再施工してくれます。

イメージをうまく伝える自信がない方はアフターフォローの有無をよく確認して依頼先を決めましょう。

・見積りが明瞭

提示された見積書に内容のわからない項目がないか、不明点があった際に納得のいく説明があるかも重要です。

また、当日になって作業が増えて追加料金がかかることがないよう、事前に追加料金の有無もチェックしておきましょう。

・親身に相談を聞いてくれる

電話相談や現地調査の際に、理想のイメージを伝えたり不安点を確認したりします。

その際、お客様に寄り添わずに曖昧な返答をする業者は信頼できませんよね?

自分の大切な庭木のお手入れをまかせる業者です。

ホームページなどで確認できる実績や口コミだけでなく、自分が信頼できると思えるかもよく考えましょう。

サツキ剪定のお悩みはお庭110番にご相談ください

お庭110番は都心から地方まで全国の剪定業者と提携し、日々お客様が抱える庭木やお庭のお悩みを解決しています。

「普段忙しくてサツキの剪定時期内に作業を終わらせられるか心配……」

「業者に依頼したいけどどこに依頼したらいいかわからない」

「サツキの剪定っていくらぐらいかかるの?」

相談窓口は24時間365日対応ですので、どんなお悩みもお気軽にご相談ください。

お電話はもちろん、メールやLINEでのご相談も可能です。

現地調査とお見積りも無料でおこなっています。

お見積り後にキャンセルされる場合も料金は発生しないので、費用が気になる方もぜひいちどお問い合わせください。