春に見る満開の桜は日本ではとてもなじみ深い風景です。

学校や公園、並木道などで誰もが一度は見たことがあると思いますが、大きな桜をどのように管理しているかは知っていますか?

“桜切る馬鹿梅切らぬ馬鹿”ということわざから、桜は剪定してはいけないと思っている方がいるかもしれませんが、それは間違いです。

桜切る馬鹿とは、桜が剪定に弱く枝を切ることで枯れてしまうおそれがあるため、むやみに切ってはいけないという意味です。

ただし、いくら繊細でもまったく剪定をせずに枝を伸び放題にしておけば、桜の木はどんどん大きくなってしまいます。

大きな桜の木は管理がより難しくなるだけでなく、病害虫被害に遭うリスクも高まるためいいことがありません。

本記事で適切な剪定時期と剪定方法を知り、健康で美しい桜の木を育てましょう。

なお、背の高い樹木の剪定は難易度が高いです。

繊細な桜の木はより丁寧な作業が求められるため、なるべく業者に依頼してください。

お庭110番が高木の剪定にも対応するおすすめの業者をご紹介します。

- 桜を枯れさせない剪定方法

- 枝を切ったあとの処理

- 桜を弱らせる病害虫の被害と対策

目次

桜の剪定時期は落葉期

花を楽しむ庭木は花後すぐに剪定をおこなうのが一般的ですが、桜の場合は異なります。

桜の剪定時期は、剪定をおこなう人と桜の木両方にメリットがある落葉期の11月頃が適切です。

- 枝の様子が見やすい

- 切り口が傷んだり腐敗したりしにくい

桜の木はむやみに枝を切れないため、剪定すべき枝の見極めがとても重要です。

葉がついた状態では枝1本1本の様子が見にくいため、枝の様子がよく見える落葉期が剪定に適しています。

また、桜は春によく生長し、落葉期になると来年の春に備えて休眠期間に入るのですが、樹勢が強い時期は栄養だけでなく病原菌まで入り込みやすくなってしまいます。

そのため、菌が侵入するリスクが少しでも下がるよう落葉期に剪定するのがおすすめです。

ただし、休眠期間だからといって12月以降の剪定は危険です。

冬は気温だけでなく湿度も下がります。

乾燥する空気中には菌がたくさん飛散するため、樹勢が弱くても切り口から菌が入るリスクが高くなってしまいます。

なお、桜にはさまざまな品種がありますが、基本的に剪定に適した時期は同じです。

一般的なソメイヨシノはもちろん、八重桜やしだれ桜も落葉期を迎えたタイミングで剪定をおこないましょう。

基本の方法は枝を間引く透かし剪定

桜は剪定に弱いため、適切な時期におこなっても枝の見極めが不十分だと木に負担がかかって弱ったり枯れたりするおそれがあります。

桜になるべく大きな負担をかけないよう、消毒した剪定道具を使って透かし剪定で不要な枝を減らしましょう。

具体的にどのような枝が不要となるのか詳しくご紹介しますので、参考にしてください。

優先的に剪定する不要な枝

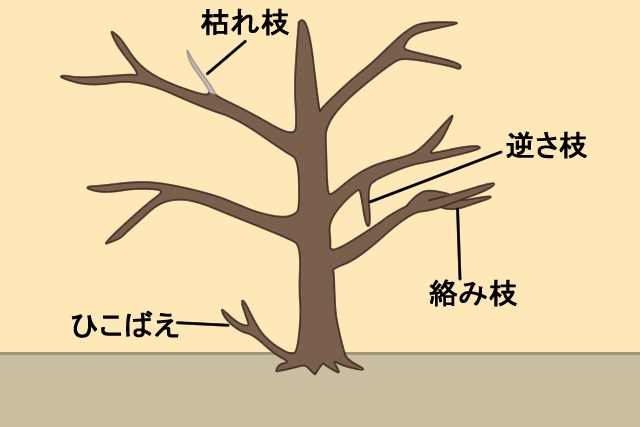

優先的に取り除いていただきたい不要な枝はおもに4種類です。

名称だけでなく枝の状態もよく覚えておきましょう。

- ひこばえ

- 絡み枝

- 逆さ枝

- 枯れ枝

木の根元から生えている

他の枝に絡むように伸びている

他の枝と逆の方向に伸びている

すでに弱って枯れてしまっている

桜の木の健康や美しい樹形の邪魔をする枝は上記の4種類に限らず不要です。

樹形を乱す枝や混み合っている部分の枝は、切り口が直角になるよう意識して付け根から剪定しましょう。

ただし、同じ場所を集中して剪定すると全体のバランスが悪くなります。

枝の込み具合などに偏りがないよう注意して剪定しましょう。

しだれ桜の不要な枝

しだれ桜の枝は自然と地面に向かって伸びていきます。

枯れ枝やひこばえ、絡み枝は一般的な樹形の桜と同じように剪定しますが、逆さ枝のような樹形を乱す枝を見極めるのが少し難しいかもしれません。

しだれ桜は枝が外側に広がるように剪定するのがポイントです。

幹の下のほうから伸びる枝や枝先が幹に向かうほど内側に伸びている枝が樹形を乱します。

内側に枝が混み合わないよう剪定し、大きく広がりのある樹形に仕上げましょう。

桜の盆栽の剪定方法

盆栽の場合は、落葉期の剪定だけでなく春におこなう芽摘みも重要です。

花後6月までに幹から2~3節を残すようにして芽摘みをおこない、11月頃に枯れ枝や伸びすぎた枝などを剪定しましょう。

ただし、剪定して枯れてしまうリスクが怖い方は、花がら摘みだけおこなうところから始めるのをおすすめします。

花後に枯れたまま枝先に残っている花を取り除きましょう。

生長段階に合わせた剪定を

桜の木は植えつけてから5年目までの若木の間に樹形が決まります。

樹齢に合わせた方法で剪定をおこない、理想の樹形になるよう調整しましょう。

・1~5年目

ひこばえや絡み枝など、幹と他の枝の生長を妨げる枝を中心に剪定します。

地面から2センチメートル以内の低い位置に生える枝は特に幹の栄養を奪って生長の邪魔をするおそれがあるため不要です。

・6年目以降

6年目以降は大人になった状態です。

低い位置に伸びた枝だけでなく、前述した不要な枝も剪定して全体が混み合わずすっきりするよう樹形を整えましょう。

若木の間は生長の妨げとなる枝を切るとご紹介しましたが、年々大きくなる桜の木のサイズは変わります。

「さじ加減がわからない」と不安を抱えたままの剪定は失敗のリスクもあり危険です。

邪魔になる枝の判別が難しい場合は、プロに剪定を依頼しましょう。

業者探しが面倒であれば、お庭110番におまかせください。

庭木1本でも背の高い桜の木でも対応できる業者をご紹介します。

桜を枯れさせない太い枝の剪定方法

桜の基本の剪定方法は透かし剪定です。

しかし、生長とともに太い枝が増えすぎて間引かなくてはならないときもあります。

太めの枝を剪定するときも、消毒済みの剪定道具を使って少しでも桜への負担が少なくなるよう配慮しておこないましょう。

桜を小さくするために太めの枝を切る方法を強剪定もしくは切り戻し剪定といいます。

不要な細い枝を切っても日光の当たらない部分がある場合におこなうのがおすすめです。

枝の隅々まで日光が当たるよう陰をつくっている太めの枝を切りましょう。

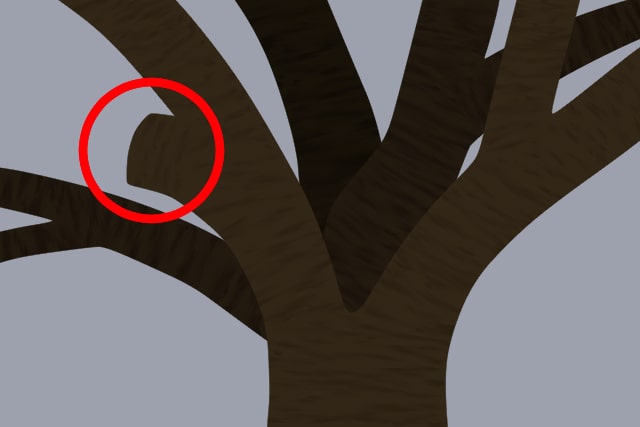

短く切りすぎると幹にダメージを与えて枯れる原因になるおそれがあります。

太めの枝は分岐部分のギリギリではなく少し長さを残して剪定しましょう。

目安はイラストの幹くらいですが、心配な方はもう少し長め残しても大丈夫です。

また、強剪定といっても太い枝を大量に剪定していいわけではありません。

一度に切る太い枝は1~2本までにしておきましょう。

剪定後は切り口を保護しよう

枝の太さに関係なく、桜の剪定後に必要な作業が切り口の保護です。

枝を切ること自体がダメージになるのはもちろんですが、切り口を放置するのは傷口からの出血や細菌の侵入を放っておくのと同じです。

桜の樹液を無駄に流したり病原菌が侵入して枯れたりするのを防ぐために、切り口の処置をしましょう。

切り口の処理に使用するのは癒合剤と呼ばれる薬剤です。

クリーム状のものを切り口にまんべんなく塗布してください。

癒合剤は通販サイトなどで購入できるので、自分で剪定を考えている場合はチェックしておきましょう。

剪定から切り口の処理まで、桜はさまざまなことに気を遣いながらお手入れしなくてはなりません。

手間をかけずに美しい状態の桜を観賞したい方は業者にお手入れを任せましょう。

お庭110番は年中無休でご相談を受け付けています。

日中お忙しい方でも手の空いた時間にお問い合わせが可能なので、お気軽にご利用ください。

桜の花が咲かなくなる病害虫にも注意!

桜の剪定に成功しても、病気や害虫に侵食されていると花が咲かなくなったり枝葉が枯れてしまったりすることがあります。

桜が被害に遭いやすい病気はてんぐ巣病、害虫はモンクロシャチホコです。

それぞれの被害に遭った場合の症状や対処法などをご紹介します。

被害に遭う前にできる対策もあるので、ぜひ実践してみてください。

| てんぐ巣病 | |

| 発生時期 | 4月~6月が多いが、7~12月まで発生のリスクはある |

| 症状 | 細い枝がほうき状になって大量に発生し、花が咲かなくなる 放置すると被害が桜全体に広がって枯れてしまう |

| 対処法 | 感染した枝を根元から切り落とし、切り口を保護する 切り落とした枝は感染防止予防のためにすぐ処分する |

| 事前対策 | 周辺にてんぐ巣病にかかったような花付きの悪い桜がある場合は植栽しない |

| モンクロシャチホコ | |

| 発生時期 | 8~9月に多いが、危険なのは5~9月の5ヵ月 |

| 症状 | 葉が食害される(見栄えが悪くなったり、生長を妨げたりする) 放置すると花付きにも影響が出て、枯れてしまうケースもある |

| 対処法 | 被害に遭っている葉をすべて取り除く 小さな幼虫が枝に集まっている場合は、枝も切って虫を潰す |

| 事前対策 | 基本的に予防するのは難しいので、被害の早期発見が大切 被害発生の時期が近付いてきたら注意して害虫の有無を観察し、6~9月に植物に優しい殺虫剤を散布する |

害虫はエサを求めて勝手にやってきますが、病気は剪定後の処理を怠ったことが原因で発生する場合があります。

剪定は病害虫対策のためにも重要な作業です。

切り口の処理まで丁寧におこないましょう。

病害虫被害が深刻な場合は【お庭110番】にご相談ください

病害虫対策は市販の薬剤などを使って自分でおこなうことも可能です。

しかし、発見した被害範囲が広い場合や桜の木が大きくて自分で対処するのが難しい場合は、プロに相談してみましょう。

お庭110番では、剪定だけでなく病害虫対策や被害にあった樹木の消毒などにも対応できる業者をご紹介します。

桜の剪定料金が気になる方はひとまず見積りのご相談だけでも大丈夫です。

毎年立派な桜の花を咲かせることができるよう、不安なお手入れはプロへの依頼も視野に入れて考えてみてください。