最新情報・レポート

マテバシイの剪定をするうえで重要なのは、正しいタイミングと方法を知っておくことです。生育の旺盛なマテバシイは適切なタイミングで剪定をしないとすぐに枝が伸びてしまいます。また、体力のない時期に剪定をすると弱ってしまうおそれもあります。 そうなってしまわないように、このコラムでご紹介するマテバシイの剪定に必要な道具や方法を参考にしていただき、剪定をおこないましょう。 また、自分で剪...

杏のきれいな花やおいしい実を楽しみたくて栽培しているという人も多いことでしょう。しかし、杏は楽しみ方の目的を決めたうえで正しく剪定をおこなわないといけません。 なぜなら、目的によって杏の剪定方法が大きく異なるからです。これを知らないと、思うように実や花が成らず、杏を楽しめなくなってしまう可能性があります。 今回は「花を楽しみたいとき」と「実を楽しみたいとき」で違う杏の剪定方法を解説...

シャリンバイは比較的丈夫で生育旺盛な植物ですが、剪定をするときには切りすぎないように注意する必要があります。なぜなら、切りすぎるとシャリンバイの樹木が弱ってしまい、花が咲かなくなるおそれがあるからです。 ここでは、シャリンバイを剪定するときに気をつけたいことやコツをご紹介。また、剪定後におこなえる「挿し木」での株の増やし方についても解説していきます。 目次 シ...

ブラシの木の剪定は数年に一度、樹形が乱れてきたら春先におこないます。この際、『不要枝』を切り落とすよう意識するとよいでしょう。 なぜならこのような枝は樹形を乱す原因になるうえ、生育に悪影響をおよぼすこともあるからです。そのため、適度に剪定して樹形を整えてあげましょう。 このコラムでは、そんなブラシの木の剪定について解説しています。そのほか、ブラシの木の増やし方や育て方についても...

ヤツデの剪定をするときに重要なのは「剪定時期に注意すること」です。ヤツデの剪定に適した時期は6月前後となっているので、なるべくこの時期に剪定をおこないましょう。 ヤツデは8月ごろになると、翌年開花する花芽を付け始めます。しかし、8月以降にヤツデを剪定するとせっかく付いた花芽を切り落としてしまうおそれがあるのです。そのため、ヤツデを剪定するのであれば、遅くても7月までには終わらせるよう...

ヤマモミジの剪定は、ほとんどの葉が落ちる11月下旬~2月ごろにおこなうことをおすすめします。なぜなら、夏場に剪定をおこなうと、枝が切った以上に伸びようとしたり、徒長枝(とちょうし)が切ったところから生え、栄養分を取ってしまったりするからです。 このほかにも、紅葉を最後まで楽しんでから剪定するという理由もあります。当コラムでは、ヤマモミジの剪定方法についてご紹介していきます。剪定で樹形を整...

プルメリアの剪定はタイミングに注意しておこないましょう。剪定するタイミングが悪いと、花を楽しめなくなってしまいます。 この記事では、プルメリアの剪定方法や育て方についてご紹介していきます。ぜひ参考にして、プルメリアのかわいらしい花を楽しんでください。 ご自分での剪定が難しいと感じる方は、業者に任せるのがおすすめです。 お庭110番では樹木の剪定やお手入れのご相談を承っておりますの...

イヌツゲは気候を問わずに育てることができる比較的丈夫な樹木であるため、庭木や生垣として用いられています。しかし成長が早いため、剪定はきちんとおこなうことが大切です。イヌツゲの剪定は、梅雨前と秋ごろの年に2回おこないましょう。 春ごろは成長期に枝が伸びすぎるのを迎えることと、害虫対策のためにおこないます。また、秋ごろにおこなうのは翌年に向けて樹形を整えていくためです。 この記事では、...

ベンジャミンは切ると白いネバついた樹液を出すため、新聞などを敷き、手袋やエプロンを装着して剪定をおこなうことをおすすめします。ベンジャミンから出た樹液に触れると、かぶれるおそれがあるからです。 とくに肌が弱い方は、樹液に触れないよう露出が少ない服装で剪定するようにしてください。床や衣類に樹液が付着すると取れにくくシミになるため、剪定前の下準備は怠らないようにしましょう。 当コラ...

ピラカンサは強めに刈り込んでもよく芽吹くため、剪定作業自体は簡単です。しっかり花を咲かせたいのであれば、”剪定する時期”にも気をつけましょう。ピラカンサの剪定は花後におこなうことで、短い枝が増えて来年の花付きがよくなります。 当記事では、ピラカンサの剪定方法やピラカンサを育てるのに適した環境について解説していきます。 目次 ピラカンサの剪定時期と剪定方法について 剪...

榊の剪定は大きく切り詰めたり、刈り込んだりしても問題ありません。榊は萌芽力が強いため、強めの剪定をおこなっても切ったところから新しい枝が盛んに生長するからです。伸びてきた枝を切って整えるぐらいの弱い剪定であれば、時期を問わずいつでもおこなうことができます。 このコラムでは、榊の剪定方法や時期についてご紹介します。そのほかにも、榊の育て方や挿し木で増やす方法についても解説していますので...

透かし剪定では、密集していたり、伸び過ぎてしまったりした枝を切って数を減らしていきましょう。枝の密度を減らすことで、庭木の日当たりや風通しがよくなるからです。また、透かし剪定をおこなう際は樹木の種類によって時期を考えておこなうことも大切です。 このコラムでは、透かし剪定のコツについてご紹介します。剪定の時期についてもご紹介していますので、生育中の庭木にあわせておこなってみてください。ただ...

ネズミモチの剪定は庭木と生垣とで剪定方法が異なります。そのため、自身が栽培しているネズミモチに合った方法で剪定していくことが大切。 それぞれの適した状況に応じた方法でおこなわないと、剪定をしてもあまり意味がないものとなってしまうからです。 そこで今回は、ネズミモチの剪定方法や時期について解説。また、ネズミモチの手入れ方法についても解説しているので、この記事を参考にして、ネズミモ...

ハナカイドウの花を楽しむためには、忌み枝(いみえだ)とよばれる不必要な枝を剪定することが大切。忌み枝は、見た目が悪くなるだけでなく、風通しや日当たりの邪魔になってしまうのです。 この記事では、ハナカイドウを剪定するための方法や時期について解説していきます。また、基本的な栽培方法についても解説しているため、きれいなハナカイドウの花を咲かせたい方はぜひ参考にしてみてください。 目次...

しつこい雑草を根絶させるには、生えている草を取り去ったうえで再び生えてこないように予防対策をすることが大切です。 草取りを効率的におこなうコツと、雑草を根絶やしにする予防方法をご紹介します。 手間をかけずに楽に草取りや草抜きをしたい方は、お庭110番にご相談ください。 除草後の予防対策まで、すべてお任せいただけます。 目次 雑草とはこれでおさらば!雑草をなくす...

ボトルツリーは生育旺盛な植物であるため、部屋で育てていると天井まで届きそうになるほど幹が伸びてしまうこともあります。そんなときは、ボトルツリーの剪定をおこない樹形を整えることが必要です。 ボトルツリーが育ちすぎると、観葉植物としての見た目を大きく損ねてしまうだけでなく、栄養も十分に行きわたりにくくなり生育にも悪影響がでてしまうからです。 ここでは、ボトルツリーの剪定に必要な事柄につ...

「自力でカーネーションの切り戻し剪定をやってみたい」 「プレゼントにもらったカーネーションをできるだけ長く枯らしたくない」 このように、カーネーションの剪定にお悩みではありませんか? カーネーションは切り戻し剪定をおこない、余分な葉っぱや枝を取り除くことで元気になります。 さらに花がら摘み(しおれた花の除去)をすると、栄養の無駄が減って花付きがよくなります。 この記事を読...

コブシの剪定は、花が咲いて散ったあとの4月~5月ごろにおこなうとよいでしょう。 コブシは7月ごろに次の年の花芽をつけます。そのため、まだ花芽がつく前の4月~5月に剪定することで、間違って花芽を切ってしまうリスクを減らすことができるのです。 もし花芽を切ってしまうと次の年に花が咲かなくなってしまうので、時期や手順に注意して正しく剪定しましょう。当記事では、コブシの剪定時期や手順、...

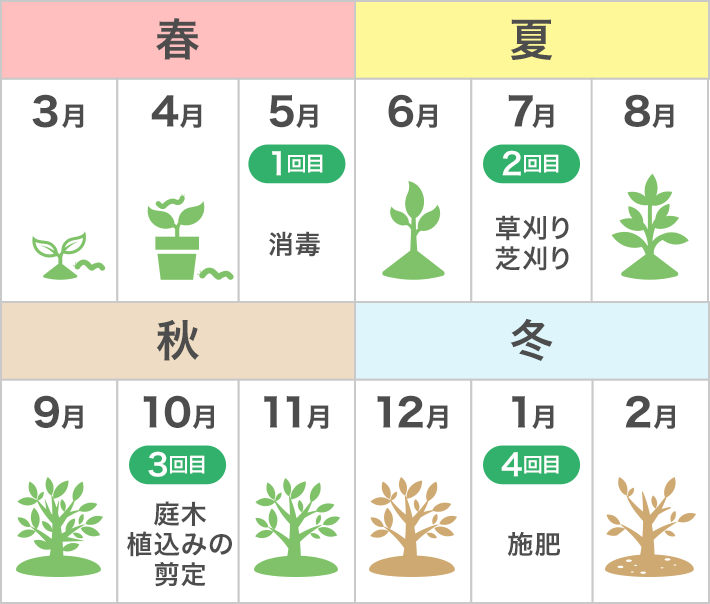

クロマツ剪定は、【1年間のスケジュール】を頭に入れておく必要があります。クロマツは1年を通してお世話が必要な樹木だからです。ほかの庭木と比べてこまめにお世話をしないと、樹形が崩れるだけでなく生育も悪くなってしまいます。 また、風通しが悪くなると病害虫が発生することもあるため、決まった時期に適切な剪定を欠かさずおこなうことが重要です。 このコラムでは、クロマツ剪定を1年間のスケジ...

サボテンが予想外に伸びてしまい、「何とかして短くできないかな……」という方もいらっしゃるでしょう。サボテンを剪定する手順そのものは単純ではありますが、剪定する際は慎重に作業しなければなりません。 なぜなら、サボテンをはじめとした多肉植物の葉肉はデリケートであるため、誤った剪定をしてしまうことで枯れる場合もあるからです。 この記事では、正しいサボテンの剪定方法をご紹介。また、サボ...