「コニファーを放置しているうちに大きくなって自分の手には負えない」

「一部が茶色く変色して見栄えが悪くなった」

このように、コニファーの剪定にお悩みではありませんか?

コニファー(庭木の針葉樹)はこまめな剪定が欠かせません。

放っておくと縦にも横にも大きく育つので、剪定の負担を小さくなるように剪定します。

このコラムでは以下の内容を解説していきます。

- コニファーの剪定時期

- コニファーの剪定方法

- コニファーが枯れる原因と対策

- コニファーの剪定料金の例

参考にしていただければ、コニファーが大きくなりすぎるのを防ぎ、あなたのお庭の美観を維持するのに役立ちます。

「木が大きすぎて剪定が難しい……」「後片付けまで自分でやるのは大変」という方には、剪定業者に依頼するのがおすすめです。

コニファーは種類によっては10メートル以上の高木になり、高いほど剪定の難易度は上がります。

経験のない方には難しい作業なので、まずはお庭110番の無料見積りをぜひお試しください。

目次

コニファー剪定の必要性【高さと横の調整】

縦に伸びるだけではなく、横にも広がるため、大きくなりすぎてしまうコニファー。もちろん剪定は必要です。剪定をしないと、重みで倒れてしまったり、モサモサして見た目も悪く、風通しも悪いため病害虫の被害にあったりします。

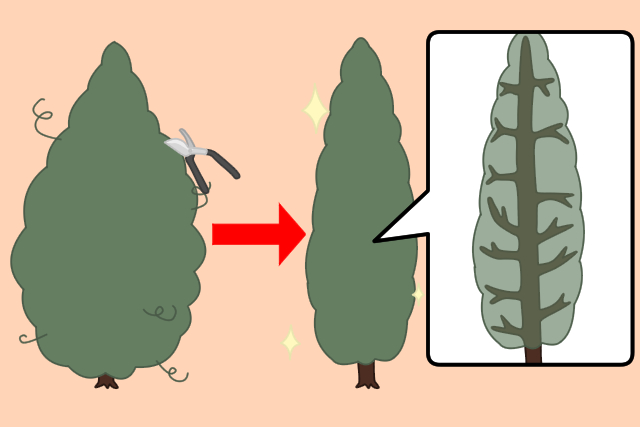

コニファー剪定は、高さと横の形状を整えてあげることで、円錐(えんすい)のキレイな形を保てます。しかし、剪定で枝を切りすぎて、コニファーにダメージを与えすぎると茶色く枯れてしまうこともあります。コニファーの剪定はやりすぎず、外観を整える程度に少しずつおこなうことがきれいな見た目を維持するコツです。

| ゴールドクレスト |

|

| コニファーの中でもポピュラーな品種。生長が早く、庭に植えると5メートル以上になる。高くなりすぎるのを防ぐためには剪定が必要。 |

| レイランディ |

|

| お手入れがあまり必要なく管理がラクな品種。枝葉が横にどんどん伸びるので、適度に剪定は必要。 |

| ブルーアイス |

|

| ブルーの葉が特徴でクリスマスのシンボルとして利用される。丈夫で育ちやすく成長もやや早め。10メートルの高さになることもある。もちろん剪定で小さくできる。 |

| ニオイヒバ |

|

| 甘い香りが特徴。10メートル以上に成長する高木。生け垣として人気が高い。成長が早いので刈り込みをして樹形を整える必要がある。 |

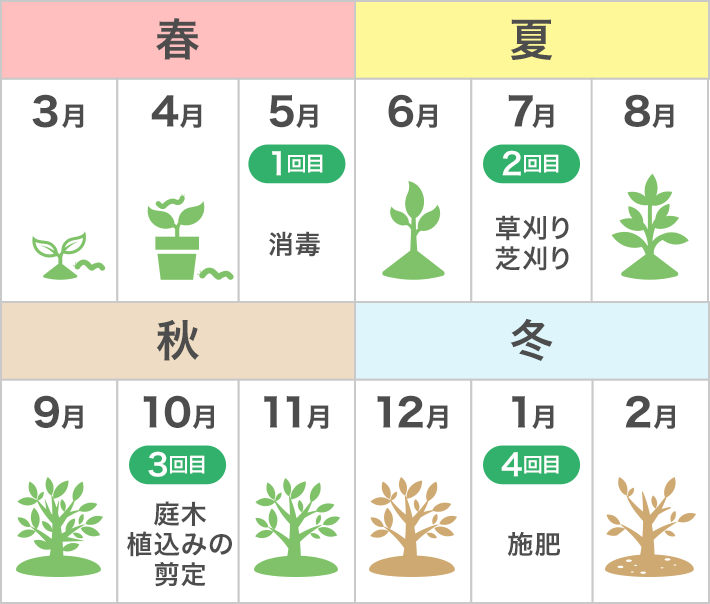

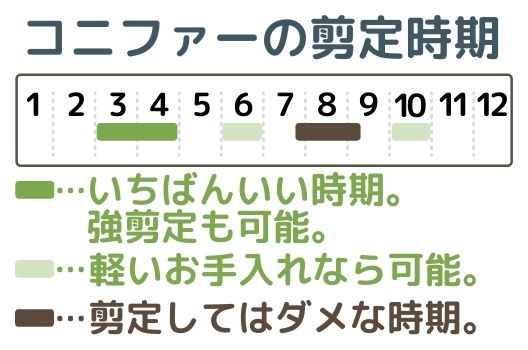

コニファーの剪定時期【年2回】

コニファーにぴったりの剪定時期は、1年のなかで大きく2つあります。

【3月~4月】の強剪定

この時期は一年の中でも、コニファーを短く仕立てるための絶好のチャンスになります。

冬が終わったこの時期は、強剪定をおこなってもコニファーの成長に影響を与えにくいといわれているからです。また、乾燥している時期でもあるので、切り口から菌が入り込む危険性が少ないのもメリットです。

強剪定

2年以上経っている枝を見つけたら、込み合っている枝を選別します。根本から枝を切り落として、全体の込み具合をスッキリとさせたら、葉を摘みとります。葉を摘み取る作業は、樹形を整えるためにおこないます。

【6月~10月】のお手入れ

軽く整える程度の剪定なら、夏を避けて6~10月ごろにおこなうこともできます。葉を摘み取る程度の仕方で、樹形を整えていきましょう。摘み取りに力がいる場合は、剪定に適さない時期だと判断し、時期をずらしてみましょう。適期であれば、少しの力で摘み取ることができます。

軽いお手入れ

強剪定をおこなう時期ではないので、それ以外の簡単なお手入れをしていきます。お手入れは、葉の整理をする程度にとどめます。また、内部に枯れた葉が詰まっている場合は、取り除いておきましょう。害虫や病気の予防になるので、この時期以外にも気になればおこないます。

【剪定にむかない時期】

真夏の時期(7月末~9月上旬)は、コニファーが弱っているので、剪定をおこなわないほうがよいでしょう。

夏は太陽の光をたくさん浴びて、ぐんぐん成長します。成長のために栄養を使いすぎて樹木の中には栄養は残っていません。夏のコニファーは栄養不足で元気がないのです。

また、せっかく剪定で樹形を整えても、夏はすぐに伸びて形が崩れます。

コニファー・ゴールドクレストの剪定方法&コツ

ゴールドクレスト含め、コニファー全般としての木の高さの調節、横の広がりを抑え輪郭をスマートにさせる仕方を解説していきます。

POINT

◆形状はつねに“円錐”であることを意識する。

◆高さを決めてから剪定を始める

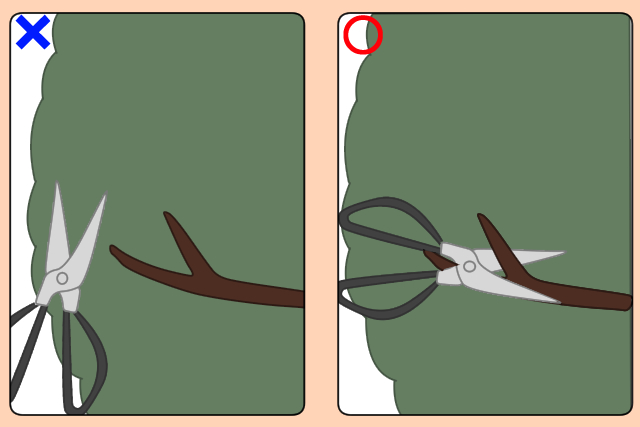

ハサミの持ち方と使用する剪定バサミ

横持ちをすると葉まで切ってしまいます。

枝に沿うように縦に刃先を持っていくと、繊維に逆らわないためスムーズに切れます。

使用するハサミ

コニファー剪定では、金属製のハサミを使うと葉の色が赤や茶色に変色するので“セラミック製”を使うよう言われています。

しかしセラミック製のハサミを探すと、剪定用はなかなか見つからず、すぐ簡単に手に入れるのは難しいかもしれません。

実際、剪定のプロの方は鉄製の剪定用バサミで切っています。

金属製のハサミが気になる方は、フッ素加工のされた剪定用バサミを選ぶと少しは安心かもしれません。

Q&A

Q.キッチン用のハサミでもよい?

A.家庭菜園程度であれば、キッチンバサミでもよいですが、コニファーの場合、枝がしっかりしているのでキッチンバサミでは力が弱いです。

また、剪定用バサミというのは切れ味が鋭く、枝の細胞をつぶさないよう作られています。枯れるなどのトラブルに遭わないためにも、剪定用のハサミを利用しましょう。

Q.コニファー剪定にノコギリは必要?

A.大きくなりすぎたコニファーは、芯も太く剪定用バサミでは切れないかもしれません。そういったときはノコギリで芯を切っていきます。

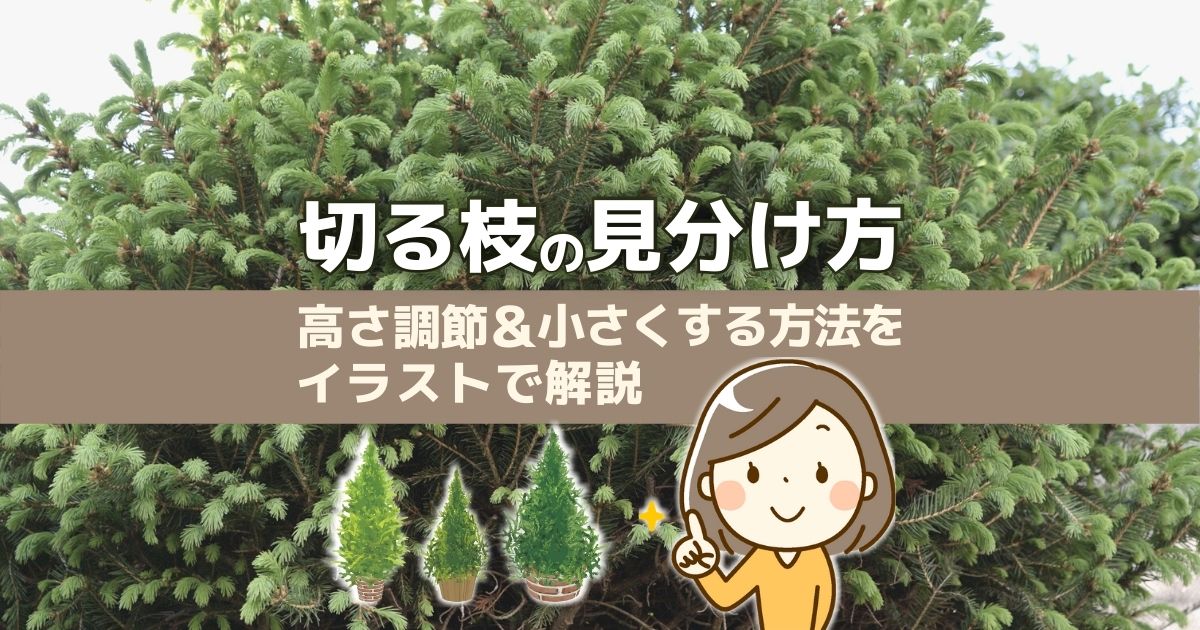

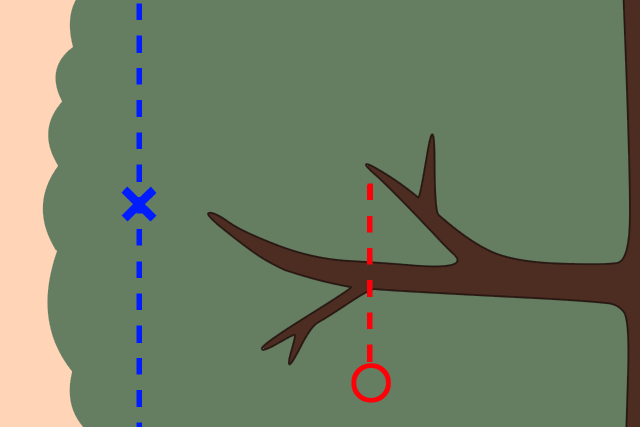

【イラスト付き】剪定方法

具体的にどういった枝をどんなふうに剪定していくのか、イラストを見ながら確認していきましょう。

葉を切らずに枝を切る

◆切るのは葉ではなく枝です。刈り込みのときはザクザクと形を整えるため葉ごと剪定していきますが、通常は葉が伸びないように枝元を切ります。

◆刈り込みをすると見た目はスマートになりキレイになった気がしますが、毎回刈り込みでは枝が増え続けてしまいます。そうなれば枝が密集するようになり、風通しが悪く病害虫の被害や日が当たらないことから枯れてしまいます。

枝先に葉を残すこと!

軸で切ると枯れて、スカスカになります。

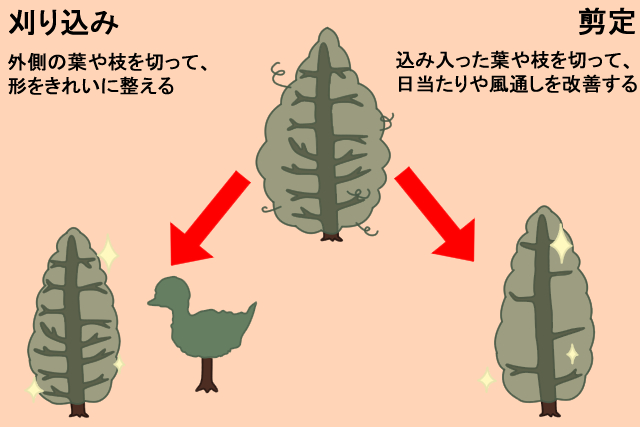

刈り込みと剪定の違い

刈り込み・・・外観の形を揃えること

剪定・・・不要な枝や葉を取り除き、形を整え木の健康を保つこと

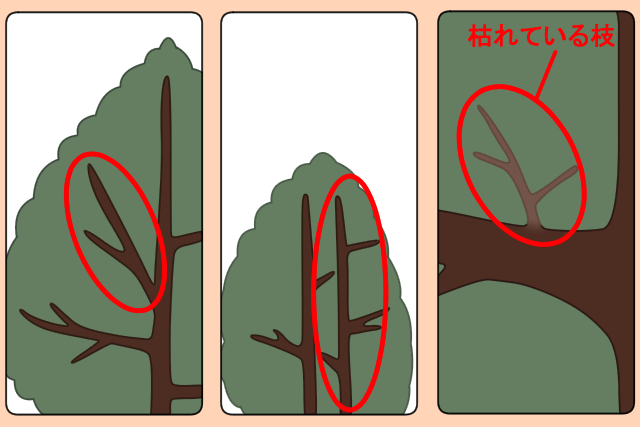

切る枝の見分け方

◆垂直に立っている枝を抜き、水平の枝を残します。

◆太い芯が上へ伸びているときは、芯にする枝を決めてほかの芯になりそうな枝は切ります

◆枯れている枝はすべて取り除きます

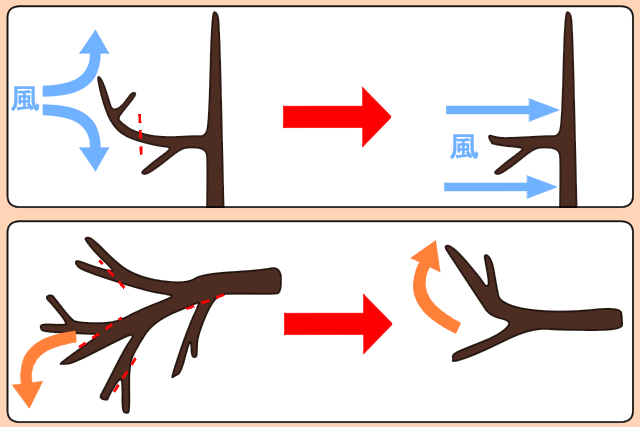

◆外側に硬く太い枝が出てきてるときは、枝の曲がり目を切ります。(外側は柔らかい葉を残しましょう)

イラストのように、風が中に入らず風通しが悪くなります。曲がった個所で切ることで、風通しがよくなります

◆重みで下がっている枝は余分な枝を切ることで軽くなり、上に上がります

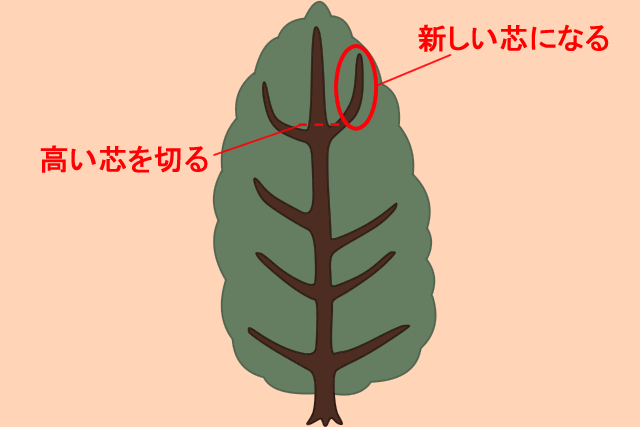

コニファーの背の高さを低くする剪定

◆次の芯を決め、いま芯となっている枝を切り落とします。新しい芯を中心に円錐になるよう形を整えます。

コニファー剪定のコツ

☑品種によって刈り込み加減が違う

コニファーといっても、品種はさまざまあります。品種によって剪定方法が変わってくることもあるので、注意します。例えば、刈り込みが必要なものとそうでないものがあります。定期的な刈り込みが必要な「コニファー・ヨーロッパゴールド」「コニファー・ゴールドクレスト」などの品種があるのに対し、「コニファー・ブルーヘブン」といった一部の品種は頻繁な刈り込みは必要ありません。

☑大きくなるまで放置しない

大きくなりすぎてから剪定をすると、樹形が変わってしまいます。円錐形になっているコニファーを低くするために先端を切ると、台形のような形になってしまうことは想像できるかと思います。コニファーの剪定をこまめにおこなうことで、大きさを維持するだけでなく、樹形や葉の緑を維持することにつながります。大きくなりすぎるまで放置しないようにすると、これらのメリットを得ることにもなります。

☑剪定をやりすぎない

1回の剪定で大きく刈り込みすぎることは、コニファーにとってよいことではありません。枯れてしまうこともあるからです。コニファーの魅力である鮮やかな緑が失われてしまっては、楽しみも半減してしまいます。繰り返しになりますが、コニファー剪定は「こまめに」が基本です。

☑内側の枯れ葉は取り除く

コニファーの内側には、枯れ葉が詰まってしまうことがあります。これは定期的に取り除くようにしましょう。放置すると、風通りの悪さから害虫や病気を発生させてしまうこともあります。コニファーをゆすってみて落ちない場合は、手で取り除きます。安全のために軍手をはめて作業をしましょう。

コニファーが茶色に枯れる原因と対策

コニファーの葉や葉先が茶色く枯れてしまうというのは、よくあるお悩みのひとつです。ここでは、枯れる原因と枯れてしまった場合の対処を確認していきましょう。

枯れる原因

- 育てている環境の問題

- 菌や害虫による枯れ

- 植え替えによる傷

コニファーが嫌う環境におくことで枯れてしまうことがあります。

例えば、乾燥している場所、温風や冷風が直接当たる場所、湿気のある場所などです。

環境が整っているにもかかわらず枯れるときは、病害虫や、植木鉢や庭の植え替えによって根が傷つけられたケースが考えられます。

枯れてしまった場合のお手入れ

枯れてしまった部分を取り除くことと、刈り込むことが大切です。まずは取り除く、それでも改善しない場合や菌による枯れの場合は刈り込む作業が必要です。状況によっては、殺菌剤を散布することもあります。

中が枯れているときは、手でゆすって枯れ葉を落とします。枯れた枝も切り落とします。そうするとだいぶ中がスッキリして、風通しがよくなるはずです。

風通しがよくなれば、太陽の光も入り、中の枝も再び成長することができるでしょう。

枯れてしまってからでは、切り落とすしか方法がありません。

切り落としてしまえば、本来の剪定もできず

見栄えも悪いコニファーになるばかりです。

コニファーでお困りの時はいつでもご相談ください

コニファーの剪定方法をご紹介しましたが、状況によっては難易度が高いこともあります。大きく育ちすぎた、枯れがひどい、害虫被害にあっているときは、素人判断をせずどうかプロにご相談ください。

まずは剪定のプロに対処してもらい、今後から気を付けて育てていくという手段もあります。失敗しながらも、徐々に上達していく楽しみもありますが、本当に不安なときはプロの力を借りてみませんか?

コニファー剪定の料金はいくら?

コニファーの剪定を業者に依頼するときに気になるのが費用のことではないでしょうか?実際に、ご自分で業者のホームページの価格表を見てもわからない部分も多くあります。

一般的な剪定業者の価格とは、どういった計算方法になるのかご紹介します。

剪定費用の計算式

まず業者ごとで大きく違うのが、“何をもとに計算するか“です。

┏①作業人数×時間 (日当)

┃②作業面積

┗③剪定する本数

作業にあたる人員と時間で費用を出す業者もいれば、面積で費用を出すところもあります。

いちばんわかりやすいのが剪定する本数での計算でしょう。

(例)

①1日ひとりあたり15,000円での作業費で、2人で作業をおこなえば30,000円となります。

②面積計算では、1平方メートル1,000円で、25平方メートルならば25,000円です。

③剪定本数なら、1メートルの低木1本4,000円で、5本あれば20,000円となります。

これは“作業費”となり、これ以外に

◆剪定ででた枝などのゴミ処理費

◆出張費

◆高所作業での特殊作業費

◆消毒費

などプラスされていきます。どこからどこまでが“作業費”もしくは“基本費”として計算されるのか、何が別途プラスされるのか、庭木の種類や高さでも各業者では費用が違うので、実際に現地調査をしてもらい見積りを出してもらわないと正確な費用はわかりません。

弊社が受けた施工事例

それではここで、弊社が2019年にご依頼を受けたコニファー剪定の施工例をいくつかご紹介します。

| コニファー 高さ 2メートル 本数 2本 枝の処分 なし 16,000円 |

|

| コニファー 高さ 3メートル 本数 7本 枝の処分 あり 32,000円 |

|

| シマトネリコ コニファー 高さ 2メートル 本数 4本 枝の処分 あり 25,000円 |

|

※こちらでご紹介した施工例は、必ずしもいつもこの金額を保証するものではありません。現地調査による状況により金額は変わることをご了承ください。

【5つのポイント】こんな業者にまかせたい!

コニファーの剪定を安心してまかせるには、納得できる業者選びが必須です。そこで、優良業者を見つけるためのポイントを確認しておきましょう。

◆相談しやすい雰囲気はあるか

◆対応は丁寧か

◆地域に根付いた業者か

◆剪定料金は適切か

◆見積もりをしっかりと出してくれるか

電話をしたときの対応、直接会ったときの雰囲気を肌で感じてみてください。何か気になることがあれば、その場で契約をしないで一度ゆっくり考えてみましょう。

このとき、1社に絞らず最低でも2~3社の業者に連絡をしてください。それぞれから見積り書を出してもらい、費用やサービス内容を比較して気に入った業者を見つけてくださいね。

コニファーの剪定はお庭110番にお任せください

お庭110番ではさまざまな樹木の剪定のご依頼に対応しています。

ゴールドクレストやブルーアイスなど、種類ごとに特徴の異なるコニファーも、それぞれ最適な時期と方法での剪定が可能です。

「コニファーが大きくなりすぎて自分では剪定できない」

「枯らしてしまいそうで心配だからプロに剪定してほしい」

とお困りの方は、お庭110番にお任せください。

枝が伸びすぎたり葉が枯れかけたりしたコニファーも、プロがきれいに剪定いたします。

お電話でのご相談や現地調査・お見積りは無料でおこなっており、キャンセル料もいただいておりません。

「料金やサービス内容を他社と比較して決めたい」

という方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。