春になると開花し、庭先や街路樹で目を引くハナミズキ。

優しい色合いの花と育てやすさが人気の庭木ですが、そのままにしておくとビルの3~4階まで届く大木に生長します。

「手がつけられなくなる前に剪定したいけど、今すぐやっても大丈夫?」 「前に自分で剪定したら花が減った……」

そんな不安がある場合、まずはハナミズキの剪定ルールをチェックして、状況に合った対処をしてあげましょう。

ハナミズキの剪定時期は落葉後で、花芽が確認できる頃がベストです。

適期に正しく剪定することで、庭木としてほどよいサイズを保ちながら満開の花を咲かせてくれます。

うっかり大事な枝を切ってしまうと、ハナミズキが枯れる、花が咲かないといった事態になりかねないため、当記事を参考に失敗のないお手入れをしてあげてくださいね。

ハナミズキ剪定の注意点

ハナミズキの剪定適期は冬で、花芽を残すのが最大のポイント!

しかし実際バッサリ剪定したくなるのは春夏だったり、花芽のつく枝と不要枝を見分けられなかったりと、四苦八苦するケースも多いもの。

そんな方のために冬以外での剪定の注意点や、強剪定したいときの重要ポイントをお伝えしていきます。

もし「木が高すぎて剪定しづらい」「ハナミズキの元気がない」といったトラブルにお困りであれば、一度庭木のプロを頼ってみるのもよい手段です。

お庭110番では、難しい剪定からハナミズキの健康管理まで、庭木に関するご相談を24時間無料で受付け中!

お悩みの方はぜひお気軽にご利用ください。

目次

ハナミズキ剪定で失敗しない!適切な剪定時期と手順・ポイントをチェック

まずは、ハナミズキの剪定はどのような時期に、どのような方法でおこなえばいいのかをご説明します。ハナミズキは、剪定に失敗すると最悪枯れてしまうこともある樹木です。きちんと剪定時期と剪定方法を知って、正しくお手入れしてあげましょう。

ハナミズキ剪定の強剪定は落葉時期に!その他の時期は剪定できる?

ハナミズキは、秋~冬になると葉を落とす落葉樹です。そのため、剪定時期は葉っぱのない冬におこないます。木にも休眠の期間があり、主に冬が休眠期にあたります。休眠時期に剪定をおこなうと、木へのダメージが少なくて済むのです。

基本的には夏に剪定はしませんが、枝が伸び放題、葉が茂り放題という場合には、風通しの改善と見栄えの整頓を目的に、多少であれば剪定することもできます。樹形がどうしても気になる場合だけ、花が終わった5月の下旬ごろになら剪定できます。

日差しが強い環境下での剪定は樹勢が衰える原因になるので、6月以降の剪定は極力おこなわないようにしましょう。暖かい時期に無理やり剪定すると、最悪失敗して木が枯死することがあります。基本的には冬の剪定にし、そのほかの季節での剪定は極力実施しないという心構えで、年間の計画を組んでおく必要があります。

ハナミズキ剪定の方法と手順–ハナミズキの花が咲かない事態を防ぐポイントは?

落葉時期にハナミズキを剪定する際の手順をご説明します。

①理想樹形を知る・高さを決める

このくらいの高さにしたい、と思った高さよりちょっと低めに剪定するのがコツです。葉っぱが茂った後にちょうどいい高さになります。

②透かし剪定で不要な枝を切っていく

高さを決めたら、その高さに近い枝分かれしている部分のすぐ下で主幹を切ります。木全体を確認しつつ太い枝を剪定し、次に細い枝を付け根から剪定します。基本的に剪定に弱い植物なので、剪定が終わったら切り口に癒合剤を塗って保護します。

花が咲かなくなる事態を避けるためのポイント

①強すぎる剪定をしない

太い枝をとても短く切る、たくさんの枝や葉っぱを切るような剪定のことを「強剪定」といいます。この方法で剪定してしまうと、ハナミズキの花が咲かなくなったり、最悪木が枯れてしまったりすることもあります。とくに若い木は強い剪定に弱いので、慎重に剪定しましょう。

②花芽を剪定しない

冬のハナミズキをよくよく観察すると、2種類の芽があることがわかります。細いものが「葉芽」で、春に葉っぱになるつぼみ。丸く膨らんだ形のものが「花芽」で、春に花が咲くつぼみです。花芽を剪定すると、春になっても花が咲かなくなるため、きちんと残して剪定するようにしましょう。また、2種類のつぼみを見分けられるくらいの時期に剪定をするのもコツです。

ハナミズキ剪定の放置は禁物?!こんなリスクを抱えることも

ハナミズキの剪定を放置していると、さまざまなリスクを抱えることもあるので、注意が必要です。

・樹高が高くなる

・枝葉が横に広がる

・しばらく放置した後の強剪定で樹形が乱れる

ハナミズキは、放っておくと樹高10メートルほどにまでなってしまう木です。そのうち剪定しよう、と思って放置した結果、どうにも手が付けられなくなるということも多いようです。ハナミズキはそれほど急激に成長する木でもないため、なかには剪定をせず放置している方もいます。

いつまでも自然の姿のまま楽しみたいという方は良いのですが、のちのちきちんと整備したいと思っている方は、こまめな剪定をするようにしましょう。自分での剪定は手間がかかってなかなかできない。体力的にもこまめな剪定がむずかしい。そんな場合は、プロの業者を利用してみましょう。

知識の豊富な剪定のプロが、お客様のご要望にしっかりとお応えして、ハナミズキを正しく丁寧に剪定いたします。

いつでもお庭110番にご連絡ください。

ハナミズキのことをもっと知ろう!特徴と健康的に育てるために大切な手入れ

樹木・花木を健康的に美しく育てるには、その木のことをよく知るのが一番。大切な手入れ方法を知って、ハナミズキをより綺麗に育ててみましょう。

ハナミズキの特徴とヤマボウシとの違い

ハナミズキの特徴 ・春に花咲く人気の花木

ハナミズキの開花時期は4月中旬~5月中旬です。桜が散るのと同じころに咲く花で、とても人気です。晩夏~初秋には実を付け、秋には紅葉を楽しむこともできます。

・品種が豊富

ハナミズキには品種が多いのも特徴です。花には紅色と白色の2種類があり、それぞれに数種類の品種があります。花が小ぶりなもの・大ぶりなもの、白地に黄色のまだら模様が入るものや、紅色の花の真ん中に白いぼかしが入るものなど、品種ごとに特徴ある綺麗な花をつけます。

・日本全国で栽培可能

ハナミズキは日本では全国での栽培が可能です。肥沃で湿った土を好む一方で、夏場の乾燥した空気を嫌います。日当たりのいい場所に植えると、花をたくさんつけるようになるうえ、秋の紅葉が綺麗になります。鉢植えでの栽培は、北海道南部から中部くらいの地域まででおすすめです。四国以南の温暖な地域では、冬も比較的暖かいため、木が十分に休眠できず、生育が悪くなります。

ハナミズキとヤマボウシは「花」で見分けられる!

ハナミズキによく似た花木に、ヤマボウシがあります。花の付き方も花弁の質感もよく似ているので間違えやすいのですが、コツをつかめば見分けるのは簡単です。主に、花に違いがあります。

ハナミズキは、白い花びらのように見える「苞」と呼ばれる部分の先に、小さな切れ込みのようなくぼみがあるのが特徴です。ヤマボウシは、苞の先が細くとがった形をしています。

ハナミズキの育て方と病害虫の被害・対処法

ハナミズキの育て方

ハナミズキのおもな育て方は以下のとおりです。

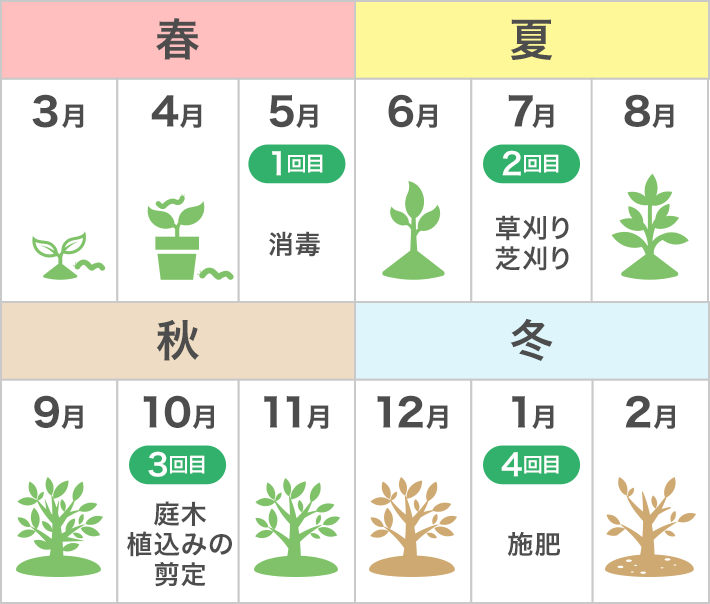

- 苗木の植え付け:2月中旬~3月中旬、10月下旬~12月上旬(寒冷地では4月中旬~5月中旬)

- 剪定:12月~2月

- 肥料やり

・元肥:11月中旬~2月

・寒肥:12月~2月

・施肥:5月下旬~6月上旬(寒肥を与えなかった場合のみおこなう)

病害虫の被害と対処法

病気【うどんこ病】

発生時期:4~10月

症状:葉っぱや新芽の表面が、白い粉をふりかけたような質感になります。最初は小さな白い斑点が出始め、しだいに葉っぱ全体が白くなります。葉っぱの表面がどんどんと白くなるため、光合成が不十分になり生育不良をおこします。

対処法:初期は、症状が出た葉っぱをちぎって破棄します。発生初期から1週間くらいおきに2度、薬剤を吹きかけるのも効果があります。

【アメリカシロヒトリ】

発生時期:6月、8月下旬~9月中旬

生態:白い色をした蛾です。幼虫は糸を使って枝先に巣を作り、たまに巣から出てきて葉っぱを食べます。

対処法:幼虫が小さいうちに薬剤を吹きかけておきます。1週間おきに2~3回のペースでおこないます。

【コウモリガ】

発生時期:4月~7月

生態:孵化したばかりの幼虫は木の周りの草むらで生活していますが、初夏になると樹木の幹に住み着き、垂直方向にトンネルを作るようにして木を食害します。

対処法:木の穴に薬を注いで封をする、駆除液をしみこませた紙や布を穴に差し込んでおくといった方法が有効です。

ハナミズキの特徴を知り尽くしたプロにならまかせて安心

ハナミズキの育成には、ハナミズキの特徴を知り尽くしたプロが頼りになります。

難しい剪定もしっかりおこないます

ハナミズキは開花時期も比較的短く、剪定にもコツがいります。とくに剪定は間違った方法でおこなうと木が枯れてしまう場合もあるので、剪定はプロにまかせる方が無難でしょう。ご希望の樹形などあればもちろん対応いたします。

病害虫対策も万全

病害虫は、少し対応が遅れると甚大な被害につながってしまう可能性があります。プロは病害虫への正しい対応も心得ているので、被害を最小限に抑えることが可能です。人工の薬剤を使いたくないという方には、人体に無害なものを代用するなど応用を利かせることも可能です。

ハナミズキの剪定業者をお探しの方は、いつでもお庭110番にご相談ください。

庭木を熟知した腕の良いプロのサービスを、安心の明朗会計でご利用いただけます。

ハナミズキ剪定を依頼するときに気になる「お金」の話

ハナミズキの剪定を業者に依頼するときは、いったいどれくらいのお金がかかるのでしょうか。プロに頼むのが便利なのはわかっているけど、料金しだいでは自分でやりたい。そう思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、ハナミズキの剪定の費用について深掘りしてみましょう。

ハナミズキの剪定でかかる費用、業者によって違うワケ

ハナミズキの剪定には、主に2つの要素が影響してきます。

① 職人の日当に対する料金

職人の人数や作業時間によって料金を算出します。

② ハナミズキに対する単価料金

職人への日当ではなく、ハナミズキ1本単位で何円という費用の算出のしかたもあります。本数や高さ、幅などによって単価が決まることが多いので、大きな木が大量にある場合はそれだけ費用が高くなります。

ハナミズキの剪定をお得にする2つの方法

① 【信頼できる業者を探す】(日当制の場合)

職人の腕によっては、1日で終わる予定の作業に何日もかかり、金額が膨れ上がるといったケースも少なくありません。悪質な業者の場合は、簡単な作業にも長く時間をかけることでより多くの料金を取るところもあるようです。そのため、日当制で業者を雇う場合は、依頼先をとくに慎重に見定める必要があります。

② 【ハナミズキが大きくなってしまう前に依頼する】(単価制の場合)

ハナミズキは、長く放置しておくと10メートル以上になることもあります。庭木の剪定の場合は、高さ5~7メートル未満の木を「高木」として、最大の料金設定を設けている業者が多いです。7メートル以上になる庭木には個別の見積もりをしている業者が多いので、施工の費用を抑えるにはハナミズキの高さを延ばしすぎないことが大切といえます。

見積りで優良業者が見つけやすくなる

ハナミズキの剪定を業者に依頼しようと思ったら、まずはお見積りからするようにしましょう。料金形態が主に2種類あることからもわかるように、剪定にはさまざまな費用の算出方法があり、依頼者には不透明な点もあるでしょう。そのため、見積りを取るということは、信頼のできる業者を見つけるうえでは必要不可欠になります。

見積りを取ると、その業者がどのような料金形態を持っているのかがわかりやすくなります。不明瞭な点があれば気づけるようになるため、業者に質問することもできるようになります。その時に曖昧な返事をしたり、濁すような対応をする業者であれば、依頼しないほうがいいということになります。

業者依頼を検討中なら、お庭110番の無料相談と無料見積りが便利!

お庭110番では、剪定の依頼をお考えの方にいつでも安心してご利用いただけるよう、無料相談&無料見積りを24時間365日受付け中!

どなたにも分かりやすい料金設定と、追加料金が発生しない明朗会計で、お客様満足度98パーセント※と高評価をいただいております。

※弊社受付の満足度調査より(2016年7月実施)

「依頼するかわからないのに、無料で相談したり庭を見てもらえるって本当?」 「他と比べたいから見積りだけで帰ってもらっても大丈夫?」

こんな素朴な疑問から、

「見積りでは安くても、追加料金で高くなるのでは?」 「本当にキャンセル料や出張費は全くかからないの?」

といった皆さん共通のご不安まで、お庭110番ならスッキリ解消できます。

丁寧な無料相談と具体的な事前お見積りをもとに、あわてずじっくりご判断いただけるのが弊社サービスの特徴です。

この機会にぜひご活用いただき、より美しいハナミズキの花と枝ぶりをお楽しみください!