「庭木の枝を切りたいけれど、いつどこの枝を切ればいいのかわからない」

「初めての剪定だけど、できれば失敗したくない」

このように、木の剪定にお悩みではありませんか?

木の剪定には正しいやり方と時期があるので、それがわかれば経験のない方でも樹形をきれいに整えることができます。

樹高の高い木や、狭い場所の木の剪定は素人では難しいですが、それ以外なら知識と道具があれば不可能ではありません。

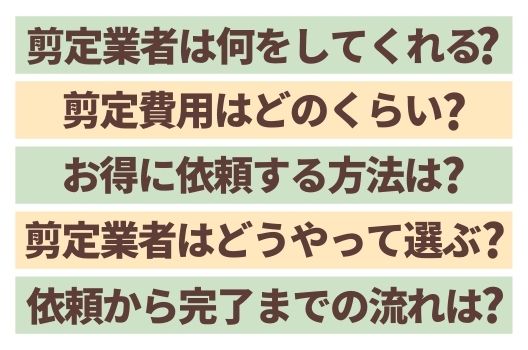

このコラムでは以下の内容を解説していきます。

- 剪定の基礎知識

- 代表的な庭木ごとの剪定時期

- 剪定すべき枝の種類

- 剪定に必要な道具

- 剪定以外のお手入れの方法

参考にしていただければ、初めて剪定に挑戦する方でもお庭の美観を維持するのに役立ちます。

ただし「木が大きすぎて剪定が難しい……」「後片付けまで自分でやるのは大変」という方には、剪定業者に依頼するのがおすすめです。

剪定する木の大きさや数によっては体力の消耗が大きく、運が悪ければ作業中に事故に遭ったり、ハチや毛虫などの害虫に襲われる危険もあります。

経験のない方には難しい作業なので、まずはお庭110番の無料見積りをぜひお試しください。

目次

- 剪定は樹木を美しく健康に育てるために必要な作業

- 剪定は年に2回!夏剪定(弱剪定)と冬剪定(強剪定)とは?

- 剪定時期は樹種で違う!庭木17種類の一覧表

- 自分でできる基本の剪定とプロがおこなう剪定方法

- 剪定すべき枝を図で解説!忌み枝を見極めよう

- 切り方が大事!枝の状態に合わせた剪定をしよう

- 生垣やトピアリーは刈り込みをする

- 葉・花・果実が育ちやすくするためのお手入れ

- 剪定バサミはどう選んだらいいの?剪定に必要な道具

- 松の剪定は難しい!4つの理由とやり方のポイント

- 剪定だけじゃない!植木の生育に大切な6つのお手入れ

- 剪定はプロに任せれば安心!依頼時に気になる5つの質問

- 庭木の剪定業者をお探しなら明朗会計のお庭110番におまかせ

剪定は樹木を美しく健康に育てるために必要な作業

剪定(せんてい)とは、樹木の形を整えたり風通しをよくしたりするために枝や葉を切ることです。

適度な剪定をおこなえば、以下のようなメリットを得られます。

- 樹木の見た目が美しくなる

- 風通しや日当たりがよくなって病害虫を予防できる

- 株や根への負担が減って栄養を効率的に行き渡らせることができる

- 花や果実の数を増やすことや大きく育てることができる

- 枝の伸びすぎで発生するご近所トラブルを防げる

庭木を美しく健康に育てるために、適切な剪定をおこないましょう。

剪定は年に2回!夏剪定(弱剪定)と冬剪定(強剪定)とは?

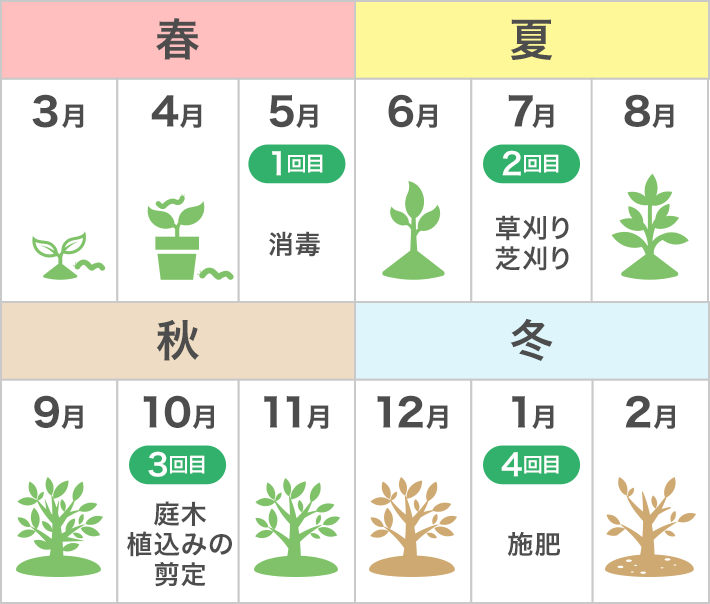

基本的な剪定時期は、夏と冬の年2回です。

それぞれの目的とやり方の違いを知って、適した時期に適した方法で剪定をおこないましょう。

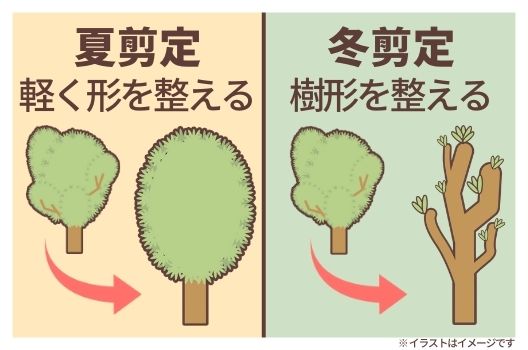

夏におこなう弱剪定

夏には弱剪定(じゃくせんてい)と呼ばれる軽めの剪定をおこない、長く成長しすぎた枝や葉を切って全体的に形を整えます。

弱剪定は軽剪定や整姿(せいし)剪定、浅い剪定ともいわれ、おもな目的は風通しや日当たり、栄養状態の改善です。

夏に繁殖しやすい病害虫を予防し、花や実が付きやすくなるようにします。

また、バランスの悪い枝を取り除いたり枝を短くしたりすれば、台風時に木が折れてしまうのを防ぐこともできます。

夏場の樹木は基本的に体力が低下しているため、剪定しすぎないように軽めにおこなうことが重要です。

冬におこなう強剪定

冬には強剪定(きょうせんてい)をおこないます。

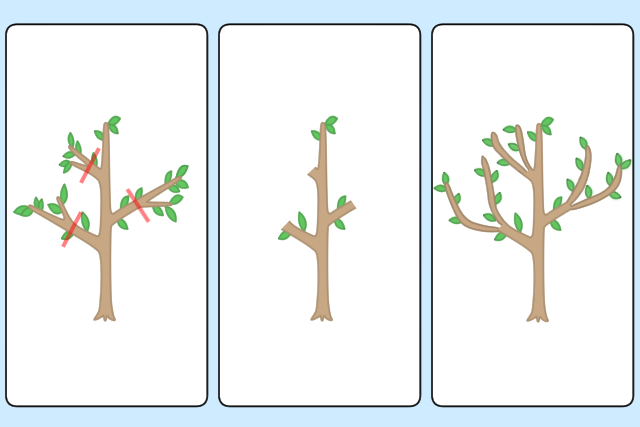

太い枝を短く切ったり芽をたくさん切り落としたりして樹形を大きく変える剪定で、基本剪定や整枝(せいし)剪定、骨格剪定、深い剪定とも呼ばれます。

強剪定のおもな目的は、樹高や樹形の調節と生育の促進です。

大がかりな剪定で樹木への負担が大きいため、成長期の夏は避けて休眠時期の冬のうちに不要な枝をしっかりと取り除いておきます。

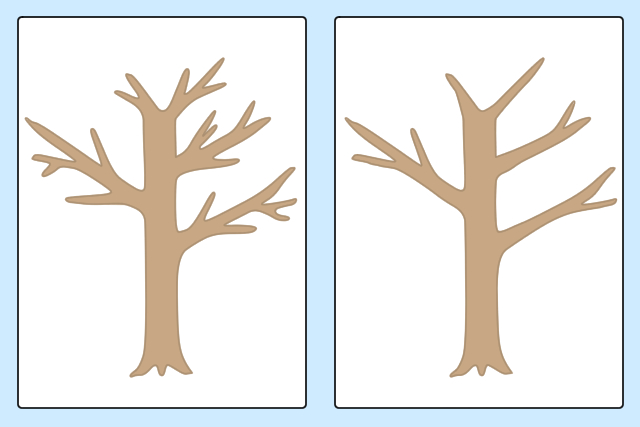

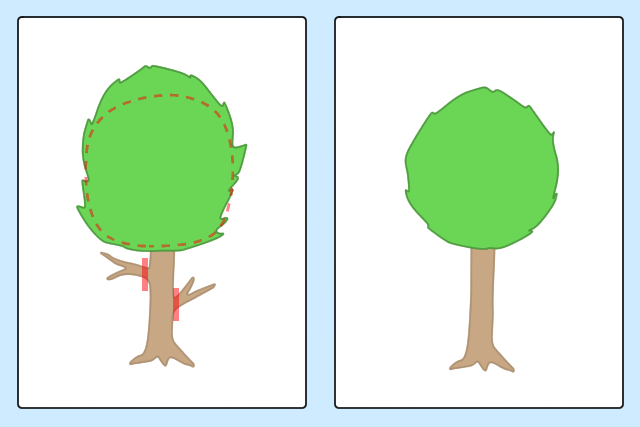

樹形を整えるときは強弱を付けて剪定する

樹木全体を剪定して形を整えるときには、枝の高さによって切り方の強弱を意識してください。

一般的に、樹木は上部のほうが成長しやすく、下にいくにつれて成長スピードが遅くなります。

そのため、上部の枝を強く剪定し、下部の枝を弱く剪定するときれいな樹形に整うのです。

剪定時期は樹種で違う!庭木17種類の一覧表

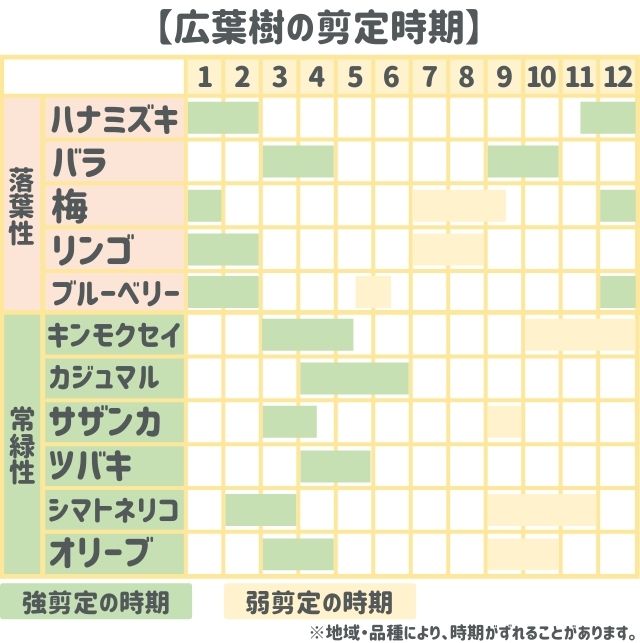

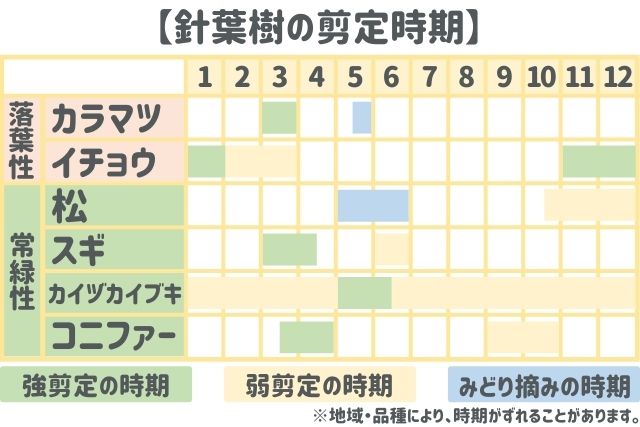

庭木は葉の形によって広葉樹と針葉樹の2つに分類できます。

それぞれ性質が異なるため、最適な剪定時期にも違いがあります。

※みどり摘み(芽摘み):樹形のバランスがよくなるように樹勢の強い新芽を摘む作業

広葉樹と針葉樹にはそれぞれ、落葉性のものと常緑性のものがあります。

秋から冬頃にかけて葉が枯れ落ちるのが落葉性、1年中緑の葉っぱを付けており、葉が枯れ落ちることがない樹木が常緑性です。

落葉性広葉樹、常緑性広葉樹、落葉性針葉樹、常緑性針葉樹の4つに分けて、最適な剪定時期をご紹介します。

落葉性広葉樹の剪定時期

落葉性広葉樹の多くは、12月から翌年2月頃に強剪定をおこなうことが理想的です。

葉を落としたあとの休眠期間にしっかりとした剪定をおこなっておくと、春以降の成長で美しい樹形になってくれます。

込み合った枝を間引く程度の弱剪定なら、春先(3月頃)か秋口(9・10月頃)におこなうことも可能です。

最盛期に枝をカットすると樹木に大きなダメージを与えてしまうので、夏は剪定しないようにしてください。

常緑性広葉樹の剪定時期

常緑性広葉樹は3月~6月頃の強剪定が適した種類が多いです。

常緑性広葉樹は耐寒性が低いため、冬の時期に剪定をおこなうと木が枯れてしまうことがあります。

強度の高いしっかりとした剪定は、暖かい季節におこなうようにしましょう。

落葉性針葉樹の剪定時期

落葉性針葉樹の強剪定に適した時期は12月~翌年3月頃です。

落葉後の休眠期間に剪定すると樹木へのダメージが少なくて済みます。

また、葉っぱのない状態で剪定をおこなうことができるため、樹形も整えやすいです。

常緑性針葉樹の剪定時期

常緑性針葉樹は3月~4月頃に強剪定をおこなう種類が多いです。

針葉樹は広葉樹と比べて耐寒性に優れているため冬の時期でも剪定できますが、発芽直前のほうがより美しく樹形を整えられます。

弱剪定なら春以外の季節でも問題ありません。

なお、松の木は切りすぎると枯れてしまうため、強剪定はおこないません。

剪定豆知識!「木を切ってはいけない日」ってあるの?

樹木ごとの最適な剪定時期以外にも、日柄や縁起の意味で剪定に適した日が気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からいうと、剪定をおこなう日に特に決まりはないです。

ただし、樹木には魂が宿るとの考えから、根元から切り倒す伐採時には避けたほうがよいとされる日もあります。

| 伐採をしてはいけない日 | |

| つちの日 | 土に触れてはいけないといわれている日。 それぞれ7日間の大つちと小つちの期間を合わせて「つちの日」と呼ぶ。 土公神(どくじん・どくうじん)という土の神様が支配している日であるため、土を動かしてはいけないと考えられている。 |

| 土用 | 四立(立夏、立秋、立冬、立春)の直前の約18日間ずつ。 つちの日と同じく、土公神が地上にいるため土いじりを控えなければならないとされている。 |

どちらも古くからの言い伝えや迷信であり、科学的な根拠はないです。

しかし、伝統や習慣を重んじる方は上記の期間を避けておこなうとよいでしょう。

自分でできる基本の剪定とプロがおこなう剪定方法

代表的な5種類の剪定方法の目的や切り方をご紹介します。

- 透かし剪定

- 枝おろし剪定

- 切り戻し剪定

- 切り詰め剪定

- つるし切り剪定

透かし剪定(枝抜き剪定・間引き剪定)

透かし剪定とは、忌み枝や不要枝(ふようし)と呼ばれる不要な枝を切る剪定で、枝抜き剪定や枝透かし、間引き剪定と呼ばれることもあります。

- 樹形を整える

- 風通しや日当たりをよくする

- 栄養が行き渡るようにする

枝をどの程度切るかによって、大透かし・中透かし・小透かしに分けられます。

樹形を大きく変えたい場合には、大→中→小の順で剪定すると効率的です。

忌み枝の見極め方は、のちほど「剪定すべき枝を図で解説!忌み枝を見極めよう」で解説します。

大透かし(野透かし・ノコギリ透かし・荒透かし)

大透かしは、主枝(しゅし)を間引く強剪定です。

主枝とは主幹(一番太い幹)から直接出ている枝で、骨格となる強い枝です。

大透かしは、野透かし、ノコギリ透かし、荒透かしとも呼ばれます。

中透かし

中透かしは、側枝(そくし)を間引く中程度の剪定です。

側枝とは、主枝から出ている枝で、わき枝ともいわれます。

小透かし

小透かしは、先端部分の小枝を間引く弱剪定です。

細かい枝まで丁寧に間引くことで、美しい樹形に仕上がります。

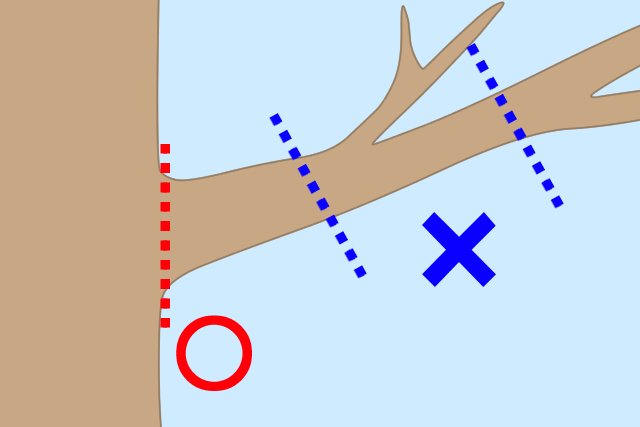

透かし剪定の切り方のポイント

透かし剪定は枝の付け根から切るのが基本です。

不要な枝は再び生えてこないように付け根部分から切り落としましょう。

枝分かれした枝の一方だけを切る場合は、できるだけ分岐箇所に近いところで切ることが上手に剪定するポイントです。

枝おろし剪定

枝おろし剪定とは、樹木を小さく仕立てたいときにおこなう強剪定で、剪定バサミでは切れないような太い枝をノコギリやチェーンソーを使って切り落とします。

主要な枝をバッサリ切るぶん樹木に大きなストレスがかかるため、剪定時期を間違えると枯れてしまうおそれもあります。

「剪定時期は樹種で違う!庭木17種類の一覧表」でご紹介した樹種ごとの強剪定の時期を守っておこなうことが大事です。

切り戻し剪定(切り返し剪定)

切り戻し剪定(切り返し剪定)とは、樹木の大きさや成長具合を調節するための剪定方法です。

- 弱った枝を生まれ変わらせる

- 骨格となる枝を育てる

- 花や果実を大きく育てる

- 樹木を一定の大きさに維持する

枝の途中で切ると、切った部分の周りに栄養が多く流れるようになり、強い枝を育てたり花や実を大きく育てたりできます。

分岐した枝を切る場合は、若い枝を残して古い枝を切り取ってください。

切り戻し剪定の切り方のポイント

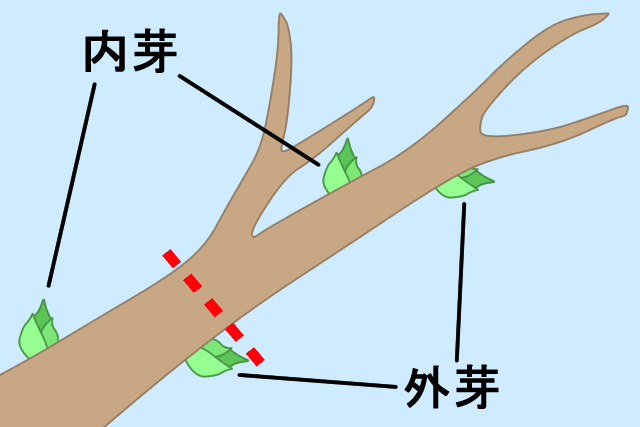

切り口の下の芽は勢いよく伸びるため、どの芽を残して切るかが重要です。

芽には内芽(内側を向いている芽)と外芽(外側を向いている芽)があります。

内芽のすぐ上を切ってしまうと芽が立ち枝(上方向に向かって伸びる枝)になって見栄えが悪くなるため、外芽の上を切りましょう。

切り詰め剪定

切り詰め剪定とは、枝を短く切り詰める剪定方法です。

- 伸びすぎた枝を小さくする

- 樹形を横方向に広げる

切り詰め剪定の切り方のポイント

切り詰め剪定も切り戻し剪定と同じく、外芽の上部で切ります。

枝を垂直に切るのではなく、伸ばしたい方向に対して斜めに切ることがポイントです。

つるし切り剪定

つるし切り剪定とは、大木の剪定をするときにクレーンでつりながら切る方法です。- ロープを使って木に登る

- 切り落とす枝や幹にクレーンのワイヤーをくくり付ける

- クレーンでつりながら枝や幹を切る

- 切った枝や幹をクレーンでおろす

危険がともなう木に登っての作業で、専用の重機もいるため、プロでなければおこなえない剪定方法です。

大木の剪定をおこないたい方は、お庭110番にご相談ください。

プロが安全に作業いたします。

剪定すべき枝を図で解説!忌み枝を見極めよう

透かし剪定で切り落とす忌み枝の見分け方をご紹介します。

他にも、真上方向に伸びる立ち枝や、主幹の同じ高さから左右に伸びるかんぬき枝など、樹形や風通しに悪影響を与える枝は切り落としましょう。

不要枝がわからない・不安な場合は剪定業者へ

不要な枝の例を簡単なイラストでご説明しましたが、実際の枝はもっと複雑に生えていることもあります。

誤った枝を切れば、庭木の成長を妨げたり見栄えが悪くなったりするため、少しでも不安を感じる方は剪定のプロへの相談をおすすめします。

ご自分で剪定をおこないたいという方も、一度プロの作業を間近で見て剪定方法を確認しておくと安心です。

間違った剪定で庭木を弱らせてしまう前に、お庭110番にお電話ください。

切り方が大事!枝の状態に合わせた剪定をしよう

スムーズな剪定と樹木の健康のために覚えておきたい切り方のコツをご紹介します。

- 枝は基本的には垂直に切る

- 硬い枝は少し斜めに切る

- 太い枝は何回かに分けて切断する

- 込み合った枝を透くときは左右のバランスを考える

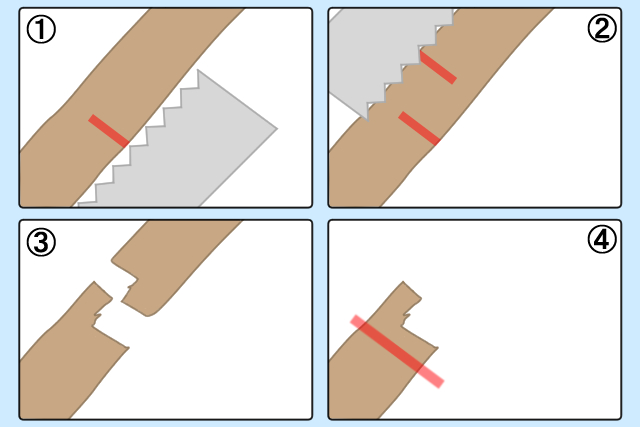

切り方のコツ①枝は基本的には垂直に切る

剪定は枝に対して垂直にハサミを入れるのがポイントです。

枝を斜めに切ると切り口の表面積が大きくなり、細菌などが混入するリスクが上がってしまいます。

切断面をなるべく小さくして、剪定による樹木へのダメージを最低限に抑えましょう。

ただし、切り詰め剪定や、次にご紹介する硬い枝では斜めに切ることもあります。

切り方のコツ②硬い枝は少し斜めに切る

樹木は種類によって硬さが違います。

硬くてなかなか刃が入らない枝を剪定するときには、少し斜めに切ってみましょう。

木の繊維に対して直角だと切りにくいですが、繊維に沿って刃を入れれば抵抗が減って切りやすくなります。

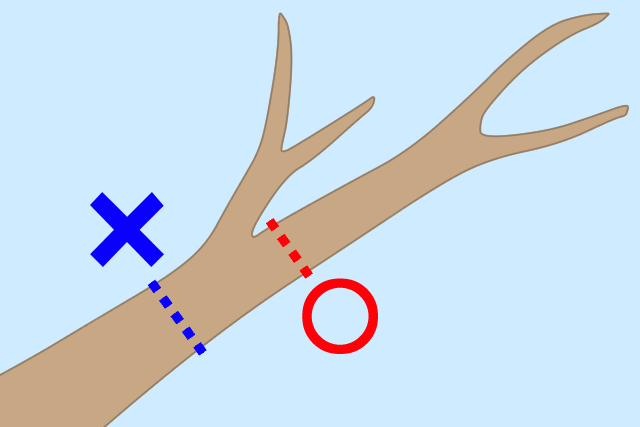

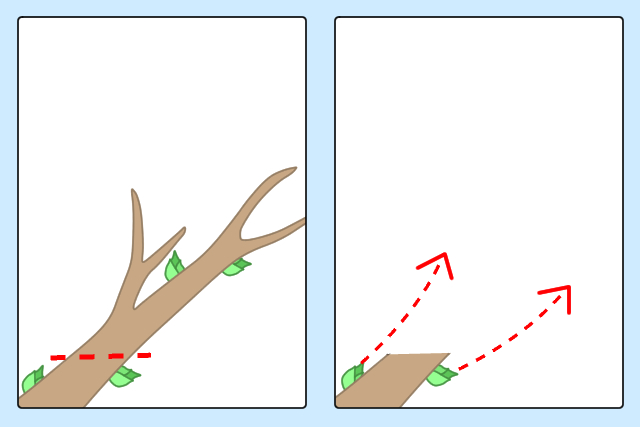

切り方のコツ③太い枝は何回かに分けて切断する

太い枝をノコギリで切断する際は、複数回に分けて切ります。

1回で切断しようとすると枝の重みで樹皮が裂けてしまうことがあるため、以下の手順に従って切ってください。

- 切断したい部分より少し上(枝先側)に、枝の下から直径の1/3程度まで切り込みを入れる

- ①で入れた切り込みより5cmほど枝先側に上から刃を入れる。

- そのまま切り進めて枝を落とす。

- 切り口をきれいにカットする

下側から切り込みを入れておくことで、それ以上樹皮が裂けることを防げます。

切り方のコツ④込み合った枝を透くときは左右のバランスを考える

1本の枝から複数の枝が生えている場合、どの枝を切ったらよいか迷ってしまいますよね。

込み合った枝を切るときは、バランスよく剪定することを意識してみましょう。

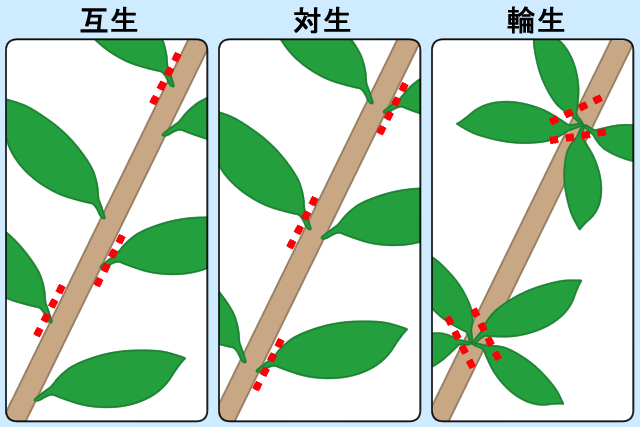

枝葉の生え方は、おもに互生(ごせい)・対生(たいせい)・輪生(りんせい)の3つです。

互生とは、枝葉が互い違いに生えている状態です。

剪定時にも、枝葉が偏らないように交互に切ります。

対生とは、2つの枝葉が対になって生えている状態です。

対生の枝葉が90度ずつずれて並んでいる場合は、真上から見ると十字に見えることから十字対生といいます。

剪定時には枝を交互に切って互生になるようにします。

輪生とは、枝葉が1箇所から3本以上生えている状態です。

枝葉が重ならないように、生え方を見極めてバランスよく切ってください。

生垣やトピアリーは刈り込みをする

生垣やトピアリー(植物で動物や図形をかたどった造形物)は刈り込みをして形を整えます。

刈り込みとは、広範囲の枝葉を一気に切りそろえることで、剪定の一種に分類されることもある作業です。

芽の向きや枝の種類を考慮しないため比較的短時間で仕上がりますが、風通しが悪くなり病害虫が発生しやすくなることがあります。

刈り込みで樹形を整える際には、あわせて不要な枝を取り除く作業もおこないましょう。

葉・花・果実が育ちやすくするためのお手入れ

樹木の成長を促して花や果実が付きやすくためには、枝を切る剪定の他にも次のようなお手入れが必要です。

- 花がら摘み

- 古葉かき(古葉取り)

- 芽かき

- 摘蕾(てきらい)・摘花(てきか)・摘果(てきか)

花がら摘み・古葉かき

花がら摘みとは、咲き終わった花やしおれた花、枯れた花を摘み取る作業です。

不要な花に栄養が取られるとつぼみが開きにくくなったり果実が実りにくくなったりします。

病気や害虫の温床になることもあるため、咲き終わった花は早めに摘み取りましょう。

古葉かき(古葉取り)

古葉かき(古葉取り)とは、しおれたり枯れたりしている古い葉を摘み取る作業です。

不要な葉を摘み取ることで日当たりや風通しがよくなり、樹木が健康に育ちます。

病害虫の予防や早期発見にも役立つため、葉の付け根を持ってきれいに摘み取ってください。

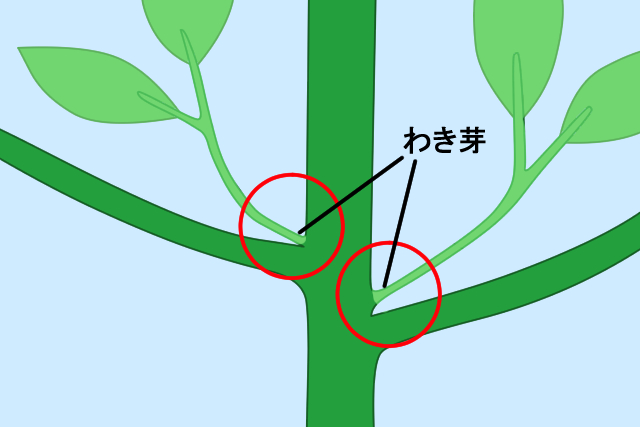

芽かき

芽かきとはわき芽(茎や葉の付け根部分から生える芽)を取り除く作業です。

わき芽を取り除くことで他の部分に栄養が回るようになり、果実を大きく育てることができます。

摘蕾(てきらい)・摘花(てきか)・摘果(てきか)

摘蕾はつぼみを摘み取ること、摘花は花を摘み取ること、摘果は果実を摘み取ることです。

「つぼみをつけて、花を咲かせて、実を付ける」という成長過程で、選別をおこなって間引くことで残した花や果実に栄養を集中させます。

より美しい花や大きな果実を作るために必要な作業です。

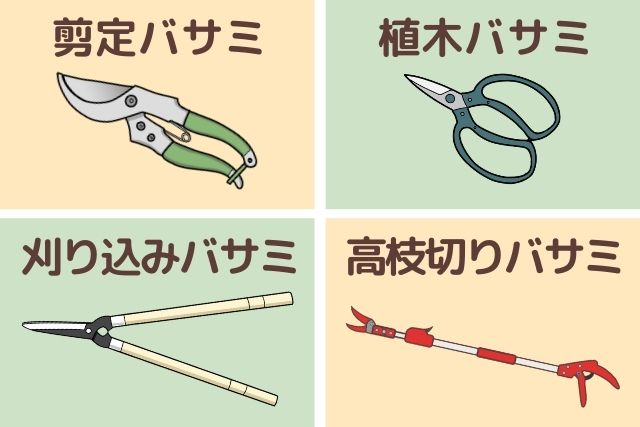

剪定バサミはどう選んだらいいの?剪定に必要な道具

剪定に使うハサミとして代表的なのは以下の4種類です。

それぞれの特徴を知って使いこなせば、効率的に剪定をおこなえます。

剪定バサミ

枝の直径が1.5センチメートル以内であれば、基本的には剪定バサミで切断をします。

軽量でできるだけ手になじむものを選びましょう。

枝を刃で挟み、下向きに力を入れながら切ると摩擦が減って切断しやすいです。

また、剪定バサミの受け側(下側)の刃に当たった樹皮は潰れて傷が付くことがあるため、切り落とす枝のほうに受け側が来るように向きに気を付けてください。

植木バサミ

植木バサミは、直径1センチメートル以下の茎や葉を切るときに使用します。

細かい部分や仕上げの剪定に便利なハサミです。

刃こぼれしてしまうことがあるため、太い枝を無理に切ろうとしないでください。

刈り込みバサミ

刈り込みバサミは、生垣やトピアリーの刈り込みに使用します。

一度に広範囲を切れるように、刃と柄がともに長くなっていることが特徴です。

柄の真ん中あたりを左右の手で持ち、片方の刃を固定した状態で一方だけを動かすと安定してスムーズに刈り込みができます。

高枝切りバサミ

剪定バサミや植木バサミでは届かない高所の枝を切るときには、高枝切りバサミを使用します。

高枝切りバサミには、さまざまな種類があります。

代表的なのは、手元のハンドルを握って操作するグリップ式、二股の長い柄を開閉して切るハサミ式、ロープを引いて刃を動かすロープ式、モーターを搭載した電動式です。

初心者の方には操作が簡単なグリップ式がおすすめですが、硬い枝を切るにはかなりの握力が必要です。

そのため、大きく硬い木の剪定にはハサミ式やロープ式のほうが向いています。

電動式は少々値段が高いですが、作業効率が格段によくなるので、剪定を頻繁におこなう方は購入を検討してもよいかもしれません。

また、高所の太い枝を切るときには、長い柄の高枝ノコギリが便利です。

ノコギリや脚立も用意しよう!ハサミ以外に必要な道具

剪定にはハサミ以外にも以下の道具が必要です。

どれもホームセンターや通販で購入できますので、ご自分で剪定をおこなう場合は用意してください。

| ノコギリ | 太い枝を切るときに使用します。 取り扱いに不慣れな方はできるだけ軽量なものを使用するのがおすすめです。 |

| 脚立 | 高い樹木の剪定に使います。 地面に凹凸がある場合は四脚よりも三脚の脚立のほうが安定します。 |

| 作業用手袋 | 軍手でも大丈夫ですが、滑り止めが付いた皮製の丈夫なものを使うとより安全です。 |

| ほうき 熊手(くまで) |

剪定後の切り取った枝葉をまとめるために使用します。 |

| ゴミ袋 | 枝葉を処分するときに使用します。 剪定後の枝葉は基本的には可燃ごみですが、大きな枝は粗大ごみとして扱う自治体もあります。 地域のルールに沿って処分するようにしましょう。 |

松の剪定は難しい!4つの理由とやり方のポイント

松の木は以下の4つの理由から、他の庭木よりも剪定が難しいといわれています。

- 剪定すべき枝を選ぶのが難しい

- 枯れたり樹形が崩れたりしやすい

- 芽の数が多い

- とがった葉が身体に当たり続ける

松の木は細かい枝がさまざまな方向に伸びているため、どの枝を剪定すればよいかの見分けが難しいです。

また、極端な剪定をおこなうと木が弱ったり切り口から枯れたりします。

丁寧な作業が求められるうえに、芽の数も多いためどうしても作業に時間がかかってしまいます。

そして、松の木特有のとがった葉が体に当たって生じる不快感も無視できません。

難しい松の木の剪定に挑戦したい方は、以下の4つのポイントに注意しておこなってください。

- 上から下の順で剪定する

- 内側から外側の順で剪定する

- 小枝はY字に剪定する

不要な枝を剪定する際には、木の上のほうから切り始めて徐々に下へと移動します。

なるべく幹に近い内側の枝葉から切り、その後外側を剪定してください。

密集した小枝を間引くときには、内側の枝を切り落としてY字になるように剪定します。

松の木特有のお手入れ「みどり摘み」と「もみあげ剪定」

松の木特有のお手入れに、みどり摘み(芽摘み)ともみあげ剪定があります。

みどり摘みとは、春に出てきた新芽を手で摘む作業です。

松は1本の枝から数本の新芽を出すので、小さな新芽を残して大きな新芽を手で折って摘み取ってください。

大きな芽は成長しやすいため、放っておくと樹形を乱す原因となってしまいます。

もみあげ剪定とは、秋~冬に古い葉を手でもんだりむしったりして落とす作業です。

不要な葉を落とすことで日当たりがよくなり、枝や幹の見栄えもよくなります。

古い葉だけでなく、新しい葉も先端の7~8対だけ残して丁寧にむしり取りましょう。

なお、赤松や黒松などの種類によって葉のやわらかさや枝の太さが違うため、松の種類ごとに適したやり方をするとより美しい仕上がりになります。

剪定だけじゃない!植木の生育に大切な6つのお手入れ

庭木を健康に育てるためには、剪定以外にも以下のようなお手入れが必要です。

- 植え替え

- 土壌の改良

- 枝や落ち葉の回収

- 庭木回りの除草

- 病害虫予防の薬剤散布

- 挿し木で増やす

手入れ1.植え替え

庭の狭い場所や小さな植木鉢で樹木を育てていると、根詰まりを起こすことがあります。

伸びすぎた根が土の中で詰まると、水分や養分を吸収できずに樹木が弱ってしまうため、早急に植え替えをおこなってあげましょう。

以下の症状に当てはまるときには、すぐに植え替えたほうがよいです。

- 土の上や鉢底から根が出てきた

- 水やりをしたときに水が土に吸収されづらい

その他に、成長が遅くなったり花が咲きにくくなったりしたときにも根詰まりをしているおそれがあります。

開花時期を避け、樹種ごとの適した時期に植え替えをおこないましょう。

常緑樹は春の花後、落葉樹は冬の早い時期が適しているものが多いです。

手入れ2.土壌の改良

庭木の成長が遅いと感じるときは、土壌の質がよくない場合もあります。

堆肥(腐葉土や家畜のフンを発酵させた肥料)などの土壌改良資材を土に混ぜ込んで土壌改良をおこないましょう。

また、肥料を与えて栄養を補うことも大切です。

冬には寒肥、春を迎える頃には芽出し肥を与えて発芽の手助けをし、開花後や果実収穫後に弱った樹木にはお礼肥を与えて回復を促します。

手入れ3.枝や落ち葉の回収

強風で落ちた枝や葉、落葉樹が秋に落とした枯れ葉は、なるべく早めに取り除きましょう。

「落ち葉は腐葉土になるから放置しておいてもよいのでは?」

と考える方もいるかもしれませんが、腐葉土ができるまでには何年もの月日が必要です。

その間、落ち葉を放っておくと病害虫の温床になるおそれがあります。

樹木の生育を妨げてしまうこともあるため、枝や落ち葉はできるだけ早く回収したほうがよいです。

手入れ4.庭木回りの除草

庭木の周辺に雑草が生い茂っていると、地中の栄養分が雑草に取られてしまいます。

庭木の成長を妨げる原因にもなりかねないので、庭木周辺の雑草は定期的に除草しましょう。

手入れ5.病害虫予防の薬剤散布

庭木に害虫や病気が発生すると、枯れる原因となります。

害虫も病気も剪定である程度の予防はできますが、ホームセンターなどで販売されている植物用の殺虫剤や殺菌剤を使用するとより効果的です。

冬~春頃に生まれた害虫の殺虫と、夏~秋頃の蒸し暑い時期の消毒が基本で、樹種や気候によって最適なタイミングは変化します。

手入れ6.挿し木で増やす

多くの庭木は挿し木で増やすことが可能です。

若い枝を枝先から10センチメートル前後の大きさでカットして、30分~1日(樹種による)水に浸します。

鉢に植えて毎日水やりをおこなうと、1ヵ月程度で根が生えてきます。

挿し木に向いている時期は庭木の種類によって異なるため、事前に確認してからおこないましょう。

剪定はプロに任せれば安心!依頼時に気になる5つの質問

ご自分での剪定が難しいと感じる方や、日々のお手入れを面倒に感じる方は、プロに任せてはいかがでしょうか。

ここでは剪定業者に関してよくある5つの疑問にお答えしていきます。

プロに庭木のお手入れを依頼した場合の費用やメリット、業者選びのポイントまでおわかりいただけますので、ぜひ参考にしてください。

Q.剪定業者はどんなことをしてくれるの?

剪定業者にお庭のお手入れを依頼すると、難しい剪定作業はもちろんのこと、面倒な除草や植え替え、植物の消毒作業などもすべて任せられます。

自力でお手入れをおこなう場合と違って、道具をそろえる手間もかかりません。

庭木の剪定方法やお手入れ方法を熟知したプロに任せれば、丁寧な仕事をスピーディーにおこなってもらえます。

「お庭のお手入れをしたいけど忙しくて時間が取れない!」

「なんだか難しそうで自分で剪定できるか不安……」

という方は特に業者依頼がおすすめです。

剪定依頼をする際に植木屋と造園会社のどちらがよいか迷ったら、「植木屋・造園会社の選び方」を参考にしてください。

Q.剪定費用はどのくらいかかるの?

剪定を業者に依頼した場合、どのくらい費用がかかるのか心配な方も多いでしょう。

剪定費用はおもに日当制と単価制のどちらかで算出されます。

単価制:庭木1本あたり〇〇円、生垣の幅1mあたり〇〇円という料金システム。

どちらの料金システムが採用されるのかは、依頼する業者やお庭の状況によって変わります。

それぞれの料金相場は以下のとおりです。

| 料金システム | 内容 | 金額 | |

|---|---|---|---|

| 日当制 | 職人1人 | 3万円 | |

| 職人2人 | 5万円 | ||

| 単価制 | 庭木1本 (高さで変動) | ~3m | 2,988円 |

| 3m~5m | 6,860円 | ||

| 5m~7m | 15,624円 | ||

| 生垣の幅1m | 2,166円 | ||

※上表の単価制の料金は、全国の剪定業者9社のホームページに記載されている金額の平均値を算出したものです。

※日当制に関しては十分なデータが集められなかったため、おおよその価格を掲載しています。

上記は剪定料金のみの価格なので、業者によっては出張費やごみ処分代など、別途料金が加算されることもあります。

また、「1万円未満は一律1万円とする」のように、最低金額が設定されている場合もあり、細かい料金システムは業者によってさまざまです。

まずは気になった剪定業者で見積りを取り、実際に依頼するかどうかはそのあとでじっくり検討しましょう。

お庭110番にご依頼いただいた場合の剪定費用も参考までにぜひご覧ください。

Q.少しでもお得に依頼する方法は?

剪定費用を抑えたいなら、相見積りが効果的です。

業者によって料金設定にバラつきがあるため、複数の業者を比較してより安い業者を選べばお得に剪定を依頼できます。

また、業者によっては、出張費やトラックの駐車料金などが別途かかることがありますが、このような料金の内訳は見積りをもらわなければわかりません。

基本料金だけで判断してしまうと思っていたよりも高額になってしまうこともあるので、必ず見積りを取って確認しましょう。

「見積りだけ取って断るのは気が引ける……」

という方もいるかもしれませんが、良心的な業者なら相見積りに対応していますし、見積りを取ったからといって無理に契約を迫られることはありません。

もちろん、お庭110番でも相見積りを歓迎していますので、お気軽にお問い合わせください。

Q.剪定業者はどうやって選べばいいの?

初めて剪定業者に依頼する方や、以前依頼して納得のいく仕上がりにならなかった方は、業者選びに迷ってしまいますよね。

業者を選ぶときは以下の4つのポイントをチェックしてみてください。

- 見積り内容が明確

- 追加料金が発生しない

- 受付の対応が丁寧

- 施工実績が多数ある

上記のポイントにすべて当てはまるところであれば、安心して任せられる業者である可能性が高いです。

もっと詳しい業者選びのコツとあわせて参考にしてください。

Q.依頼から完了までの流れはどうなってるの?

業者に剪定を依頼した場合、契約や作業がどのような流れで進んでいくのか不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、お庭110番に剪定をご依頼いただいた際の作業完了までの流れを簡単にご紹介します。

調査費用の発生やお支払いのタイミングなど業者によって異なることもありますが、大まかな流れはどの業者でも以下の4つのステップが基本です。

- 無料相談

- 現地調査・見積り

- 作業日の確定・作業開始

- 完了・お支払い

まずはお電話かメールなどで窓口までご相談を。

お庭のお悩みや状況についてのアリング後、プロの剪定業者による現地調査とお見積りを無料でおこないます。

この時点で作業内容や費用に関してご不明点があれば、なんでもご質問ください。

ご都合があえば見積り後にそのまま作業に入る場合もありますが、基本的には一度ご検討いただいてから再度作業日の調整等をおこないます。

作業日はお客様のご都合が最優先されますので、「土日にお願いしたい」「午前中がよい」などご希望をお伝えください。

作業が完了しましたら、剪定業者からの完了報告後にお会計をしていただき終了となります。

お会計時の誤算を防ぐために、業者に見積りを依頼する際には事前に追加料金の有無をしっかり確認しておくと安心ですよ。

庭木の剪定業者をお探しなら明朗会計のお庭110番におまかせ

お庭110番は、ご契約前の費用やお見積り後の追加料金が一切発生しない明朗会計で、業者依頼に不慣れな方にも「分かりやすくて安心」とご好評をいただいております。

「とりあえず見積りだけ知りたい」

「来客があるので早めに頼みたい」

こんなご相談にも24時間365日、全国ネットでご対応!

ご要望があれば、お近くの優良業者が無料で伺って庭木の剪定費用を算出。

必要な作業と見積りを詳しくお伝えいたします。

出張費などの諸費用はコミコミ、見積り後の追加料金も発生しないお庭110番なら、支払い時に「見積り料金より高くてショック!」なんて展開もなく安心です。

「試してみようかな?」とお考えの方は、LINEやメール、フリーダイヤルより、いつでもお好きなタイミングでお問合せくださいね。