グミの木は、適した時期に正しく剪定をおこなうことが大切です。なぜなら、時期や方法を間違えると花芽がつきにくくなり、果実を楽しめなくなってしまうからです。またグミの木は、種類によって剪定時期や方法が異なるので注意しましょう。当記事ではグミの木の剪定時期や剪定方法について解説していきます。

目次

剪定時期や方法は木の種類によってちがう!

剪定するときは、混み合う枝や主枝から勢いよく上に伸びている徒長枝を付け根から切り取っていきます。これを間引き剪定といい、不要な枝を間引いていくことで、日当たりや風通しをよくするためにおこないましょう。徒長枝や長い枝は花芽がつきにくいといわれています。

より多くの実をつけたい場合は、徒長枝や長い枝を15芽ほど残して切り戻しましょう。切り戻しとは、伸びすぎた枝を途中で切り、樹形を小さくする剪定方法のことをいいます。グミの木を切り戻しすることで、枝の根元付近から細くて短い枝が出て花芽がつくられ、実がたくさんつくのです。

またグミの木には常緑種と落葉種の2種類があります。それぞれ剪定時期や剪定方法がちがってきますので確認していきましょう。

常緑種(ナワシログミ、ツルグミなど)

常緑種は、おもに葉を楽しむために栽培されます。日本での主流な品種であるナワシログミは生長が早く、樹高は約1~3mにもなります。萌芽力があるので刈り込みにも耐えることができ、多くは生け垣として栽培されています。

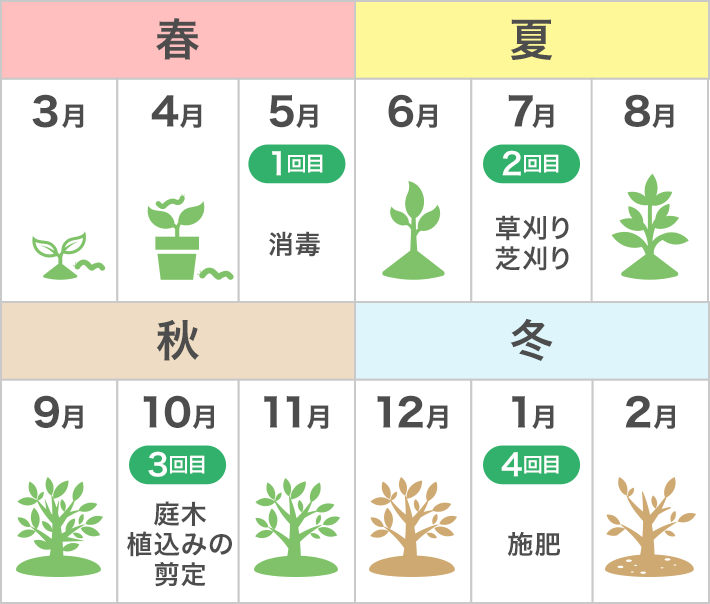

ナワシログミの葉っぱにはとげがあるので、あちこちに伸びてしまう前に剪定することが大切です。ナワシログミの剪定は6月~7月ごろにおこないましょう。剪定するときは、伸びた枝を切り戻して、こんもりとした樹形に仕上げるのがポイントです。生け垣の場合は、春か初夏に生け垣の平面を平らに刈り込むのがよいでしょう。

落葉種(ビックリグミ、ナツグミなど)

落葉種は、おもに果実を収穫するために栽培されることが多いです。日本で主流なのは、ナツグミという品種になります。また、トウグミの一種であるビックリグミがあります。ビックリグミは果実の長さが3cmほどで、大きな実をつけるので人気の品種です。

落葉種の剪定は、12月~3月ごろにおこないます。この時期の落葉種は葉を落として体力の消耗を抑えている状態です。枝の部分には栄養分が送られていないので、切ってしまってもダメージにならないのです。つぼみのついた枝を残して、不要な枝を切り落としていきましょう。

剪定するときはとげに注意!

グミの木は枝にとげをつける場合があるので、剪定するときは厚手の手袋をしておこないましょう。とげは、生長していくとだんだん目立たなくなります。しかし若木のときや、生長期、強剪定をおこなったあとには、とげが発生しやすいといわれているので、注意しましょう。

「グミの木はとげがあるので、自分で剪定をしてけがをしたくない」といった場合は、業者に相談するのがおすすめです。弊社では、グミの木の剪定に対応した業者の手配をおこなっております。ご相談はお電話またはメールで受け付けしておりますので、お気軽にご相談ください。

グミの木の育て方とお手入れポイント

グミの木の高さは2~4mになります。あまり大きくしたくないという場合には鉢植えで育てることも可能です。常緑種と落葉種があるグミの木は、種類によって育てるのに適した環境にも違いがあるので注意が必要です。グミの木を健康に維持していくために、基本の育て方とポイントを確認しておきましょう。

置き場所・用土

常緑種の場合は、日当たりのよい場所を好みます。また、乾燥や湿気の多い場所でも育てることができるので、あまり土質は選びません。

落葉種の場合は、乾燥しすぎない日当たりのよい場所で育てると、根の発達がよくなります。落葉種の場合も土はとくに選びません。

水やり

植え付けたあとは、根付きをよくするために水やりをしましょう。また、夏場は乾燥しないように朝か夕方に水やりをおこなうことが大切です。

肥料

グミの木はあまり肥料を必要とはしません。しかし肥料を与えたほうが、実つきがよくなるでしょう。2月~3月ごろに緩効性の化成肥料や、油かすなどの有機肥料を与えると、成長期に向けて体力をつける助けになります。

花後にも緩効性肥料や有機肥料を与えるのもよいです。花をつけた後は木が体力を消耗している状態なので、それを回復させるためです。花後の施肥は、種類によって少し時期が違い、常緑種では10月~11月ごろ、落葉種では9月~10月ごろがよいでしょう。

病気や害虫

グミの木は病気や害虫の被害は少ないといわれています。しかし、新芽の伸びる時期にアブラムシが発生することがあるので注意しましょう。アブラムシは、4月~6月、9月~10月に多く発生します。アブラムシはグミの木の新芽や葉の栄養を吸い取り、弱らせてしまうのです。

発生を防ぐためには、事前の対策が大切です。アブラムシは、風通しの悪い場所に発生しやすいので、枝葉の剪定をおこない日当たりや風通しをよくしておきましょう。

グミの木の病気や害虫でお困りの方は一度業者に相談してみてはいかがでしょうか。弊社は、剪定はもちろん害虫の消毒などにも対応した業者のご紹介が可能です。ご相談は24時間365日お電話またはメールで受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

挿し木をして増やしてみよう

グミの木は挿し木をおこなって増やすこともできます。挿し木に最適な時期は、6月~7月ごろです。挿し木の方法は以下で解説していきます。

挿し木の方法

- 新しい枝の先を5cm切り、挿し穂にします。このとき、切り口をななめに切ることがポイントです。切り口をななめにすることで、水分を吸収する面積が大きくなり発根しやすくなるのです。

- 挿し穂の切り口は、乾燥しないように1時間ほど水につけておきます。

- 赤玉土(小粒)に挿して、たっぷり水やりをしましょう。

- 根が出るまで日陰に置いて管理します。

「グミの木の剪定に失敗すると実がつかなくなるのでは」と不安な方は、ぜひ一度業者に相談してみてください。弊社ではお客様のご相談に応じた業者の手配をおこなってまいります。グミの木の剪定やお手入れに対応できる業者のご紹介が可能ですので、お気軽にお電話ください。