アオキの剪定は、4月~5月ごろにおこなうようにしましょう。アオキは6月ごろから翌年に開花する花芽を付けるため、6月以降に剪定をおこなうと花芽を切り落としてしまうおそれがあります。

翌年に花をたくさんつけさせるために、アオキの剪定は遅くても5月までに終わらせるようにしましょう。この記事では、アオキの剪定方法や育て方・注意すべき病害虫などについてご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

アオキの剪定方法

アオキを健康的に育てていくためには、正しい方法で剪定をおこなうことが不可欠です。間違った方法で剪定をおこなうと、樹勢を落として元気をなくしてしまうおそれがあります。この項目では、アオキの剪定方法についてご紹介します。

必要な道具

初めて剪定をおこなうという場合、まずはアオキの剪定に必要な道具をそろえる必要があります。基本的にアオキの剪定には、「軍手」と「剪定ばさみ」があれば問題ありません。

軍手は剪定の際に枝葉でケガをしないためにも必ず装着するようにしてください。剪定ばさみは、普通のはさみと違って刃が曲線状になっており、グリップとバネの力で枝を切りやすくなっています。これらの道具は、通販やホームセンターなどで購入することができます。

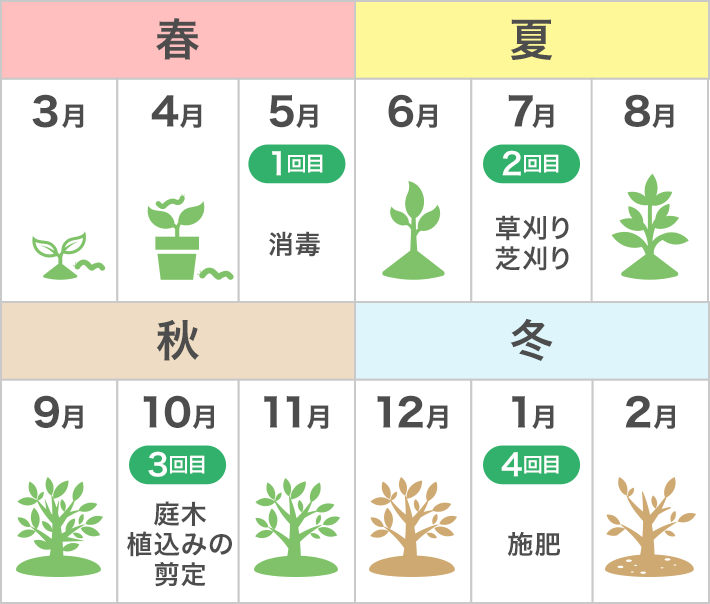

剪定時期

6月ごろになると、アオキは翌年に開花する花芽を付け始めます。そのため6月以降に剪定をおこなうと、花芽のついた枝を切り落としてしまうおそれがあります。花芽を切り落とすと、翌年に咲く花の数が少なくなってしまうのです。花芽が形成される前の4月~5月までには剪定を済ませておくようにしましょう。

基本は間引き剪定

アオキは生長しても大きく樹形が乱れにくいため、必要最低限の樹形を保つ「間引き剪定」を基本として剪定をおこないます。間引き剪定は、不要な枝を根元から切り落とし、枝数を減らして風とおしをよくする方法です。

基本的にアオキ全体の樹形を確認しつつ、混み合った枝や枯れた枝などの不要な枝を切り落としてください。このとき、長く伸びている古い枝も根元からバッサリと切って、全体の風とおしをよくしておきましょう。ある程度不要な枝と古い枝を切り落として、全体の樹形が整っていれば問題ありません。

業者に依頼するという手も!

アオキは自分でも剪定することができますが、完璧に仕上げたいという場合、業者に依頼するのがおすすめです。業者であれば、豊富な知識と経験でアオキを健康的で美しい状態に剪定してもらうことができます。弊社にご連絡いただければ、アオキの剪定が可能な業者をご紹介いたします。

アオキの育て方

アオキを健康的に保つためには、正しい育て方を理解しておくことが大切です。間違った育て方は、アオキを不健康にして最悪の場合、枯らせてしまうおそれがあります。この項目では、アオキの育て方についてご紹介します。

育てる場所

アオキは直射日光や強い風を苦手としている植物です。そのため、直射日光を避けられる日陰で育ててあげましょう。しかし、ある程度の日光は生長に必要なため、まったく日の差さない場所で育てるのは避けるようにしてください。

肥料の与え方

アオキは基本的に肥料を必要としません。肥料を与えなくても問題なく生長させることができますが、樹高を大きくしたり実を多く付けたりしたい場合、春と秋に鶏糞を与えましょう。このとき、生長させたいばかりに大量に肥料を与えると、枝葉が茂って樹形が乱れてしまいます。そのため、肥料を与える場合は、必ず適量だけを与えるようにしましょう。

水やりの方法

地植えの場合、雨水だけで充分なため水やりをおこなう必要はありません。鉢植えの場合は、春から秋にかけては土が常に湿るように、しっかりと水やりをおこなってください。しかし、冬は土が乾きにくくなっているため、水やりの頻度を抑えるようにしましょう。

業者に相談してみよう!

自分でアオキを育てていて、なぜかうまく生長させることができないとお悩みの方は、一度業者に相談してみるのがおすすめです。業者に相談することで、アオキの現状を確認して生長しない原因や今後どのように育ててればよいのか、適切なアドバイスをもらうことができます。

弊社にご連絡いただければ、アオキの植え付けから施肥などを一括しておこなうことができる業者をご紹介いたします。

アオキで注意すべき病害虫

アオキに限らず植物を育てていくうえで、注意しなければならないのが病害虫です。病害虫は知らない間に植物に寄生して、どんどん植物を弱らせていってしまいます。そのため、注意すべき病害虫について理解しておくことが大切です。ここからは、アオキで注意すべき病害虫について見ていきましょう。

炭そ病

炭そ病は、植物の茎や葉に灰褐色や黒褐色の病岩ができる病気です。炭そ病が発症すると、感染箇所がくぼんだり最悪の場合、枯れたりしてしまいます。そのため、炭そ病を発見したときは、感染箇所を切り落としたうえで専用の薬品を使って対処するようにしましょう。

うどんこ病

うどんこ病は、おもに植物の若い葉や茎などに白いカビが生える病気です。うどんこ病が発症すると、感染箇所が白いカビに覆われ生長を阻害されてしまいます。最悪の場合、枯れてしまうおそれもあるため、早急に対処することが大切です。

初期段階であれば専用の薬品を散布し、重度の症状になっている場合は、感染箇所を切り落としたうえで専用の薬品で対処するようにしましょう。

アブラムシ

アブラムシは、体長2mm前後で黄緑色や黒褐色の見た目をした害虫の一種です。アブラムシに寄生された植物は、新芽などから栄養を吸い取られたり、排泄物ですす病を誘発させられたりしてしまいます。そのため、アブラムシを見つけたら、専用の殺虫剤で早急に駆除するようにしましょう。

シャクトリムシ

シャクトリムシは、体長4cm前後でさまざまな種類が存在しているイモムシの一種です。シャクトリムシに寄生された植物は、葉が食害されたり排泄物などで景観を損ねたりしてしまいます。そのため、シャクトリムシを見つけたら、ピンセットなどで捕殺して対処するようにしましょう。

病害虫は業者に対処してもらおう!

自分では、どのように対処すればよいのかわからない病害虫を見つけた場合、業者に対処してもらうのがおすすめです。業者であれば、適切に駆除や消毒の対処をしてもらうことができます。

弊社では、幅広い害虫の駆除や消毒、予防に対応可能な業者と多数提携をしております。また、「剪定も依頼したい」「育て方のアドバイスがほしい」などのご要望にもお応えいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。