木を剪定するときは忌み枝を切るというのは知っていても、いざ木を見ると「どれが忌み枝なの?」「どこまで切ればいいの?」と迷ってしまいますよね。

忌み枝は木の美観や生育の妨げになる不要な枝ですが、切るべきかどうか迷ったときには無理に切らずに様子を見るのがおすすめです。

明らかに支障のある枝でないなら、残しておいたからといって木が枯れてしまうほどの問題にはめったにならないからです。

このコラムでは、忌み枝に関する以下の内容を解説します。

- 忌み枝の見分け方

- 忌み枝を切るかどうかの判断方法

- 忌み枝を切る手順

このコラムを読めば、剪定でどの枝を切るべきか迷うことなく、自然できれいな樹形を作れるようになります。

忌み枝は人や木にとって都合の悪い枝

忌み枝は、木の見栄えや生育を悪くする不要な枝です。不要な枝を取り除いていくことは、木が自然で美しい姿と健康に生育できる環境を整えるための剪定の基本です。

ここでは忌み枝の種類と特徴、忌み枝を残しておくとどうなってしまうのかを解説します。どんな枝が不要なのかを理解しておけば、実際の木を見たときに判断がしやすくなります。

忌み枝の種類と特徴

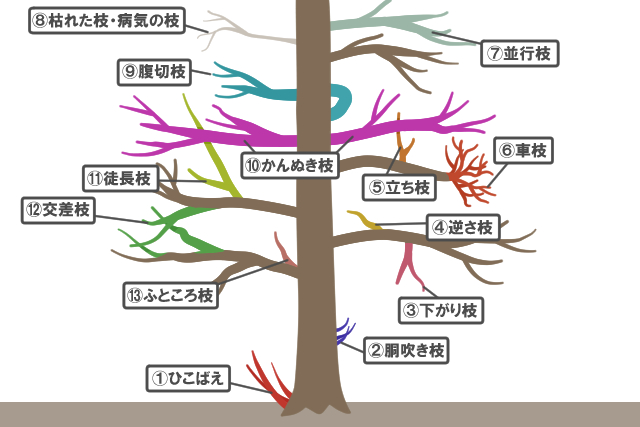

まずは一般的に忌み枝とされる枝の種類をご紹介します。剪定をするときに判断ができるよう、どのような特徴のある枝が忌み枝なのかイメージしておきましょう。

| 忌み枝の種類と特徴 | ||

|---|---|---|

| 名称 | 特徴 | 切る理由 |

| ①ひこばえ(やご) | 幹の地際から出る若い枝。 |

|

| ②胴吹き枝(幹吹き枝) | 幹から直接出る若く細い枝。 |

|

| ③下がり枝(垂れ枝) | 下方向に伸びた枝。 |

|

| ④逆さ枝(内向枝) | 木の内側に向かって伸びている枝。 |

|

| ⑤立ち枝 | 真上に向かって伸びる枝。 |

|

| ⑥車枝 | 1ヵ所から3本以上の枝が車輪の軸のように出ている枝。 |

|

| ⑦並行枝(重なり枝) | 上下の近い位置に並んで生えている枝。 |

|

| ⑧枯れた枝・病気の枝 | 変色している、虫がわいているなどの症状が見られる枝。 |

|

| ⑨腹切枝(幹切り枝) | 幹を横切るように伸びている枝。 |

|

| ⑩かんぬき枝 | 幹の同じ高さに2本の枝が出て、幹を貫くようになっている枝。 |

|

| ⑪徒長枝 | 極端に生長が早く突き出すように伸びた枝。 |

|

| ⑫交差枝(絡み枝) | ほかの枝に絡まるように接近している枝。 |

|

| ⑬ふところ枝 | 木の内側に出ている細い枝。 |

|

忌み枝が起こすトラブル

枝が忌み枝かどうかを判断するためには、どのような枝がどのようなトラブルを引き起こすのかを理解しておくことが重要です。自然に伸びている木の枝は、「これは〇〇枝」と明確に分けられるものばかりではないからです。

どんな状況を避ける必要があるのかを知っていれば、枝を見て切ったほうがよいかどうかイメージがしやすくなります。

忌み枝が起こすトラブルはおもに見栄えが悪くなる、生育を阻害するの2つです。それぞれ詳しく解説します。

見栄えが悪くなる

逆さ枝、ひこばえ、徒長枝などは、木全体の見栄えを悪くする忌み枝です。

幹を中心として外側や上へと広がり、枝分かれしていくのが本来の枝の伸び方です。その流れに逆らって内向きに伸びる逆さ枝や下向きに伸びる下がり枝などは不自然な印象を与え、全体がどこかぎこちない樹形になります。

幹の途中から唐突に出るひこばえや胴吹き枝があると、悪目立ちして散らかっているように見えます。

全体のシルエットからはみ出して長く飛び出している徒長枝も、手入れが行き届いていないようでだらしのない印象になってしまうのです。

木全体のバランスを見たときに違和感のある枝は、忌み枝だと判断できます。

生育を阻害する

ひこばえや徒長枝、ふところ枝、交差枝などは、ほかの枝や木全体の生育を邪魔してしまう忌み枝です。

ひこばえ、胴吹き枝、徒長枝などは、とくに生長が早い枝です。これらの枝はほかの枝に配分されるはずの養分を優先的に使うので、全体の生育を遅らせてしまいます。

また、ふところ枝などの内側で込み合う枝、交差枝などのほかの枝に陰を作る枝があると、

- 光合成の効率が悪くなってほかの枝や全体の生育が妨げられる。

- 風通しが悪くなって病害虫が発生しやすくなる。

- 枝同士がぶつかって傷ついたり、癒着したりする。

といったトラブルの原因になります。枝同士の間隔が狭く混み合う原因になっている枝は、忌み枝だと判断できるのです。

基本的には切るべき枝である忌み枝ですが、実際の作業では切るべきかどうか迷ってしまうことが多いですよね。「これは切らなくてもいいんじゃないか?」と不安に思ったら、ひとまず切らずに様子を見ましょう。

忌み枝のなかにも、すぐに切らなければいけない忌み枝と、すぐには切らなくても大丈夫な忌み枝があります。すぐに切ったほうがよいのは、木の生育に明らかな悪影響がある場合です。切るかどうか迷うくらいの忌み枝なら、しばらく様子を見ても問題はないことが多いのです。

このあとの章では、明らかに悪影響があってすぐに切ったほうがよい忌み枝とはどのような枝なのか、忌み枝であっても切らなくてもよいのはどんな場合なのか解説していきます。

見つけ次第切ったほうがよい忌み枝

木にとって直ちに悪影響があると考えられる忌み枝は、病気の枝や枯れた枝、ほかの枝とぶつかっている枝です。それぞれどのような問題があるのか見ていきましょう。

病気の枝や枯れた枝

カビなどの病原菌や害虫などの被害によって病気になってしまった枝は、早急に取り除く必要があります。病気にかかった枝は残しておいても回復しないばかりか、そこから細菌や害虫が繁殖して病気が広がり、木全体が枯れてしまうおそれもあります。

日光不足などによってすでに枯れてしまった枝も、すぐに切ったほうがよいです。枯れた枝も元には戻りませんが、木は枯れた枝にも栄養を送り続けるので、体力を消耗してしまいます。また、枯れて腐った枝には病原菌や害虫が発生しやすくなります。

病気の枝や枯れた枝は木にとって百害あって一利なしの枝ですので、剪定の適期でなくてもいつでも剪定ができます。見つけたらすぐに切り落としましょう。

すす病とカイガラムシの影響で葉が枯れています?#コーヒー #珈琲 #coffee pic.twitter.com/eX3fKrONuW

— 環境総合管理機構 守山農場【公式】 (@ksk_agri) November 2, 2021

片主枝が枯死した木でも見とく? pic.twitter.com/PjhOh6LIsi

— ふくもも(っ'-')╮ =͟͟͞?? (@kuniminomomo1) July 23, 2020

ほかの枝とぶつかっている枝

枝同士が接近してぶつかりそうになっていたり、すでに接触していたりする場合、早めに対処しておいたほうがよいです。

木の枝は伸びるにつれて太くなるので、枝同士が接触していると互いを傷つけてしまいます。枝についた傷は病原菌や害虫を引き寄せる原因になるのです。

また、接触した枝同士がくっついて癒着することもあります。癒着した枝は見栄えが悪く、片方を残して切ろうとしてもいびつな形になってしまいす。 あとあとの剪定が大変にならないためにも、生長したらいずれ接触しそうな枝は早めに取り除いておきましょう。

ぱっと見わかりづらいけれど、これ枝分かれしたんじゃなくて、枝分かれして伸びてた枝が育った先で合流して癒着して引っ付いてる。見た目見苦しいのでまるごとカットした pic.twitter.com/ZKVMnaFg9O

— 低気圧に弱いゆうす湖♨️ (@yousko_2nd) August 31, 2021

出戻り枝の癒着 (  ̄(エ) ̄);#伊豆 #姫娑羅 #ヒメシャラ #夏椿 #wood #不思議 pic.twitter.com/IHRfSUMHVs

— CRFアフツイ&カブ90@Herb伊豆 (@HerbVillage) December 15, 2014

迷ったら切らないほうがよい忌み枝

切るかどうか迷ったときには切らずに様子を見たほうがよいのは、樹形を乱す枝、太くて大きな枝、生育が早い枝です。残しておいてもよい理由を解説します。

樹形を乱す枝

逆さ枝や下り枝などの樹形を乱す枝は忌み枝とされますが、残しておいても木にとっては支障がないことも多いです。見栄えの悪い枝を切るのは、あくまで人間の都合だからです。

樹形は好みの問題でもあります。分類でいえば忌み枝とされるような枝でも、形が自分好みだと思うときやそこまで気にならないときは残しておきましょう。残した枝が生長し、明らかに自分好みでなくなったら、そのときに切ればよいのです。

太く大きな枝

忌み枝ではあるけれど大きな枝なので切るのをためらわれるというときは、いったん様子を見ましょう。

太くて大きい枝は、一度に切ると部分的に枝葉がなくなって穴が開いたように見栄えが悪くなることがあります。また、葉の量が極端に減ると木は光合成できる量が少なくなり、体力が弱ってしまう場合もあるのです。

全体の葉の量を増やしたいという場合は、忌み枝を切ってもスカスカにならない程度に周りの枝が伸びて枝葉が充実してから切るのがおすすめです。

生育の早い枝

ひこばえや胴吹き枝、徒長枝などの生長が早い枝は忌み枝とされますが、むやみに切らないほうがよい場合があります。木は弱ったときに、あえてひこばえなどの枝を出すことがあるからです。

ひこばえは木の子どものようなものなので、弱った木が子孫を反映しようとして出している可能性があります。胴吹き枝や徒長枝は、日光不足などを補うために急いで葉を増やそうとして出していることもあります。

つまり生長の早い忌み枝が出ていることは、木の生育状況に問題があることのサインかもしれないのです。そうだった場合、木が問題に対処しようとして出している枝を切り取ってしまうことは逆効果になります。

例えば胴吹き枝の近くに先端が枯れたり葉が少なくなったりといった弱った枝がある場合、胴吹き枝を残して育て、大きくなったら弱った枝のほうを切るという対処も可能です。このように若い枝に切り替えることで、木全体の寿命を延ばすことができます。

鶴岡八幡宮の大銀杏 公暁がこの銀杏の木に隠れて3代将軍源実朝を暗殺したと伝えられる樹齢1千年の大銀杏は、平成22年3月10日の嵐で倒れてしまったが、一ヶ月後には残った根からひこばえが芽吹き始め、生育の良いひこばえを剪定して育てている。 pic.twitter.com/Kb0SBHmuDz

— 独歩 (@yojigentoire) April 6, 2014

キレイに縦に発芽中!

— あぐり@みかん日記 (@A_Mikanblog) May 20, 2021

基本と言われている剪定は、この徒長枝を樹形を乱すとか、良い実がならないといって悪者扱いして切るけど、自分の場合はこの徒長枝はヒーロー扱い!!切りません!頑張れヒーロー良い実をつかせろ! pic.twitter.com/EYiV4Jfvv3

忌み枝の剪定4つのポイント

切るべき忌み枝の判断がある程度できるようになったら、次は実際に剪定で切る方法を見ていきましょう。忌み枝を切るときには、大きく4つのポイントがあります。

- 枝の付け根で切る

- 明らかに不要な枝から切る

- 大きな枝から切る

- 混み合う枝を切る

それぞれ解説します。

枝の付け根で切る

忌み枝を切るときには、基本的に枝分かれしている付け根の位置で切ります。木の枝は途中で切るとそこから枝分かれをするので、中途半端に残しておくとかえって樹形を乱したり、混み合ったりしてしまうのです。

また、徒長枝などの生長の早い枝は、途中で切ってもすぐに伸びて元通りになります。不要だと判断した枝は、思い切って根元から切りましょう。

木にも生命力がありますから、切られたらそこから繁殖するかのように小枝が出てきます。この写真は軽井沢警察の駐車場。バッサリと切るとみっともない形になり、2,3年で小枝が出てきます。形よく枝の付け根から切ると小枝は出ません。そういうことを知っている造園屋に頼みましょう。#軽井沢 pic.twitter.com/UaMQwS5wp2

— 軽井沢・広川小夜子 (@sayokohirokawa) June 20, 2020

明らかに不要な枝から切る

まずは木の枝を全体的にチェックし、明らかに切ったほうがよいと判断できる忌み枝を切っていきましょう。枯れた枝や病気の枝、ほかの枝とぶつかっている枝などです。

切るかどうか迷う枝は後回しにします。ある程度忌み枝を切ると枝同士の間隔が広くなり、迷っていた枝はそれほど邪魔ではなくなることもあるからです。わかりやすい忌み枝から順に切っていくことで、不必要に切りすぎてしまうことを防げます。

大きな枝から切る

切ったほうがよいと思う枝がいくつかあるときは、より太く大きい枝を先に切りましょう。小さな枝を切ったあとに大きな枝を切ると、思った以上に枝葉が減って貧弱な印象になってしまうことがあります。

大きな枝を切ったら一度全体のバランスを見て、改めて小さいほうの枝を切るべきか判断しましょう。

混み合う枝を切る

明らかに不要な枝をある程度切り終えたら、今度は混み合っている部分の枝を間引いてバランスを調整します。間隔が狭い枝や重なっている枝、全体の枝の流れからずれている枝などを切っていきましょう。

木の枝は左右に交互に出ていて、それぞれの間隔が均一に広がっている姿にするとバランスがよくなります。例えばかんぬき枝や車枝などの1ヵ所からたくさんの枝が出ている場合、互い違いになるように片側の枝を切り落としていきましょう。

この

— ゆうちい (@youyouyouyou50) April 30, 2019

エンジの木

綺麗に剪定されてるな

まばらな葉っぱに

均等な透かし具合い

樹形も

扇形に近くて

いったい誰がやったんだろぅ

センスあるよな

ボクデス( ᐛ )#こんにちは #写真 #写真で奏でる私の世界 #写真で伝えたい私の世界 pic.twitter.com/QLPRludhUM

忌み枝の扱いに迷ったときはプロに聞いてみるのがおすすめ

忌み枝をどのように扱えばよいのかを解説してきましたが、「やっぱり判断が難しい」「失敗しないか不安」ということもありますよね。そのような場合は、剪定業者などのプロに相談してみましょう。

プロに剪定を任せることには、以下のようなメリットがあります。

- 時間と労力を節約できる

- きれいに仕上げてくれる

- ゴミの処分も頼める

- 今後の剪定や育て方について相談できる

プロは自分でするよりも素早く丁寧に剪定をしてくれます。経験の豊富なプロであれば、枝の伸び方や全体のバランスを考えて切る枝を適切に判断することができるのです。また、切った枝も引き取って処分してもらえるので、後片付けの手間もありません。

プロの目線で剪定の仕方についてアドバイスを聞いておけば、今後自分で剪定をするときの役にも立ちます。あくまで自分で剪定をできるようになりたいとしても、一度はプロにお手本を見せてもらっておくというのもおすすめです。

剪定のプロを呼びたいときはお庭110番にご相談ください!

剪定業者や造園業者などはたくさんあるので、「どこに頼めばいいのかわからない」ということもあるでしょう。

当サイト【お庭110番】では、剪定や庭木に関するさまざまなお悩みに対応できるプロをご紹介するサービスを提供しております。24時間365日受付対応の相談窓口でご要望を伝えていただけば、お応えできる最適な業者を素早く手配いたします。

剪定の現地調査や見積りは原則無料(※)で対応しております。見積りを見てからキャンセルも可能ですので、「まずは話だけ聞きたい」という場合でも安心です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様の了承をいただいた上で、調査費用等をいただく場合がございます。

【参考】

「剪定 「コツ」の科学 いつどこで切ったらよいかがわかる」上条祐一郎

(講談社 2016年)

「大人の園芸ブックス庭木の剪定コツのコツ」富澤 彰夫/新井 孝次朗【監修】

(小学館2006年)

【参考動画】

横浜マイスター:木下透の剪定講座

No.111 忌み枝除去の実際①

No.112_忌み枝除去の実際②