つるバラのアンジェラの剪定は、誘引する前におこなっておきましょう。なぜなら、剪定をおこなわないと枝先が細くなり出てくる芽が小さくなってしまうからです。そして枝が混み合うと、花の数が少なくなってしまいます。

当記事では、つるバラアンジェラの剪定方法や誘引について解説していきますのでぜひ参考にしてください。 剪定や誘引をおこない、毎年きれいな花が咲くようにしていきましょう。

目次

つるバラアンジェラの剪定時期や方法について

つるばらアンジェラは、枝を誘引して花をきれいに咲かせることができます。誘引をする前にまず剪定をして不要な枝を整理しておきましょう。この章ではアンジェラの剪定時期や方法について解説していきます。

剪定するときに必要な道具

剪定するときに必要な道具を見ていきましょう。

・剪定ばさみ

剪定ばさみは、刃が湾曲しており持ち手にバネがついているのが特徴です。直径2cm程度までの枝を切ることができます。バラの切り口に傷を残さないようにするためには、切れ味のよいはさみを使うことが大切です。

・長袖の服

とげが皮膚に刺さらないように、厚めの長袖の服を用意しましょう。

・保護メガネ

剪定作業中に枝が目に刺さると危険なので、目を守るために保護メガネを装着します。

・手袋

バラにはとげがあるので、剪定作業をするときは必ず革手袋や園芸作業用の手袋を使用します。軍手はとげが刺さるおそれがあるのでやめましょう。

・のこぎり

剪定ばさみで切れないような太い枝を切るときに使います。枝を切るときにほかの枝を傷つけないよう片刃になっている剪定用ののこぎりがおすすめです。剪定用ののこぎりは持ち手部分がカーブしていて、片手で作業しやすいようになっているといった特徴もあります。

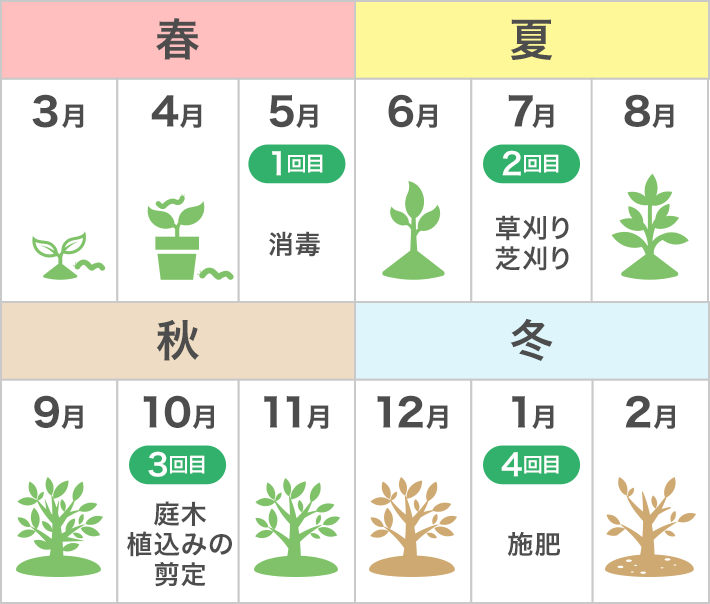

剪定時期と剪定方法

アンジェラの剪定は育てて2年目の冬からおこないます。つるバラのアンジェラは、育ち始めて間もない株は2年目から開花します。そのため、1年目には剪定が必要ありません。

剪定の時期は、12月末~1月ごろがよいでしょう。2月になってしまうと新しい芽ができ始めるので、誤って新しい芽を取ってしまうおそれがあります。また、新芽が動き出してから剪定すると切り口から樹液が流れて止まらなくなる場合があるので注意してください。

剪定をする前にまず、すべての葉を取り除いていきます。そうすることで枝の状態がわかりやすくなるためです。剪定するときは枯れた枝、細い枝は根元から切り落として風通しや日当たりをよくしましょう。枝を切るときは切り口が斜めになるように切るのがポイントです。

また、その年の春に花をつけた新しい枝も先端を20cmほど切り落とします。古くて花のつかなかった太い枝は、根元からのこぎりで切っていきましょう。切り口には癒合剤を塗っておくと枯れ込み防止になります。

アンジェラは、生長が盛んなので夏に枝がよく伸びます。伸びた枝が混み合うと風通しが悪くなり、花付きが悪くなります。そこで剪定で枝を切ることで、風通しがよくなり、花付きが悪くなるのを防ぐのです。

つるバラの剪定でお困りの際は、弊社までご相談ください。相談いただきましたら、つるバラの剪定に対応可能な業者の手配をしてまいります。

冬の剪定作業が終わったら誘引をしていこう

誘引とは植物のつるや枝をフェンスや支柱にヒモで結び付けて、固定させていく作業のことをいいます。誘引をすることでつるの伸びる方向や、植物全体の形を整えることができるのです。また、枝に日光を当てやすくし花や実をつけやすくなるのです。誘引は冬の剪定作業と一緒におこないましょう。

誘引するときのコツ

誘引するときは、麻のひもやビニールテープを使います。また枝は無理やり引っ張ると、折れてしまうので注意しましょう。一番太い枝から誘引していきます。そのほかにも、誘引するときには以下のようなコツがあるので見ていきましょう。

・水平になるように誘引する

バラの新芽は枝の先端から出てきます。そのためバラの枝を水平に寝かせることで、先端だと勘違いし新芽が出るようになり、花がたくさん咲きやすくなるのです。

・12月におこなう

つるバラは寒くなってくると、枝が固くなり折れやすくなります。そのため枝がまだ柔らかい12月に誘引するのがよいでしょう。誘引作業は遅くても、1月中旬までには終わらせておくのがよいです。

・枝と枝の間は30cmほどあけて固定する

間隔が狭いと風通しが悪くなり、病気や害虫が発生しやすくなるので枝と枝の間は間隔をあけて固定します。

剪定や誘引はきれいなつるバラを咲かせるためには、必要不可欠な作業になります。しかし、剪定や誘引を自分でやるのは難しそうと思ったときは業者に依頼するのがよいでしょう。業者に依頼すれば、プロの技術で剪定や誘引によって美しいつるバラの花を楽しむことができます。

弊社ではつるバラの剪定や誘引に対応できる業者のご紹介をしております。「業者に依頼するといくらかかるかわからないので不安……」という方もお気軽にお電話ください。お見積りは無料となっております。

初心者でも育てやすい!育てるときに気をつけるポイントについて解説

つるバラのアンジェラは樹勢がとても強く、剪定を繰り返しおこなわないと3mを超えるほど生長します。そのため、地植えのほうがおすすめです。また、花付きもよくとげが少ないので初心者でも育てやすいといわれています。そんなアンジェラを育てるときのポイントについて見ていきましょう。

日当たり

アンジェラは日陰でも育ちます。日当たりのよい場所で地植えすると、大きく生長するので、広いスペースに植え付けをしましょう。

水やり

冬は水やりをおこなわなくても大丈夫ですが、春から秋にかけては十分に水やりをおこないましょう。

肥料

冬に、翌年の春のために寒肥を与えます。与えるのは、ゆっくりと効果があらわれる緩効性の有機肥料がよいです。

病害虫

アンジェラは、病気や害虫には強いといわれています。しかし、対策をしておくことでより健康に育てることができるでしょう。

【病気】

・うどんこ病

うどんこ病は、葉っぱが白くなる病気です。カビが繁殖した部分は、うまく光合成をおこなうことができなくなります。うどんこ病を放置していると、葉っぱが枯れるおそれがあります。うどんこ病の発生しやすい時期は、春と秋になります。この時期は、ちょうど植物の生長時期とも被る場合があるので対策しておくことが大切です。

対策方法は、専用の薬剤を散布しておくことや水はけのよい土づくりをすることなどがあります。また、うどんこ病は風通しが悪いと発生しやすいので、剪定をして枝葉が混み合わないようにしておきましょう。

・黒点病

葉に黒褐色の斑点ができ、黄色く変色して枯れて落ちてしまいます。黒い斑点があらわれることから黒点病とよばれています。黒点病の発生しやすい時期は、湿気が多い梅雨や9月~11月の雨の多い時期です。とくにバラで発生しやすい病気といわれています。

対策方法は、葉っぱや枝を剪定して風通しをよくすることです。また、水やりをおこなうときは株から水やりをし、葉に水がかからないようにしましょう。葉に水をかけてしまうと、黒点病が発生しやすくなるからです。

【害虫】

・アブラムシ

アブラムシは体長が約1mm~4mmの小さな虫です。葉の裏や新芽についている場合があります。バラの葉や茎の樹液を吸うので、葉っぱが縮んだり病気にかかったりするおそれがあります。発生時期は、4月~11月になります。そのため3月ごろには市販の殺虫剤を使って対策をおこないましょう。

・テッポウムシ

テッポウムシは、カミキリムシの幼虫です。バラの幹の中を食害するので、最悪の場合枯れてしまうおそれがあります。株元におがくずに似たフンがみられると、テッポウムシが発生している兆候です。

フンの近くに穴があるはずです。そこが侵入口になるので、専用の薬剤を使って駆除していきましょう。

バラを健康に育てていくためには、予防をおこなうことも大切です。しかし、自分で対策するのが難しいと感じた場合は、業者に相談するのがよいでしょう。弊社では、バラの消毒や施肥にも対応が可能な業者のご紹介をしております。お気軽にご相談ください。

【記載情報はコンテンツ作成時の情報です】