中国から伝わった牡丹は、その美しさから多くの人々に昔から愛されてきました。そんな牡丹の花をきちんと咲かせるには、剪定はもちろんのこと芽かきや花がら摘みなどの細かいお手入れが必要です。

芽かきや花がら摘みを怠ってしまうと、大きな花が咲かせられないうえに栄養不足で枯れてしまうことがあるからです。そのため、お手入れ方法を知って牡丹を育てていきましょう。

この記事では、牡丹の剪定方法や基本的な育て方についてもお伝えしていきます。美しい牡丹の花を咲かせるための一助となれば幸いです。

お庭110番では、牡丹の剪定に詳しい業者をご紹介することが可能です。 美しい牡丹を咲かせる方法のひとつとして、ぜひ業者依頼もご検討ください。

牡丹の剪定時期は9月~10月ごろ

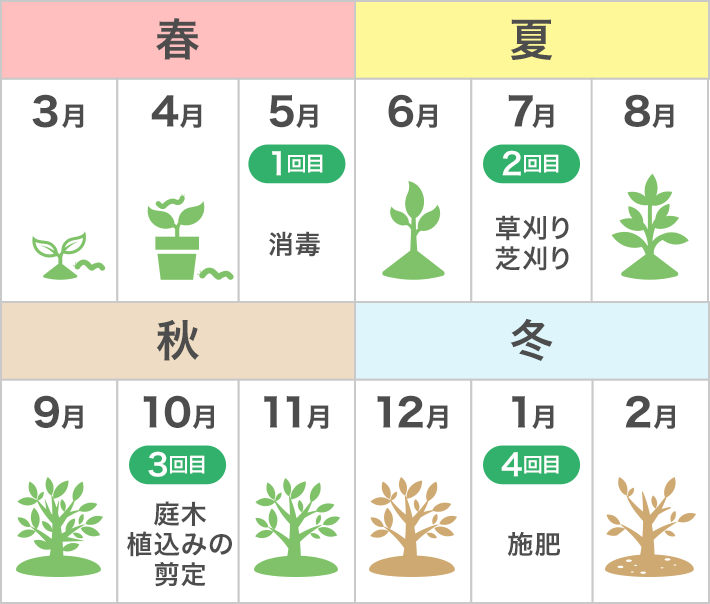

牡丹の剪定は、9月~10月ごろにおこないます。剪定には、消毒済みの剪定ばさみを用意しましょう。清潔で切れ味のよい剪定ばさみで切ることで、病気にかかるリスクを抑えることができます。

ほかにも、切った枝葉を片付ける掃除道具や太い枝を切るための園芸用ノコギリもあると便利です。

剪定方法

牡丹の剪定は、はじめに「葉刈り」をおこないます。葉刈りとは、葉をすべて切り落とすことです。葉と茎をつなぐ部分(葉柄)を残した状態で、剪定ばさみを使って切り取りましょう。

葉刈りが終わったら、今度は重なったり混みあったりしている枝(不要枝)を剪定していきます。不要枝は付け根から切り落としておきましょう。

不要枝を剪定したあとは、新しい枝を途中で切り戻します。切り戻しをおこなうことで、そこからさらに枝が伸びてくるのです。最後は、全体的に樹形を見ながら枝を間引いていきます。

枝葉を切って樹形を整える剪定は9月~10月におこないますが、牡丹にはほかにもお手入れが必要です。次章にて、芽かきや花がら摘みの適期や方法についてお伝えしていきます。

「剪定って難しそうだな……」 「自分でちゃんとできるか心配」 そんな方は、剪定のプロに依頼してみてはいかがでしょうか。 お庭110番は剪定業者をご紹介しています。

牡丹は芽かきや花がら摘みも必要

牡丹は、種から育てると花を咲かせるまでに8年近くを要します。そのため、苗木から育てるのが一般的です。しかし、販売されている苗木は近縁種である芍薬(シャクヤク)を台木(接ぎ木の根元部分に使われている木)とした苗木がほとんどです。

接ぎ木から芍薬の芽が出てくることがあるため、芽かきをおこないましょう。なお、芽かきも後述の花がら摘みも剪定の一種となります。

芽かきの方法

芍薬の芽は基本的に地中から伸びてくるため、剪定ばさみで切り取ります。その際、土を掘り起こして台木の根元から切り落とすようにしましょう。牡丹か芍薬、どちらの芽か分からない場合には葉を見て確認します。葉の形状がフォークのように先端が分かれているものが牡丹、丸みを帯びたものが芍薬となります。

花がら摘みの方法

牡丹は4月~5月ごろに開花するため、5月~6月ごろに花がら摘みをしましょう。開花後も花を咲かせたままにしておくと実がついてしまうのです。

また花を咲かすために栄養を使う分、成長が衰えてしまうため取り除く必要があります。花と一番上の葉の間を、剪定ばさみで切り取りましょう。

お庭110番では、ご紹介した作業すべてを任せられる業者をご案内可能です。 プロの力を借りながら、楽しく牡丹を育ててみませんか。

牡丹の日常的なお手入れ方法

最後は、牡丹のお手入れ方法についてお伝えしていきます。牡丹の特徴を知って、適切な方法で育てていきましょう。

育てる場所

牡丹は湿った場所が苦手なため、日当たりと風通しのよい場所で育てます。暑さも得意ではないため真夏は鉢植えで育てているなら、午後から日陰になるようなできるだけ涼しい場所が最適です。

寒さには強いほうですが鉢植えの場合は枯れるおそれがあるため、冬はできるだけ暖かい場所で育てるようにしましょう。

水やりの頻度

牡丹は、湿気をあまり帯びないように乾かし気味で育てます。土が乾いていたら水を与えるぐらいの頻度で構いません。とくに冬は、水を与えると土が凍りつくおそれがあるため控えたほうがよいでしょう。

肥料

肥料は5月から6月ごろと9月下旬から10月上旬ごろに、緩効性の化成肥料を与えます。また植えつけた翌年以降なら3月の芽が出たころにも与えるのがおすすめです。

病害虫

牡丹は、病気や害虫にも注意が必要です。牡丹のかかりやすい病気や害虫について見ていきましょう。

・うどんこ病

うどんこ病は、葉や新芽などに白い粉のようなものが現れる病気です。粉の正体はカビで、葉が丸まったり変色したりして光合成を阻害します。

・灰色カビ病(ボトリチス病)

灰色カビ病は葉や花弁に斑点が現れ、次第にカビに覆われて枯れてしまう病気です。原因は糸状菌というカビの一種です。灰色カビ病は、うどんこ病と同様に湿度が高いと発生しやすいです。

・対処法、予防方法

どちらの病気も、湿気を抑えるために剪定で枝葉を整えることはもちろん、枯れ葉から感染することがあるためゴミとして処分することも大切です。上記の症状が見られる葉や花は切り取り、薬剤を散布して対処しましょう。

・カイガラムシ

カイガラムシは枝葉の混みあった環境を好み、枝や葉に取りつく体長1~3ミリメートルほどの虫です。

色や形状は赤色や白色、丸みの帯びたものから毛の生えたものまでさまざまです。いずれも植物の養分を吸い、その排泄物を植物に付着させて「すす病」を発症させます。

すす病は、葉や枝が黒く変色して枯れてしまう病気です。カイガラムシは、身体が殻に覆われており殺虫剤が効きづらいものが多いです。そのため、歯ブラシで擦り落としたりテープで貼り付けたりして駆除しましょう。

きちんとお手入れしていても花が咲かなかったり、病害虫に悩まされていたりする場合は、業者に相談してみてはいかがでしょうか。弊社では、剪定をはじめとした庭木の手入れに対応している業者を紹介しています。施肥や害虫対策の消毒なども業者にお任せください。フリーダイヤルで受け付けをしておりますので、お気軽にご相談お待ちしております。