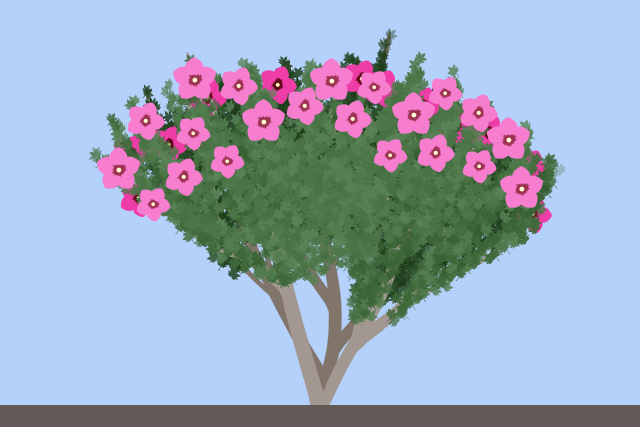

「庭木としてムクゲを植え付けたいけど、剪定やお手入れって難しいのかな?」

「剪定はいつの時期にやればいいんだろう」

このように悩んでいませんか。

ムクゲの剪定やお手入れはそれほど難しくありません。この記事でご紹介している方法を実行すれば、初心者の方でもテキパキと作業を進めることが可能です。

この記事では、ムクゲを上手に育てるうえで重要となる『剪定に最適な時期・強剪定の仕方・水や肥料の与え方・害虫および病気対策』についても解説しています。

正しい剪定方法や時期を知ることで、お庭にきれいなムクゲの花を咲かせることが可能になります。ぜひ参考にしてくださいね。

目次

ムクゲ(木槿)の剪定方法・適期

ムクゲを剪定するときは、基本的に透かし剪定を行います。

透かし剪定とは、枝の形やバランスを考えながら不要な枝を1本ずつ落とし、風通しをよくする剪定方法のこと。風通しを良くすることで病気の対策になり、見栄えもよくなるので一石二鳥の対策です。

透かし剪定の具体的な方法・時期は以下の通りです。

ムクゲに適した透かし剪定の方法

ムクゲの剪定方法は以下の通りです。

- ムクゲの剪定後の姿をイメージする

- 絡み合っている枝を根元から切っていく

- 飛び出ている枝を根元から切る

- ほかの枝と交差しているものを根元から切る

- 下や横に向かって伸びている枝を切る

- 切り落とした枝を処分する

まずはムクゲを剪定した後の姿をイメージしましょう。そうすることで剪定の目的を確認(サイズを小さくする・形を整えるなど)でき、失敗しにくくなります。

透かし剪定は枝の分かれ目のところで切ると自然な仕上がりになります。先端部分だけパッツリと切り落とすとぶつ切りになってしまい見栄えがよくなりません。

したがって枝を切り落とすときは、根元もしくは枝の分かれ目部分で切り落としてくださいね。

ムクゲの剪定に最適な時期は11~3月

ムクゲの剪定時期は、落葉期である11~3月がおすすめです。

この時期はムクゲの生長が一時的にストップし、休眠中にあります。そのため剪定に失敗したとしても、その悪影響がムクゲ全体にいきわたりにくくなります。

ムクゲの花は『春先に伸ばした枝木に咲く』とされています。

つまり、春に切りすぎてしまうと花が咲かなくなるおそれがあるが、冬の時期であれば切りすぎても翌年の開花時期までに枝が伸びる可能性があるということ。

春に失敗をすると取り返しがつかないが、冬であれば挽回の余地があるということですね。

このことから、ムクゲの剪定は11~3月におこなうことを強くおすすめします。

ムクゲの剪定におすすめの道具

ムクゲを剪定する際におすすめの道具は以下の通りです。

| 道具名 | 役割 | 価格 |

|---|---|---|

| 剪定ばさみ | 枝木の剪定 | 2,000円前後 |

| ノコギリ | ハサミでは切り落とせない箇所の剪定 | 4,000円前後 |

| 革もしくはゴム手袋 | 枝をしっかりと握る | 1,000円前後 |

| ゴーグル | ケガの防止 | 2,000円前後 |

| 脚立 | 高い場所の剪定 | 6,000円前後 |

| 養生シート | 掃除がはかどる | 2,000円前後 |

| 竹ぼうき | 残った枝木の掃除 | 1,000円前後 |

| ゴミ袋 | 枝木や葉の処分 | 1,000円前後 |

まずは自宅のムクゲの状況を下調べし、それに応じて必要な道具をそろえてください。

見た目を悪くするコブとヤゴの対処法

毎年同じ場所で切ると、ムクゲにコブができてしまいます。

コブとはその名の通り、切り目が「ボコッ」と出てきてしまう状態を指します。コブがあると外観を損ねますので、枝を切る場所はどんどん変えていきましょう。

切る場所の目安としては、コブがある場所(以前に切った場所)よりも低い箇所を切り落とすとよいでしょう。

また、ムクゲの剪定で忘れてはいけないのが、ヤゴの処理です。

ヤゴというのは、株元から伸びる勢いのある枝のこと。ヤゴがあると見栄えが悪くなるだけでなく、上部の枝に栄養がいかなくなってしまいます。

整った形をキープするなら春~秋にかけてこまめにヤゴを切り落としましょう。

適期の冬ではなく初夏に剪定をおこなう理由とその方法

基本的にムクゲの剪定適期は冬になります。冬に剪定をすることで、春先に芽吹く花芽を切り落とすリスクがなくなるからです。

しかしムクゲの生長具合によっては、初夏の段階でかなり大きくなっていることがあります。そうなりますと外観を損ねたり、枝木が庭の外にはみ出したりするおそれが出てくるので、初夏に剪定が必要なケースもあるのです。

初夏におすすめの剪定方法

初夏におこなうおすすめの剪定方法は以下の通りです。

- ムクゲの中で特に太い枝を探す

- その枝の根元の方に向かって視線を下ろし最初の枝の分かれ目を探す

- 枝目部分で太い方の枝を切り落とす

1~3を繰り返すことで、ムクゲをコンパクトにできます。この手法なら樹高が高すぎる枝のみを切り落とし、細くて樹高が低い枝だけ残せるからです。

ただし、この方法だと花数は減ってしまいます。

しかし初夏に剪定をしなければならないほど元気に育ったムクゲなら、細い枝にも花芽はついているもの。初心者にありがちな『花芽をすべて切り落としてしまった』という事態を回避できます。

つまり花芽を確実に残しながら、ムクゲを小さくできるわけですね。

初夏に剪定をしなければならない事態に陥ったときは、この方法がベストです。「花芽を確実に残したいけど、大きさをコンパクトにしたい」というときは実行してください。

ムクゲを強剪定すべき理由と方法

ムクゲは放っておくと樹高が4mにもなる植物です。そのため場合によっては強剪定でバッサリと切り落とすことも必要になります。

強剪定とは『太い枝を短く切り詰め、多くの枝や芽も併せて切り落とす作業』のこと。強剪定をすると切り口が大きくなるので、枝木の負担も大きくなります。

しかし、ムクゲは生命力が強い樹木です。

ムクゲが休眠中である11~3月に強剪定を実行すれば、さほど問題はありません。ムクゲが眠っている間に、強剪定でさっぱりさせましょう。

強剪定の方法

強剪定をする方法は以下の通りです。

- 太い枝を探す

- ノコギリでがっつり切り落とす

この時の注意点は、切り口は横から見て斜めにするということ。

こうすることで切り口に水が溜まりにくくなり、腐敗を回避できます。

ただし、ノコギリを使って斜めに切るのはかなり難しいです。もしも自分で作業をするのが難しいと感じたときは、業者に依頼することも検討してください。

ムクゲの剪定を依頼するときの費用相場

「ムクゲが大きく育ちすぎて手に負えない」「どの枝を切ればよいのか分からない」というときは、プロの剪定業者に依頼をするとよいでしょう。

しかし、剪定費用がどれくらいかかるのか分からず、依頼をためらうかもしれません。剪定しようか迷っている方は、以下の費用相場を参考にしてみてください。

●1本あたりの費用相場

| 木の高さ | 費用相場 |

|---|---|

| ~3m | 2,988円 |

| 3~5m | 6,860円 |

| 5~7m | 15,624円 |

※上表の平均価格は、剪定業者9社のホームページに記載されている料金の平均値を算出したものです。(2020年10月時点)

また、剪定費用は木の高さだけでなく職人が一日かけて剪定する日当制によって金額が決まることもあります。業者によっては切った枝葉の処分費や出張費が追加でかかることもあるので、正しい費用を知りたいという方は見積りから依頼しましょう。

優良業者を見つけるコツ

せっかく依頼するのなら、優良業者に頼みたいと思うものです。そこで、業者選びのポイントをいくつかご紹介します。

- 見積りが分かりやすい

- 不安なことの相談に乗ってくれる

- 対応が丁寧

- 作業実績が豊富

細部にわたる気遣いや、分かりやすい説明、豊富な経験などは、大切な木の剪定を任せるのですから必要不可欠だといえるでしょう。

まずは電話で相談してみよう!

費用相場や業者選びのポイントは分かっても、どうやって業者を調べるのかが重要です。

そこでご利用いただきたいのがお庭110番です。ご相談をお受けしたら、対応可能地域や作業内容などを考慮して、お客様に適した業者を手配いたします。

まずは不安なことを相談してみることからで構いませんので、ぜひお電話ください。

ムクゲの苗植え・挿し木・植え替えの手順

ここからはムクゲを上手に育てるために重要となる苗植え・挿し木・植え替えの手順と、それぞれに最適な時期を解説したします。

苗植えの手順

ムクゲの苗を植える場合はまず、日当たりと水はけがよい場所を選んでください。

ただし、ムクゲは夏場の乾燥を苦手としていますので、ある程度の水持ちが必要となります。そのため腐葉土気質のある土壌に植えるのがベストです。※

※ムクゲは鉢植えに植えることも可能です。しかしムクゲは生長すると大きさが3m前後になりますので、基本的には土壌に植えるのがおすすめです。

もしも腐葉土を含んだ土壌が近くにないのであればホームセンターで購入し、土壌に撒くとよいでしょう。

植え付ける場所を決めたらムクゲの苗植えをしましょう。

苗植えをするときは根鉢(植物を掘り返したときに、根っこの周りに付着している土のこと)よりも大きめの穴を土壌に掘ってください。そしてそこにムクゲを土と一緒に植え付けましょう。

最後に上から軽く土で覆います。こうすることで風に吹き飛ばされないようにします。

これでムクゲの苗植えは完了です。

苗植えに最適な時期

ムクゲの苗植えに最適な時期は、落葉中の12~3月です。

ほかの時期、例えば6月などに苗植えをすることも可能です。

したがって開花時期とムクゲの生長速度を計算して、ちょうど良いタイミングである12~3月に植えるのがベストです。

もしもこの記事を見ている日付が12~3月以外なのであれば、別の花を育てることも検討した方が良いでしょう。そこで以下に月別で植えるのがベストタイミングな植物を記載しましたので、参考にしてください。

| 月 | この時期に苗つけがおすすめの植物 |

|---|---|

| 4月 | マリーゴールド |

| 5月 | コスモス |

| 6月 | ヒマワリ |

| 7月 | アサガオ |

| 8月 | カーネーション |

| 9月 | スイセン |

| 10月 | スイートピー |

| 11月 | ハーブ類 |

挿し木の手順

ムクゲの挿し木方法は以下の通りです。

- 鉢植えに『赤玉土』を入れる

- ムクゲの枝を先端から10cmほどのところで切り落とす

- 枝の先端に咲いている花(2~3枚が目安)を残し、それ以外は全部切り落とす

- 枝の切り口に『植物成長調整剤』を塗る

- 鉢植えに切り落としたムクゲの枝を指す

- 水をたっぷり与える(この時点では根腐れの心配がないため)

- 鉢植えを無風の日陰で管理する

- 土がパサついたら適宜水を与える

- ムクゲの枝が発根するまで育てる

- 発根などして苗が育ったら土壌に植え替える

基本的にはこの手順でOKです。

このときのポイントはきれいな赤玉土を用意してあげること。汚い土だと病気になってしまうかもしれないからです。

そのため挿し木をするときは、ホームセンターで新たに赤玉土を用意するのが良いでしょう。

挿し木に最適な時期

挿し木の最適な時期は、ムクゲの活動が活発になり始める4~5月です。

ただし注意点が1つあります。それは『挿し木に使う枝が前年に生えたものなら、4~5月が挿し木のベストタイミングになる』ということ。

もしも前年ではなく『今年に生えた枝を挿し木に使う』のであれば、その年の5~6月もしくは9~10月が挿し木の最適な時期になります。

「前年もしくは今年の枝なのか」によって枝の生長具合に若干の違いがあることから、このようなことになっているそうです。

植え替える手順

植え替えの手順は以下の通りです。

- 水はけがよい土地を探す

- 植え替え先の土壌に新鮮な土を入れる

- 土壌に腐葉土を混ぜる

- 根鉢よりも一回り大きい穴をあける

- 鉢植えからムクゲを優しく持ち上げる

- 根っこについた土を軽く落とす

- 腐っている根をハサミなどで切り落とす

- 新しい土壌にムクゲを植える

- 水をたっぷり与える

基本的にはこの手順で植え替えはOKです。

ただしいくらムクゲが強い植物とはいえ、過剰な負担を与えてしまうと枯れることも考えられるので、慎重に植え替えてください。

植え替えに最適な時期

ムクゲの植え替えは3月ごろにおこないましょう。この時期であれば徐々に暖かくなるので、土から掘り起こしても気温等による負担が小さいからです。

ムクゲに限らず植物は基本的に寒さに弱いです。あまりにも寒い日に植え替えをおこなうと、寒気で根がダメージを受けるかもしれません。

植え替える際はその日の気温を考慮して実行してくださいね。

水やりと肥料でムクゲをお手入れするコツ

ムクゲをきれいに育てるためには、正しい水やりと肥料のことを理解しておかなければなりません。そうしなければムクゲが枯れてしまうかもしれないからです。

そこでここでは水やりの方法と肥料の与え方を解説していきます。

水やりの方法

ムクゲは基本的に水やりを必要としないのですが、状況(極端に乾燥しているなど)によっては水やりが必要です。

水やりをすべきかどうかの判断基準は、まずは土を確認してください。土の表面がパサついていれば、湿る程度にまで水をあげましょう。水をあげすぎてしまうと根腐れを起こしてしまうかもしれないからです。

土の状態を確認しながら水やりしてくださいね。

水やりに最適な時期

ムクゲの場合だと最適な水やりの時期というものはありません。地植えであれば降雨のみでも問題ないからです。

ただしムクゲは乾燥を嫌う植物です。極端に乾燥する時期、例えば7~8月など気温が40度近くにまで上昇する時期であれば水やりをしてあげてくださいね。

肥料の与え方

ムクゲに肥料を与えるときは、枝の先端分の真下に該当する土を10cm掘り、そこに肥料を撒いてください。このときムクゲを中心として、グルっと一周するように肥料を撒くのがベスト。

ただし、これをするには非常に労力を要しますので現実的ではありません。そのためムクゲの周りに均等の間隔で深さ10cmの穴を6~8個掘り、そこに肥料を撒くのがおすすめです。

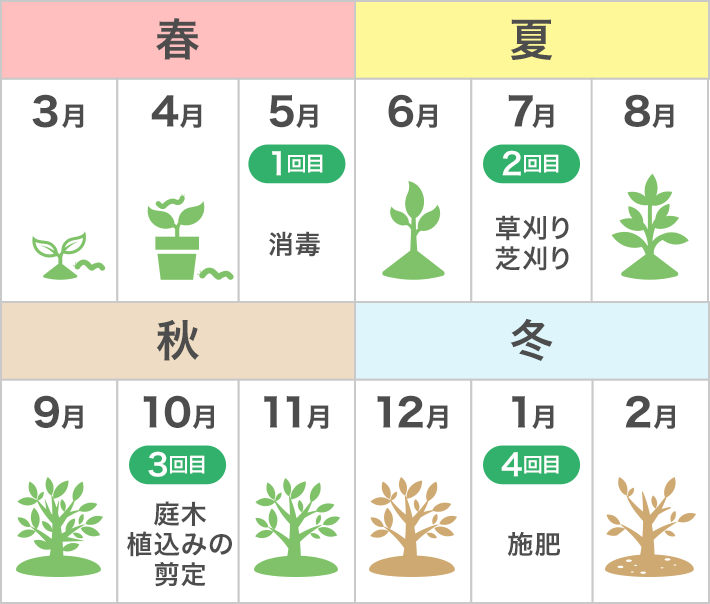

最適な時期

ムクゲに肥料を与える時期は年間で2回あります。夏(6~9月)と冬(12~翌1月)の2つです。

ただし、夏と冬で与える肥料が異なります。夏は『お礼肥』と呼ばれる肥料を、冬は『寒肥』と呼ばれるものを与えます。

それぞれの肥料の効果は以下の通り。

| お礼肥の効果(6~9月) | 寒肥の効果(12~1月) |

|---|---|

| 体力増強 ムクゲの健康を促進および維持 |

根張りの強化 新芽および花芽の促進 |

夏はムクゲが活発に活動し開花するタイミングですから体力を非常に消耗します。そのため、体力や健康面をサポートする肥料を与えるのがベストです。

一方で冬はムクゲが休眠中ですので、翌年に備えた準備をするのが好ましいです。

つまり、季節によってムクゲの状況が異なるために与えるべき肥料が異なるのです。

ムクゲにも害虫対策は必須!

剪定方法やその他のすべきことがわかったら、次に害虫対策を施しましょう。そうすることでムクゲが元気に育ちます。

ムクゲを育てる際に注意すべき害虫は以下の5つです。

- アブラムシ

- ハダニ

- テッポウムシ

- カイガラムシ

- アザミウマ

それぞれの害虫の特徴と対処法をまとめました。

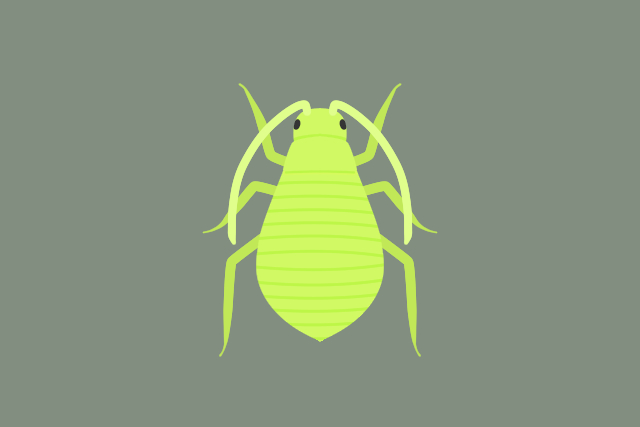

アブラムシ

すす病の原因にもなる排泄物を残すアブラムシは、春~夏にかけて新芽や枝に発生します。それだけではなく、新芽や葉の裏に群れになって寄生し、植物の樹液を吸って生育を妨げることもあります。

アブラムシの対処法

アブラムシ対策をするのであれば市販の粘着トラップ(黄色)をムクゲの近くに設置しましょう。アブラムシは黄色の物に寄る習性があるといわれていますので、ムクゲからアブラムシを遠ざけることができます。

粘着面にアブラムシがたまってきたら適宜交換をしてください。

虫取りシートはネットショップにて1,560円(60枚セット)で販売されています。1セットあれば1シーズン持つ量なので、コスパもよい対策法です。

ハダニ

ハダニは梅雨明けから夏にかけて発生します。

葉の裏に寄生して汁を吸い、葉に白い斑点のようなものができて見栄えが悪くなります。枯れることはありませんが、生育が悪くなります。

ハダニの対処法

ハダニ対策をするのであれば、ムクゲの葉の裏に霧吹きで水を振りかけましょう。ハダニは水に弱いと言われているからです。

水であればノーコストですし、今すぐ実行できますので試してみてください。

効果がないときはスプレータイプの園芸用殺虫剤の使用も検討しましょう。水よりも高い防虫効果を発揮するかもしれません。

その際は霧吹き同様、ムクゲの葉に軽く吹き付けてみてください。

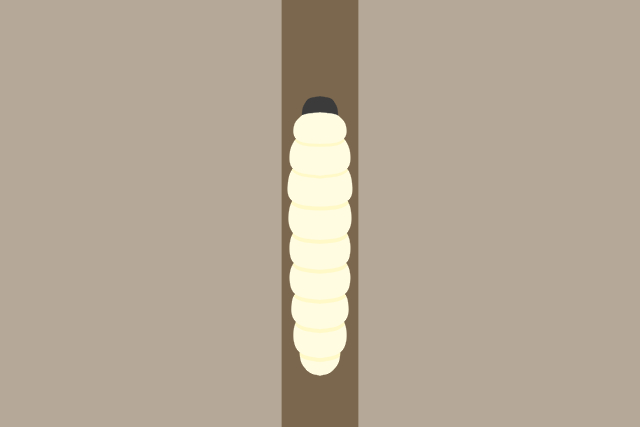

テッポウムシ

テッポウムシとはカミキリムシの幼虫のことで、樹木に発生する害虫を指します。テッポウムシがかじった樹木には、まるで鉄砲で撃たれたかのような穴が空くためにこの名がつけられたといわれています。

樹木の内部を隅々まで食い尽くされるおそれがあるので、ムクゲが元気に育つ確率は低くなります。枯れてしまい、伐採しなければならない事態に陥るかもしれません。

テッポウムシの対処法

テッポウムシが開けた穴に殺虫剤を吹き込んでください。テッポウムシ用のノズルが長い殺虫剤を穴に差し込んで噴射しましょう。

この時の注意点は、殺虫剤を注入した時に勢いが良すぎて、液体が自分に跳ね返ってくるかもしれないこと。そのため手袋とゴーグルを着用してから殺虫剤を噴射しましょう。

もしもテッポウムシを予防したいのであればムクゲの枝にアルミホイルなど光を反射する物を巻き付けることがおすすめ。成虫のカミキリムシは光るものが苦手とされているからです。

- 成虫であるカミキリムシがムクゲを避ける

- ムクゲに卵を産み付けられる確率が減る

- 幼虫であるテッポウムシの発生を抑えられる

アルミホイルであればコストもそれほどかけずに対策できますので、ぜひ試してみてください。

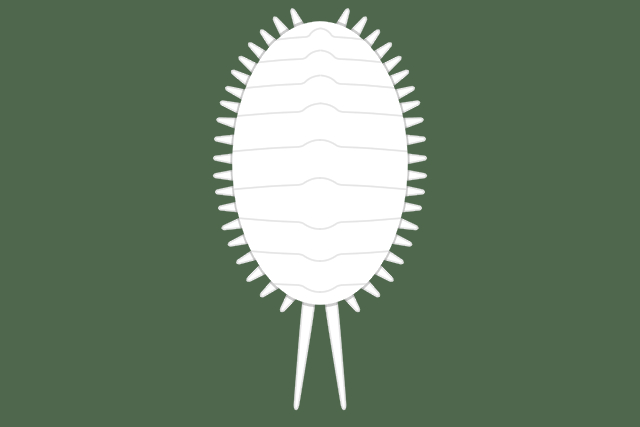

カイガラムシ

カイガラムシとはカメムシの仲間です。このカイガラムシは植物から発生する汁を吸うのが特徴です。

汁を吸ったことで排泄物が出ます。この排泄物に含まれる成分が原因で、ムクゲがすす病などの病気にかかるかもしれないのです。

カイガラムシの対処法

カイガラムシの対処法は殺虫剤を使うことです。カイガラムシが成長し、体の表面が殻でおおわれる前であればこの方法で対処できます。

しかしカイガラムシが成長し、体表が殻でおおわれると、ピンセットなどで一匹ずつつまみ出すしかありません。そのためカイガラムシらしき虫を見つけたら、殻でおおわれる前に迅速に対処することが大切です。

カイガラムシの発生を予防したいのであれば、マシン油乳剤などといった殺虫剤を定期的に撒くようにしましょう。

アザミウマ

アザミウマ(スリップス)は体長が1~2ミリと非常に小さく、発見しづらい害虫です。そのためアザミウマが発生しても放置しがちになり、大量発生を招いてしまうこともあります。

そんなアザミウマを放置すると、以下のような病状を招くかもしれません。

- 色が抜ける

- 葉に白および黄色の斑点が発生する

- 樹木が枯れてしまう

- 新芽が委縮する

- 実が異常に大きくなる

- 花が咲かなくなる

こういった状態を招いてしまうと、ムクゲが元気に花を咲かせることは難しくなります。

アザミウマの対処法

基本的な対処法はカイガラムシ同様に、殺虫剤を散布します。

おすすめの農薬はネオニコチノイド系薬剤です。『効果の持続期間が長い・植物の葉や茎によく浸透する』といった特徴があるので、ムクゲ全体に効果がいきわたります。

その結果、体のサイズがとても小さいアザミウマも逃さず駆除できる確率が高まります。

ネオニコチノイド系薬剤系の農薬は2,000円前後(125グラム)で購入できますので、ぜひ使ってみてください。

ムクゲの予防をしたいのであればムクゲの生け垣に生い茂っている雑草を処分しましょう。アザミウマは雑草に寄生するといわれているからです。

そのほかにもアザミウマには『光に弱い傾向がある』といわれていますので、ムクゲの根元にアルミホイルや反射テープを巻き付けておくとなおよいでしょう。

ムクゲが注意すべき病気は4つ

害虫対策が済んだら病気対策も施しましょう。これでムクゲが元気に育つ確率を上げられます。

注意してほしい病気は以下の4つです。

- うどんこ病

- 白星病

- 褐斑病

- 葉すす病

うどんこ病

うどんこ病とは葉全体に白い斑点(要するにカビ)がポツポツと出てくる病気です。

まるでうどん粉をまぶしたような状態になることから、この名前が付けられたとか。

うどんこ病を放置すると、植物が光合成をおこなうのが難しくなります。白い斑点が太陽からの光をさえぎってしまうからです。

その結果、植物は生育不良となり『育たない・花が咲かない・樹木全体が枯れる』といった症状を招きます。

うどんこ病の対処法

もしもうどんこ病が発症してしまったら、発症している葉だけ切り落としましょう。そうすることでうどんこ病がムクゲ全体に広がることを防げます。

それでもうどんこ病の進行を食い止められないのであれば重曹を水で溶かしたもの、もしくは薄めたお酢をスプレーで吹きかけてください。そうすることで白い斑点が葉から消えるかもしれません。

うどんこ病の原因はカビなので、風呂やトイレのカビ取りと同じ要領で対処できる可能性があるのです。

それでもダメなときは、より強力なアルカリ性・酸性を有する殺菌剤を使用してください。

白星病

白星病(しらほしびょう)とは中央に白い斑点・周りに褐色の斑点が発生する病気のことで、進行具合によっては葉に穴が空くこともあります。

この白星病を放っておくと、葉が枯れてしまいます。白星病は同時多発してしまうと対処が難しいので、早めの対処が必要です。

白星病の対処法

まずは白星病が発生している葉を切り落としてください。発生の初期段階であれば、この方法で状態が良くなります。

白星病を予防したいときは肥料を十分に与えましょう。そして落葉した葉を取り除き、根元を清潔に保ってください。そうすることで白星病の発生確率を下げられます。

褐斑病

褐斑病(かっぱんびょう)とは葉に茶色の斑点模様が出る症状のこと。

褐斑病を放置すると斑点がやがて黒くなり、最終的には葉が黄色くなって枯れてしまいます。

褐斑病の対処法

褐斑病が発生している葉を見つけたら、すぐにその葉を取り除き処分しましょう。そうすることでほかの葉に伝染する確率が減ります。

そして、ムクゲの根元に褐斑病が発生している落ち葉がないかを確認および処理しましょう。これで根元部分が2次感染を引き起こすことを防げます。

その後は土壌もしくは鉢植えを消毒してください。こうすることで褐斑病の原因となるカビを除去できます。

褐斑病を予防したいときは剪定等でムクゲの風通しを良くしてください。褐斑病のカビは高温多湿を好むため、風通しを良くするだけでも予防効果を期待できます。

葉すす病

葉すす病とは葉がだんだん黒くなっていく病気のこと。進行すると、まるで本当にすすに覆われているかのような状態になります。

葉の表面が黒く変色してしまえば、うどんこ病の時と同様に光合成をおこなうのが難しいです。その結果、葉すす病が発症した植物は正常に育ちにくくなります。

葉すす病の対処法

すす病が発生しているということは、アブラムシやカイガラムシが寄生している可能性が高いです。この虫たちが、すす病の原因となる排泄物を撒き散らかすからです。

そのため対処法としては以下の手順になります。

- 葉すす病が発生している葉を取り除く

- アブラムシやカイガラムシなどの害虫を取り除く

- 葉すす病に効果のある殺菌剤を吹き付ける

アブラムシとカイガラムシ対策には粘着トラップやマシン油乳剤をそれぞれの繁殖期(アブラムシは春から夏、カイガラムシは5月~7月)に使用していきましょう。

ムクゲの剪定・お手入れならお庭110番にお任せください

お庭110番は庭木の剪定をお引き受けいたします。もちろん、ムクゲの剪定もお任せください。

最短即日対応も可能ですので、スピーディーに対応致します。お見積りと現地調査は無料で行いますので、安心してお問い合わせください。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様の了承をいただいた上で、調査費用等をいただく場合がございます。