「竹林」と言えば、「絶対行くべき観光名所!」と旅行サイトが特集をつくるほど人気のあるスポットのひとつです。日本人の心になじむすてきな風景として定着しています。しかし、その一方で所有地に生えた竹の処分に頭を悩ませる方たちが全国各地にいると言います。

竹を放置してしまうと、人の手では管理しきれなくなるほど広がり続けていきます。そうなると、竹の茎が田畑に侵入したり、家の床を突き抜けるなど思わぬ被害が起きてしまうおそれがあるのです。 今回は初めての方にも取り入れやすい竹の枯らし方や、竹を枯らした後の処分方法などをお伝えします。 手間をかけずに確実に竹の処理をおこないたいなら、お庭110番にご相談ください。 大きく育ったしぶとい竹もプロが処分します。目次

竹の枯らし方はコツが必要! 竹が簡単に枯れてくれない理由

竹の生えている土の下や根がどうなっているのかご存じですか?じつは竹は地下茎(ちかけい)と呼ばれる地下に伸ばしている茎でつながっています。その地下茎があることで竹は簡単には枯れてくれません。なぜ簡単に枯れてくれないのか、竹の特徴をご紹介します。

竹の真の姿は地面の下にある?

竹はまっすぐに伸びた凛とした姿に、外国の方からも日本の風景として人気があります。とくに、鎌倉や京都の竹林は人気の観光スポットでもあります。しかし竹は、しなやかに伸びたやわらかいイメージとは裏腹に、私たちには見えない部分で、その大きな体を支えている強さがあるのです。

竹は地下に、地下茎と呼ばれる茎を張り巡らせています。その茎で何本もの竹が栄養を共有しあっています。外から見ると、1本1本がそれぞれの根で育っているように見えますが、じつは竹は地下茎を使って、集団で成長していくための仕組みを持っているのです。

たくさんの栄養を保有し、成長を妨げる厳しい季節には貯めておいた栄養を使ってどんな環境下でも成長できるようにします。このような仕組みのおかげで、竹の繁殖力は強く、環境に左右されずに育っていくことができるのです。

成長スピードがすさまじい

栄養の通路である地下茎は、1年間で8m前後伸びているとも言われています。竹を成長させるための地下茎だけではなく、地上の竹も暖かい時期には1日で1m伸びることもあるほどなのです。

竹はなぜ成長スピードが早いのでしょうか。植物は細胞を分裂させることで成長します。その細胞を分裂させる場所が、分裂組織というところです。竹は、この植物を成長させるための場所「分裂組織」がたくさんあるのです。

竹には、同じくらいの距離の間隔で水平の線のような節(ふし)があります。その節の近くに、この分裂組織があるのです。それぞれの節の近くで細胞を分裂させて、成長するための活動を活発にしていることから、節目で成長していく植物なのです。

このように、栄養を保有する地下茎を持っていたり、どんどんと成長していく活発な細胞分裂の影響で竹は枯れにくいと言われているのです。しかし、そんな竹でも定期的に刈りとることで徐々にその生命力を弱めることができます。

竹の処理の前には道具をそろえましょう

竹を処理する前に用意するものがあります。用意する道具を紹介します。

【安全靴】

すべり止めやケガ予防の意味で底の厚い安全靴、できれば長靴タイプのものがおすすめです。

【作業用メガネ】

竹を伐採する場合など目に欠片などが入ることを避けるために用意しましょう。

【なた、のこ、かま、チェーンソーなどの伐採道具】

なた、のこ、かまは人の力を使って竹を伐採する刃物です。チェーンソーは、電動式やエンジン式など人の力を使わずに伐採できます。

竹は根の部分から取り除くことが大切です。竹の根や地下茎は地表から少なくとも30cm前後、深いところで1m以上になっていることもあります。人の手で掘り起こすのが難しい場合、ショベルカーなどの重機を手配するなどして対応しなければならない場合もあります。

しかし1本づつ刈りとる方法であれば時間や労力がかかってしまいますし、ショベルカーなどの重機を手配するとなるとそれだけお金もかかってしまいます。そこで時間や労力をかけず、低コストで処理する方法としておすすめしたいのが、除草剤を使う方法です。

除草剤を使って竹を枯らす方法

竹の伐採方法に除草剤を使う方法があります。植物を枯らす薬剤を直接竹の中に注入していくので、薬剤の効果が確実に効くことと、枯らすまでの期間が短くて済むので時間や労力をかけずに処理できるのでおすすめです。

竹の処理に効果的な除草剤

グリホサート系薬剤と呼ばれている農薬があります。ホームセンターなどで購入することができます。

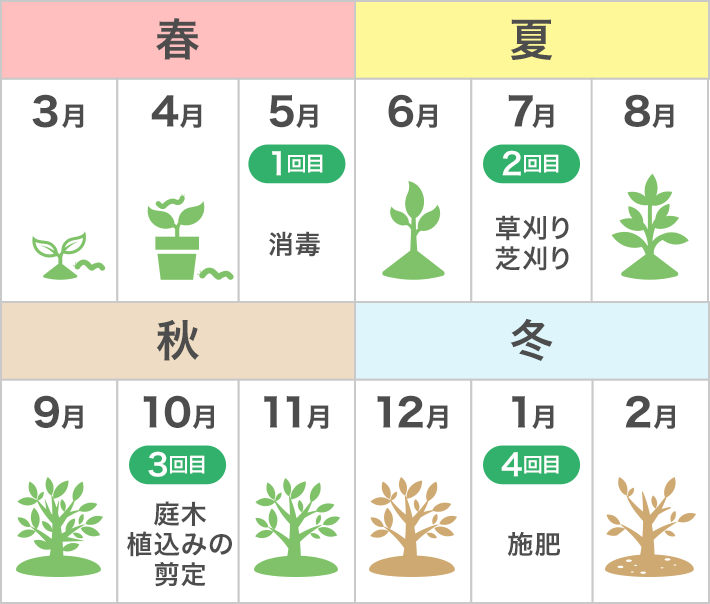

竹の処理に向く時期

作業を始める時期が暖かい夏の場合は、始めてから半年ほどで葉が落ち、枯らすことができると言われています。秋頃に除草剤の処理をした場合には枯らすまでに1年弱ほどかかってしまうことがあります。

除草剤を使って竹を処理する際に用意するものは除草剤・充電式電気ドリル・スポイトかもしくは100円ショップなどに売られているポンプタイプのボトルです。除草剤はホームセンターなどで購入することができます。電気ドリルは竹林の中でも自由に動き回れるよう充電式のコードレスタイプにしましょう。

木工用のドリル刀があるとなお便利です。スポイトかポンプタイプのボトルは竹に除草剤を注入する際に必要になります。

除草剤を使った手順

1.地上から見て30cm上から100cm以下の高さにある節部分を探します。節の3cmほど下あたりに電気ドリルで穴をあけます。

2.用意したスポイト、もしくはシャンプーなどを入れるポンプタイプのボトルを使って、除草剤を10mlほど、あけた穴の中に流し入れます。除草剤を入れたら、入れた穴から出てきたり、雨などで農薬が薄まらないように粘着の強いテープでとめます。薬剤を入れる目安は、竹1本につき10~20mlです。

注意点として、農薬が人の体に入ってしまっては大変危険です。できれば処理をした竹林のタケノコはすべて避けるのが安全ですが、処理した15m以内に生えてきたタケノコは絶対に食べないように注意が必要です。また、処理をしたことを知らない人がタケノコを取って食べてしまわないよう、囲いをつけたり貼り紙をつけて分かるようにしておきましょう。

3.竹の葉がすべて落ちたら枯れていることになるので、この状態になってから伐採します。

注意点として、ひとつも残すことがないように、竹はすべて1本ずつ処理をすることです。どの竹とどの竹がおなじ地下茎でつながっているかはわかりません。とりこぼすことがないように、すべての竹に処理をすることが必要です。

除草剤を使って竹を枯らす場合のメリットは、比較的短い時間で処理ができるので体力的にも負担が少ない良さがあります。デメリットは、除草剤や竹に穴を開けるための電気ドリルが自宅に用意がない場合には購入する必要があることです。

また、竹を枯らすということは、毎年楽しみにしていたタケノコを楽しむことができなくなります。竹のまわりに枯らしたくない植物が生えているときには除草剤を使えないこともあります。 環境に配慮して竹を枯らしたい方は、お庭110番にご相談ください。 伐採のプロが最適な方法で対策をおこないます。

除草剤を使わずに竹を枯らす方法は2つ

できれば除草剤を使いたくないという場合には、主に2つの方法があります。

正しい季節に「1m切り」のメリット・デメリット

「1m切り」という方法は、竹を1mの長さで伐採することを何年か続けていく方法です。この方法のポイントは「正しい時期」に伐採することです。正しい時期とは、竹があまり成長することができない休眠期と言われる冬です。

伐採する場合には、水平に切りましょう。切り口が斜めだと尖った部分でケガをするおそれがあります。伐採は毎年おこない、3年ほど続けると枯れてくると言われています。竹は枯れてくると簡単に根から抜くことができます。

注意点として、1mほど高さを残して伐採しますので、その残す1mの竹に枝を残さないようにすることです。枝がついていると栄養を行き渡らせようとしてしまうので伐採した意味がなくなってしまいます。必ず、枝や葉が残っていないかを確認してください。

「1m切り」のメリットは2年目からの竹の成長を弱めることができます。周期を考えずに刈りとるよりも、比較的早く枯れます。デメリットは、最近提案された方法なので、どれくらいの効果があるのかがまだわからないという点です。また、枯れるまで数年間処理を繰り返す必要があります。

一番大変な「連年全伐式」のメリット・デメリット

「連年全伐式」とは、毎年同じ時期に伐採する方法です。一番大変な竹の処理方法と言われています。タケノコが出てきた場合には、そのタケノコも残すことなく刈り取らないといけません。タケノコは、伸び切った状態になってから刈り取りましょう。

夏に伐採をしてから約2~3か月に1度のペースで刈り続けます。こまめに竹を伐採することで、徐々に竹を弱めていくのです。これを何年か繰り返し行います。

伐採はできても、根っこは掘り起こさなければならないので、場合によってはショベルカーなどの重機を用意する必要も出てきます。しかし、レンタル料や購入にはお金がかかってしまいますし、斜面などの場合には重機を使うことは難しい場合もあります。

「連年全伐式」のメリットは除草剤を使わなくていいことです。デメリットは、ほぼ1年を通して竹を伐採し続けなければならなかったり、枯らすまでに何年もかかる点です。

お庭110番では定期的な伐採のご依頼にも対応しています。 1m切りをご希望の方も連年全伐式をご希望の方も、ぜひ一度ご相談ください。

竹を枯らしたその後はどうしたらよい?

竹をいずれかの方法で処理した場合、その竹はどのように処分したらよいのでしょうか。処分の仕方と、他に利用できる方法をご紹介します。

枯らした竹の処分方法は3種類

枯らすことができた竹を処分する方法は主に3つあります。

【1.放置する】

自分の土地に処分したい竹を置いておくだけです。土に戻るのを待つので時間はかかりますが、処分費などはかかりません。ただし、屋外に放置しているとどうしても虫がわいたり集まってくることが考えられます。

【2.焼く】

どの自治体でも自宅でゴミなどを燃やすことは法律で規制されているので、事前に確認する必要があります。

【3.一般ごみで少しずつ出す】

伐採した竹の量にもよりますが、ゴミ袋に収まるように少しずつ一般ごみへ出すという方法があります。自治体によってゴミの出し方は決まりがあるのできちんと確認しましょう。

このようにゴミとして竹を処分する以外にも、竹には私たちの生活に便利な利用方法があります。

粉砕機で「竹チップ」を作って活用!

竹を細かく砕いたものをチップと言います。また粉状にしたものを竹パウダーと呼びます。この竹チップや竹パウダーは、臭い消しの効果があります。家庭の生ごみにかけると嫌な臭いを消してくれます。

また、畑の土のバランスを良くする力も持っています。土は「酸性」や「アルカリ性」の状態があります。このような状態を数字で表したものが「ph値」と呼ばれています。

育てたい食物に適したph値に、竹チップを使って近づけることができるのです。他にも、ぬか漬けのぬか床に混ぜると、カビが生えないと言われているので利用している家庭もあるのです。

このように、竹をただ処分するのではなく、チップやパウダーにすることで、生活の役に立ってくれる場合があります。自治体によっては、竹を砕いてチップを作るための粉砕機(ふんさいき)を貸し出しているところもあります。

また、粉砕機をレンタルした場合には助成金を出してくれる自治体もあります。各自治体によって、助成方法が違うので確認してみるとよいでしょう。竹チップには使用期限があるので、注意してください。密閉した容器に入れて保存し、約1年間使うことができます。

竹を抜き終わった土地はどうする?

もともと、竹を抜き終えたら使い道があるという場合は別ですが、竹を抜いた土地の活用方法にお困りの場合には業者に相談することもできます。整地をする場合にはプロにお願いするのが1番です。

竹の処理はお庭110番にご相談ください

お庭110番では庭木の剪定や管理はもちろん、不要な樹木の伐採や育ちすぎてしまった竹の処理などのご相談にも対応しています。

「竹が増えすぎて手を付けられない」 「自分で除草剤をまいてみたけど竹が枯れない」 と竹の管理にお悩みの方は、お庭110番にご相談ください。

お庭110番なら、竹の切り倒しから根の処理、不要な竹の処分までまとめてお任せいただけます。 無料で現地調査やお見積りをおこない、事前に作業内容をご説明していますので、業者依頼が初めての方にも安心してご依頼いただけます。

また、契約前ならキャンセル料も一切かかりません。 「他の業者と料金やサービスを比較してみたい」 という方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。