ブルーベリーの剪定って実はとっても簡単なんです。

冬に剪定をしっかり行えば、より美味しいブルーベリーの収穫も期待できます。

夏と冬に不要な枝を取り除いて、養分を効率的にブルーベリーの実に届けましょう。

効果的な剪定で美味しいブルーベリーを栽培してみたくないですか。

この記事では、ブルーベリーに必要な剪定の時期とその方法、完熟ブルーベリーの見分け方、簡単にできる害獣害鳥対策をお伝えします。

自分で剪定などのお手入れをしたい方はぜひ参考にしてください。

なるべく楽に美味しいブルーベリーを楽しみたい方はお手入れを業者に任せても問題ありません。

お庭110番では、ブルーベリーに適切な方法で剪定をおこなう業者をご紹介します。

気になる方はお気軽にご相談ください。

目次

ブルーベリーの特徴や美味しい収穫時期について

まずはブルーベリーについてと、完熟ブルーベリーの見分け方をご紹介します。

ブルーベリーとは

ブルーベリーは、北アメリカ原産の小果樹で、食用には大まかにハイブッシュ種、ラビットアイ種、ローブッシュ(野生)種の3系統があります。古くから野生種が食用されてきましたが、20世紀に入り品種改良が盛んになりました。

日本では味の良いハイブッシュ種と育てやすいラビットアイ種の系統種が栽培されています。日本へは1951年に栽培導入の記録が残っており、今では長野県を中心に関東などでよく生産されています。

品種で異なる収穫時期

ブルーベリーは6~9月にかけて収穫できますが、品種ごとに旬が違います。また、栽培に適した気候も違ってきますので合わせて見ていきましょう。

【ノーザンハイブッシュ系種】

6月上旬~7月上旬。寒さに強く、暑さに弱いため関東以北や高冷地で人気があります。

【サザンハイブッシュ系種】

6月上旬~7月上旬。ノーザンハイブッシュ系種を改良した品種です。暖かい地域で生産できるので、沖縄でも栽培することができます。

【ラビットアイ系種】

7月上旬~9月ごろ。寒さに弱いため、東北以北などの寒冷地では栽培に適しません。

ブルーベリーは、2品種以上掛け合わせると受粉がうまくいき収穫量も増えます。お住まいの地域の気候に合わせて品種を選びましょう。

完熟したブルーベリーの見分け方

ブルーベリーは収穫後の追熟はしません。樹の上でしか熟しませんので、収穫のタイミングは大切です。また同じ房の中でも成熟のスピードは粒ごとに違ってきます。美味しいブルーベリーを見分ける4つのポイントを見ていきましょう。

【ポイント1 色】

ブルーベリーの色の変化は「緑→赤→紫→紺」のようになっています。完熟のポイントはしっかり紺色になっているものを選ぶことです。また白い粉をまとっているものは、とくに甘いといわれています。

ただし房全体がまだ緑っぽいものの場合は、紺色になった実があっても酸っぱい可能性があります。全体が紺色になってきた房から収穫していきましょう。

【ポイント2 軸】

ブルーベリーが紺色になっていても、まだ甘くなれるものがあります。それはブルーベリーと枝を繋ぐ軸がまだ青緑のものです。この軸と実の接点部分がブルーベリーと同じ紺色になっていたら完熟のサインです。

ただブルーベリーがたくさん成りすぎて、軸まで確認できないときもあるかもしれません。

そんなときは次のポイントをチェックします。

毎日収穫チェックしている →ポイント3 紺色になってから5日

たまに収穫している →ポイント4 ブルーベリーの大きさ

【ポイント3 ブルーベリーが紺色になってから5日】

毎日房の色をチェックできる方におすすめなのがこの見分け方です。ブルーベリーは実が完全に紺色になってから3~6日で甘さがより深まります。そして軸の接点も紺色になるのは、ブルーベリーが紺色になってから4~7日かかると言われています。

つまりブルーベリーの実が紺色になってから、5日ほど熟すのを待てば、完熟した甘くて美味しいブルーベリーを収穫することが期待できるでしょう。

【ポイント4 ブルーベリーの大きさ】

すべての房の様子を毎日見られない方におすすめなのが、ブルーベリーの大きさでの見分け方です。ブルーベリーは房の中で一番大きいものから甘くなっていきます。

軸が見えないときもポイント1で見たように、房全体が紺色になってきたもので、一番大きい実を選びましょう。房の中で一番大きい実を収穫したのに、まだ軸が青緑のままだったときは完熟まであと少しだったということです。この房は、もうしばらく様子を見てから収穫するとよいでしょう。

どうでしたか?いつもはどのような状態時に収穫をしていたでしょうか?初めて収穫を迎える方も、この4つのポイントで完熟ブルーベリーを収穫しましょう。次は、よりおいしいブルーベリーの収穫に必要な剪定についてお話していきます。

ブルーベリーの剪定時期はいつ?

剪定とは、植物の不要な部分を取り除いて、成長を促進させ、栽培場所にあった大きさに整えることを言います。

剪定の効果は、主に以下の3つがあります。

- 実をつけるために樹の体力を残す。

- 大きくなりすぎないよう形、大きさを整える。

- 枯れ枝や病気の枝を取り除き、健康にする。

ブルーベリーの剪定を行うべき、時期や方法について詳しくみていきましょう。

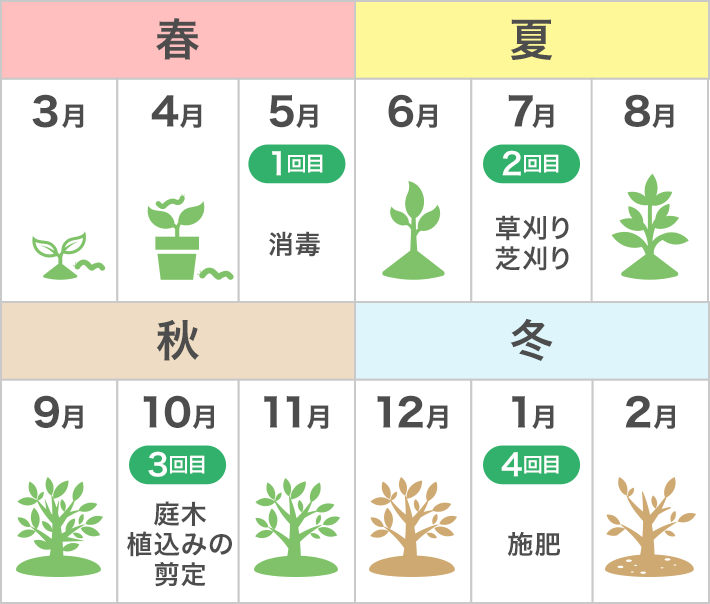

落葉期の12~2月におこなう

ブルーベリーは冬場には葉を落とし休眠します。これを落葉期といいます。そのため12~2月ごろがメインの剪定に適しており、葉がないことにより枝の伸び方のチェックも容易です。

おすすめは休眠開けの成長に適した冬の終わりごろですが、寒い地域では、冬の間の積雪によって枝が折れたり、冷害で枯れたりするおそれがあります。このような地域では、雪が降りだす前に、剪定することをおすすめしています。

春の目覚めに備え、不要な枝を取り除きブルーベリーがたくさん実るよう落葉期(12月~2月)に剪定しましょう。

初夏に剪定することも

剪定は初夏にも行うことがありますが、メインは冬の落葉期です。夏の剪定は春に伸びた新枝が伸びすぎてしまい、枝が過成長をしてしまうのを防ぎます。この枝をそのままにして大きく成長しすぎてしまうと、背が高すぎて収穫が困難になってしまうからです。

ただし、7月ごろからはブルーベリーの実の元となる、花芽ができはじめるので、5月中頃から6月までに行うのがよいです。夏~秋の収穫に備え、傷ついた枝や一部の伸びすぎた枝のみを剪定(5~6月)しましょう。次に、樹齢により異なる剪定方法について解説をしていきます。

樹齢や季節で異なるブルーベリーの剪定方法

ブルーベリーの木の寿命は20年ほどと言われています。しかし幼木のころは体力が少なく、実をつけるだけで消耗してしまいます。剪定も木にとっては傷をつけられ、回復に労力のいる行為です。樹齢に合わせた適切な剪定を行っていきましょう。

樹齢に合わせた剪定方法

【1~2年目の幼木の場合】

収穫はせずに、成長させることを目的として剪定を行います。まずは、枝についているつぼみや花や実は全て取り除きましょう。これを摘蕾(てきらい)・摘花(てきか)・摘果(てきか)といいます。

このころは枝も細いため、小さな剪定ばさみでも大丈夫です。冬の終わりには、花芽が付きます。もったいなく感じるかもしれませんが、将来の収穫のため、すべてカットしましょう。

【3年目以降の樹の場合】

収穫にむけ、弱った枝や邪魔な枝を剪定していきます。3年目からは樹の成長のためではなく、果実の成長を目的として剪定を行いましょう。

ひこばえや徒長枝、収穫に不向きの枝など、不要な枝をどんどんカットします。これらの不要な枝についてはあとで詳しく解説します。

冬の剪定方法

冬の剪定はブルーベリーにとってはメインの剪定となります。落葉期の12月から2月の、葉が落ちており全体が見やすいうちに剪定しましょう。

切り戻しや透かし剪定、切り返しなどでよく日が当たるようにし、生育を促し、樹木のバランスを整えていきます。これらを強剪定といいます。

ブルーベリーは新芽にしか花芽がつきません。どんどん新しい枝が伸びるよう、弱々しい枝はバッサリ切ってしまって、元気な枝を残していきます。

夏の剪定方法

夏の剪定は5月中旬から6月中に、摘心など弱剪定ぐらいにとどめておきましょう。具体的には、30cm以上伸びてしまった枝の先を1/3ほどカットします。このとき枝が外側に向かって伸びていくよう、外芽(地面側にむかって生えた芽)の5mm上あたりで切ります。

もし外芽ではなく内芽を残してしまうと、枝が内側や上向きに生えてしまい風通しや生育の邪魔となってしまいます。カットするのは伸びすぎた枝や傷付いた枝にとどめて、美味しいブルーベリーが実るのを待ちましょう。

剪定してもよい「不要な枝」とは?

上で例に出したものの他に切ってもよい枝を解説します。

1)ひこばえ…根元から生える枝。根から遠いものは収穫時の邪魔になるため除きましょう。

2)徒長枝…勢いよく伸びすぎている枝。長い枝には良い実が付きづらいです。他の枝の邪魔にもなってしまうのでカットしましょう。

3)内向き、下向きの枝…地面に近すぎてしまい収穫に向かなかったりする枝です。これらの枝は、他の枝の成長を妨げてしまいます。

4)5cm以下の短い枝…こういった枝にもよい実はつきづらいです。他の実に養分がいくようカットしてしまいましょう。

こういった枝はどんどん切っていき、美味しいブルーベリーが実るよう樹をすっきり剪定していきましょう。

ブルーベリーを剪定するときの注意点!

ほかにも注意しておきたいポイントを3つお伝えします。

芽の向きに注意!

長すぎる枝を切るときは、外芽の上5mmを残すようカットしましょう。20cmほどの枝に花芽が付きやすくなりますので、長い枝が剪定対象です。このとき、残った芽が他の枝の邪魔にならないよう、上向き、外向きの芽の近くでカットしましょう。

花芽の数は一枝に3つまで!

ブルーベリーは枝先に花芽が付きます。うっかり切りすぎてしまい、葉芽しか残ってない!なんてことになると、収穫は望めないでしょう。かといって花芽が多すぎても、養分が分散してしまい美味しいブルーベリーが実りません。

ブルーベリーの花芽はおおきくふっくらしています。一枝にこの花芽が3つほど残るよう剪定しましょう。樹全体としては、大きい樹の場合は花芽200個ほどを、小さな樹では60個ほどを目安に残していきましょう。

背の高い枝は庭師さんと相談を

ブルーベリーの樹はできるだけ胸のあたりまでの高さが、お家で育てる場合は、楽で理想的なのですが、うっかり伸びすぎてしまう時もあります。高枝ばさみなやしっかりした脚立があれば作業できるかもしれませんが、高所の作業はケガの元です。

ちょっと怖いかも?と思われるときは庭師さんなど剪定を請け負う業者さんに頼むことも検討しましょう。

業者であれば剪定の時期や方法を間違えて失敗する心配はありません。

背の高いブルーベリーの木でも安全に剪定をおこないます。

業者はお庭110番にご相談いただければご希望や予算などを参考に適したところをご紹介しますので、安心してお任せください。

甘くておいしいブルーベリーは害獣害鳥に狙われやすい!

美味しいブルーベリーのために手間暇かけても、忘れごとがあると悲しい目にあってします。その忘れごととは、害獣害鳥対策です。そう、手塩にかけたブルーベリーは、動物たちにとってもごちそうなんです。せっかくのお世話が台無しにならないよう、害獣害鳥対策にも気を配るようにしましょう。

ブルーベリーに近づく害獣害鳥たち

主な害獣害鳥は、タヌキとスズメです。タヌキは熟した実のみ食べてしまうようですが、ブルーベリーを取ろうとする際に枝を折ってしまうことがあり、翌年の収穫に影響が出てしまいます。スズメは広範囲の房を少しずつ、ついばんでいくので収穫量が減ってしまいます。

山が近くにないと、なかなかタヌキは来ませんが、害鳥対策はするに越したことはありません。簡単にできる対策をご紹介しますね。

ブルーベリーを守るための対策法

簡単にできる害鳥対策は100円ショップなどで買える排水口ネットを房に掛けることです。ひと房ひと房、少々手間ではありますが、せっかく手塩にかけたブルーベリーを守るための一工夫です。完璧に防げるものではありませんが、この手間で大きな被害を抑えることができます。防鳥ネットなどの大規模な工事は不要ですので、お困りの際は試してみてください。

タヌキなどの小動物が現れるようになったら、ちょっと値は張りますが防獣フェンス・ネットなどの対策グッズがあります。ホームセンターにありますので、タヌキにお困りの際はこちらも試してみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?ブルーベリーの剪定には夏と冬、とくに冬の落葉期にしっかり剪定を行うと甘くて美味しいブルーベリーができます。完熟ブルーベリーの収穫も、実と軸の色の変化や、房の中で一番大きな実を選ぶなど記事であげたチェック項目を見ていけばきっとうまくいきますよ。

もしブルーベリーの樹が大きく育ちすぎてしまって、ご自分での剪定が難しい場合は庭師さんなどに依頼してみてください。ブルーベリーは冬だけでも剪定をがんばればいいので、日ごろのお世話は簡単な果樹です。初めて育てる方も昨年よりも甘い甘くて美味しいブルーベリーの収穫を目指して、ぜひ剪定にトライしてみてください。

もしブルーベリーの樹が大きく育ちすぎてしまって、ご自分での剪定が難しい場合は庭師さんなどに依頼してみてください。

お庭110番は24時間365日ご相談可能です。

「忙しくて業者を探す暇もない!」という方は一度お電話ください。